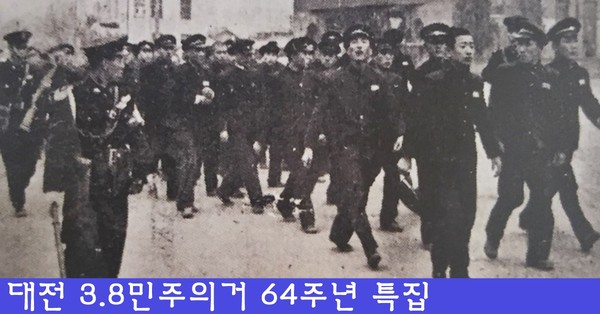

1960년 3월 8·10일, 그날의 대전

대전고·대전상고 학생들의 증언

※이 기사는 3·10민주의거기념사업추진위원회가 발간한 ‘3·8민주의거’ 자료집과 대전고등학교 40회 출신 김영광 대전시3·8위원회 위원장의 증언을 바탕으로 재구성한 것입니다.

♠

교실이 불만 어린 목소리로 시끄러웠다.

“원하지도 않는 신문을 강제 구독하라는 게 말이 되냐? 학비 충당하기도 버거운데.”

“그것보다 대통령 생일 때마다 칭송 작문 하라는 게 더 짜증 난다. 북한도 아니고.”

독재정권을 향한 불만의 목소리가 극에 달하면서 친구들 사이에서 시위해야 하는 게 아니냐는 말이 나왔다. 마침 2월 28일 대구에서 자유당 정권에 반발하는 학생 시위가 일어났다는 소식이 교내에 돌았고 우리는 저녁 보문고등학교 2학년 강무송의 집 근처 식당에 모이기로 했다. 우리도 불의에 맞서기 위함이다.

“시위는 연합시위다. 대전고등학교만이 아니라 대전에 있는 모든 고등학교가 참여하는 거야. 대전상업고등학교는 2학년 5반을 중심으로 하기로 했어.”

“대전여고는 장연수, 대전사범은 정원웅이 나선단다.”

“대전여상은 정일근이 한다네.”

“그래. 내일 8일 정오 YMCA 앞에서 모이자.”

#1. 협박

8일은 대전공설운동장에서 장면 민주당 부통령 후보의 유세가 열리기로 한 날이었다.

모두가 그렇게 민주화를 부르짖기로 했으나 예상 밖의 난관에 부딪혔다.

“시위에 가담하면 장학금을 주지 않을 거고 취업도 불리해질 거다.”

8일 오전 취업이 중요한 상고 친구에게 선생님이 협박과 다름없는 개인 상담을 진행했다. 대전고는 아침부터 학도호국단 간부를 정신교육 하겠다는 명목으로 학생의 발을 묶었다. 보문고와 대전공고는 예정되지 않은 학기 말 시험을 치르도록 학사일정을 갑자기 변경했다. 닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다 하지 않았는가. 민주화를 위한 우리의 희망은 절대 어딘가에 묶어 둘 수 있는 게 아니다. 교장 관사에 잡혀 있던 대전고 일부 학생이 오후 2시 열리는 장 후보의 유세 장소로 가기 위해 나섰고 교내 농구장에 미리 모여 있던 친구들이 결의문 낭독을 마치자 다 함께 거리로 나섰다.

#2. 의거

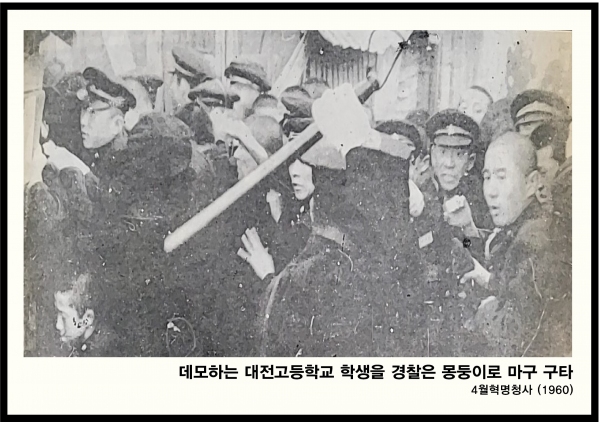

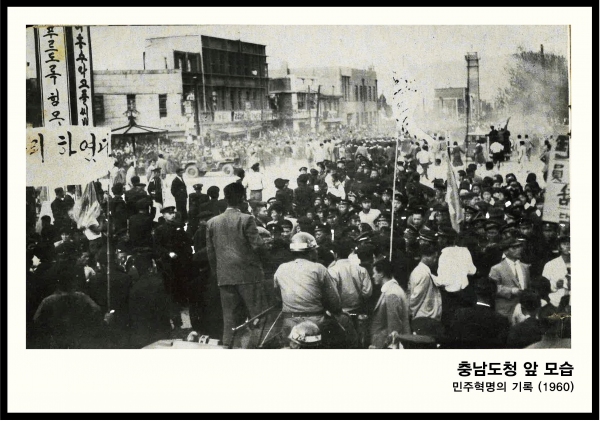

대흥동 로터리를 지나 공설운동장으로 향하는 순간 물대포와 기관총으로 무장한 경찰이 길을 막아섰다. 경찰은 백차를 몰아 우리 쪽으로 급가속하기도 했다. 친구들이 혼비백산하며 흩어졌고 다시 무리 지은 친구들은 대사천, 인동시장 쪽으로 내달렸다. 경찰의 폭력은 무자비했고 몇몇 친구들은 퇴비로 쓰려고 모아 둔 인분통에 빠졌다. 누구는 보문고 쪽으로, 누구는 충남도청을 향해 달리다 다시 각자 학교로 모였다. 콜타르를 뒤집어쓴 친구, 단추가 다 떨어진 교복을 추스르는 친구들의 얼굴이 보였다. 형제같이 지내던 친구 몇몇의 얼굴이 보이지 않았다.

“애들 경찰에 잡혀갔다….”

우리는 구속된 친구들의 석방을 위해, 부정선거를 막기 위해 두 번째 시위를 논의했다. 날짜는 이기붕 자유당 부통령 후보가 공설운동장에서 유세하기로 한 10일. 우리는 결의문과 구호를 준비하고 시위 계획도 세밀히 짰다.

#3. 용기

10일 오전 등굣길부터 긴장감이 느껴졌다. 경찰이 새벽 3시부터 대전상고 간부를 연행했다는 이야기로 교실이 떠들썩했다. 연행되지 않은 간부들이 “계획대로 시위를 진행해야 한다”며 비밀리에 친구들을 모았고 우리는 주머니에 돌멩이를 가득 넣으며 경찰과 맞설 준비를 했다.

“부정·부패 척결. 학원 사찰 중지하라. 구속된 학생들을 석방하라.”

무장 경찰의 곤봉은 보기만 해도 위협적이었지만 우리는 계속 전진했다. 전보다 많아진 무장 경찰 세력에 다리가 후들거렸다. 여기저기 두들겨 맞다 옷이 찢어진 줄도 모르고 도망치던 내게 한 아주머니가 물과 빵을 건네며 응원했다. 잘한다며 박수치는 어른도 있었다. 개머리판을 들고 달려오는 경찰의 모습이 처음으로 두렵지 않은 순간이었지만 그날 경찰에 끌려가 지하실에서 숨을 쉬기 힘들 정도로 맞았다. 겨우 정신을 차린 내게 경찰은 종이와 펜을 주며 말했다.

“어디 가서 오늘 일 이야기하면 너 죽는 거야. 부모한테도 말하지 않는다고 각서 써.”

갖은 고초를 겪고 풀려난 뒤에도 나는 집 밖을 나서지 못했다. 어두컴컴한 지하실이 그저 눈앞에 아른거렸다.

#4. 승리

정·부통령 선거는 예정대로 3월 15일 열렸다. 12년 이어진 독재정권을 유지하기 위한 여당의 부정선거는 참으로 노골적이었다. 마산시민은 대구, 대전에 이어 부정선거 규탄시위를 벌였고 시위에 참여했다 실종된 마산상고 김주열의 시신이 4월 11일 바다 위로 떠올랐다. 눈에 최루탄이 박힌 처참한 상태였다. 분노한 시민은 4월 11일 2차 시위에 나섰다. 4월 18일 고려대학교 학생 3000여 명이 ‘진정한 민주 이념의 쟁취를 위해 봉화를 높이 들자’라는 선언문을 낭독하며 국회의사당으로 향했다 정치깡패의 습격을 받아 수십 명이 다쳤다. 4월 19일 연령·성별 구분 없는 정의를 향한 목소리가 전국 곳곳에서 터져 나왔고 이승만 대통령은 결국 물러섰다.

“나 이승만은 국회의 결의를 존중해 대통령의 직을 사임하고 물러앉아 국민의 한 사람으로 나의 여생을 국가와 민족을 위해 바치고자 하는 바이다.”

이승만 대통령은 4월 26일 오전 10시 30분 하야 성명을 발표, 27일 사임서를 제출했다.

지금도 눈을 감으면 경찰에 두들겨 맞던 어두컴컴한 지하실이 그저 눈앞에 아른거리지만 우리의 희생은 절대 헛되지 않았다. 64년 전 민주화를 위해 청춘을 불살랐던 이름 없는 대전의 청춘들이 보여준 용기를 잊지 마시길.

김세영 기자 ksy@ggilbo.com