오토바이 없는 뚜벅이 라이더

콜 잡히는 시간만 1시간 달해

10분 가량 걸어 2500원 받아

오토바이와 철가방으로 대표되던 배달업은 어느 순간부터 많은 변화를 겪었다. 배달 품목과 방법은 각각 짜장면 한 그릇과 수화기에서 마라탕과 스마트폰으로 바뀌었다. 특히 오토바이 배기음 대신 조용한 전기자전거는 물론 도보배달까지 배달 방식도 다양해졌다. 바야흐로 배달의 시대다. 이처럼 남녀노소 불문, 방법을 불문하고 펼쳐지는 현관 앞 전쟁에 뛰어들었다.

우선 필자가 도보배달 방식을 택한 이유는 부끄럽지만 자차도, 면허도 없어서다. 그 흔한 자전거도 제대로 배워본 경험이 없다. 배달업계는 물론 어디서도 반기지 않을 스펙이다. 그렇지만 이제 와서 과거를 탓해봐야 소용없다는 걸 깨닫고 배달 애플리케이션을 설치했다.

애플리케이션만 설치하면 당장 콜을 받을 수 있을 것이라는 기대와는 다르게 절차가 생각보다 까다로웠다. 회원가입은 둘째치고 안전보건교육을 이수해야했다. 라이더와 보행자들의 안전을 위해서지만 오토바이·자전거와 다르게 사고 가능성이 없는 뚜벅이 입장에서 2시간이 넘는 교육 시간은 길게만 느껴졌다. 배속 재생 기능도 없다. 그나마 위안이 되는 것은 이수료로 2만 원을 지급한다는 점이었다.

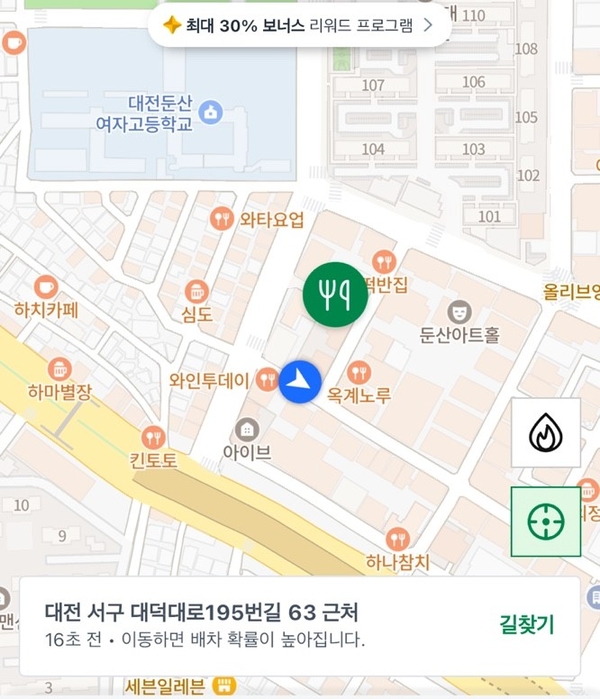

교육이 끝나면 냅다 내 위치가 찍힌 지도가 보인다. 주위에는 초록색의 동그라미 표시가 뜬다. 매장의 신규 주문이다. 표시 근처로 가면 배차 확률이 높아진다는 친절한 설명도 써 있다. 여기까지의 과정은 쉽다. 그저 초록색 표시가 떠있는 곳을 서성이기만 하면 콜이 잡힌다는 얘기다.

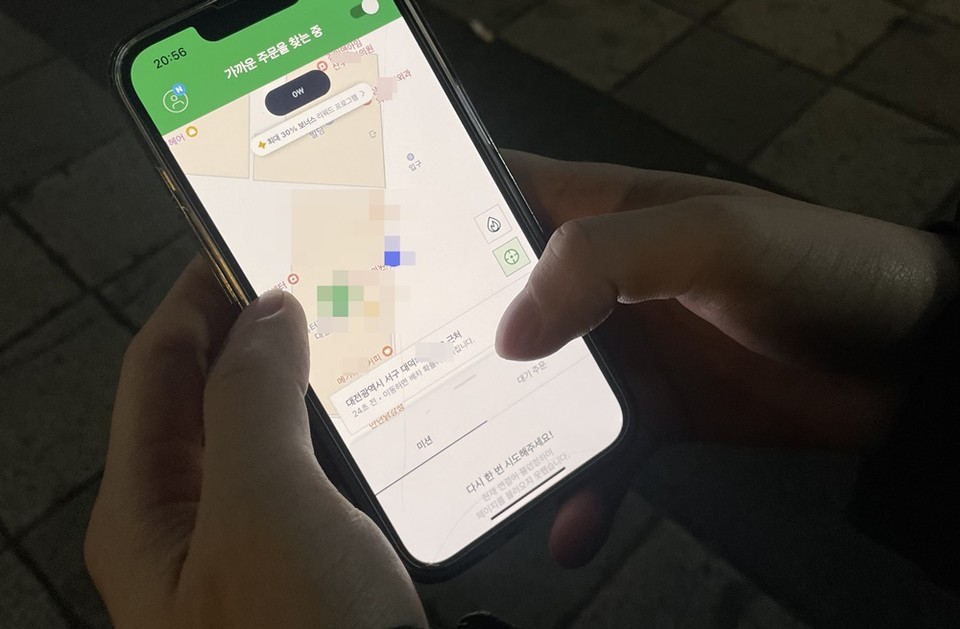

문제는 콜이 기대 만큼 잡히지 않는다는 점이다. 설 연휴 마지막날 저녁 시간대를 노려 둔산동 일대를 돌아다녔지만 꽤 긴 시간 빈손으로 걸어 다닐 뿐이었다. 아무래도 자영업자 입장에서 오토바이와 자전거 등의 운반 수단을 놔두고 경쟁력이 떨어지는 도보 배달을 선택할 이유가 없는 것이 아니였을까 싶은 생각이 머릿속을 스친다.

그렇게 수십 건에 달하는 콜을 무기력하게 스쳐 보내야했다. 한 디저트 매장 앞에서 간택(?)되기를 기다렸지만 배기음과 함께 날라온 라이더가 콜을 낚아채는 것을 지켜보기만 했다. 그 순간만큼은 라이더들이 매우 야속했다. 1시간이 다 되가도록 둔산동 길거리 한복판에서 쪼그려 앉은 채 휴대폰만 바라볼 수밖에 없었다.

야속함도 잠시, 기다림과 인내의 시간은 배신하지 않는다는 말처럼 기적적으로 콜이 잡혔다. 품목은 구슬 아이스크림. 어떤 사람이 야밤에 아이스크림을 배달로 시켜 먹을까 하는 상념이 잠깐 떠올랐지만 그런 생각을 할 처지가 아니었다. 설레면서도 긴장되는 발걸음으로 매장을 향했다. ‘라이더입니다’라는 말과 함께 문을 열어재끼고 앱 내 매장 도착 버튼을 누르면 매장 직원이 번호를 확인한다. 인생 첫 배달이 시작됐다.

매장부터 목적지까지 도보 약 700m. 지도 앱상으로 13분 가량 걸리는 거리다. 출퇴근 때 오가던 길이라고 생각하니 오묘하면서도 왠지 모르게 마음이 급박해졌다. 추운 날씨임에도 아이스크림이 녹진 않을까 괜한 걱정이 발걸음을 재촉한다. 목적지에 도착하면 포장 봉투를 내려놓고 사진을 촬영하면 배달이 마무리된다. 혹여나 아이스크림이 쏟아질 수도 있으니 봉투를 벽에 기대어 놓은 채 엘리베이터를 타고 급하게 내려왔다. 추운 겨울임에도 땀으로 범벅이 됐다. 그렇게 내려오면서도 다른 곳으로 배송을 한 건 아닌지, 컴플레인은 없는지에 대한 걱정이 엄습했다.

10분을 내달린 값의 결과는 2500원. 원천징수세액과 산재보험을 떼고 남은 실수령액은 1610원. 그리 만족스러운 금액은 아니지만 도보인 것을 감안해 납득하기로 했다. 여하튼 이후로도 몇 건의 배달을 진행했다. 도보배달 특성상 국물요리와 뜨거운 음식은 많이 잡히지 않았지만 어쩌다 콜이 들어올 때는 수락하지 않기로 했다. 그 누구도 3000원에 달하는 배달비를 주고 차갑게 식은 음식을 받아 들이고 싶진 않았을 것이다.

그렇게 들어오는 콜을 한 건 두 건 받아 들이다 보니 첫 배달의 설렘은 온데간데 없고 어느새 노동자 A 씨, 라이더 B 씨가 돼 있었다.

취업 전까지 온갖 아르바이트를 섭렵했던 터라 걱정은 그리 크지 않았다. 그러나 도보배달의 경우 단순한 체력적 어려움은 둘째치고 변수의 연속이었다. 내가 서 있는 위치와 매장에 따라 달라지는 콜 표시, 음식에 따른 주의사항, 고객들마다의 요청사항 등 순간순간 고려해야 할 사항이 적잖았다.

추우면 추운 대로, 더우면 더운 대로 살면 그만이라고 했지만 도보 라이더에겐 다른 이야기였다. 비록 용돈벌이에 불과했지만 그간의 발걸음은 수많은 변수를 뚫고 소중히 문 앞에 놓여있는 배달음식에 감사하는 과정을 배우는 여정이었다.

이재영 기자 now@ggilbo.com