장마와 무더위를 지나 계절은 이제 가을을 재촉한다. 숲도 분주해졌다. 가을을 맞을 채비를 해야 한다. 가장 다급해진 건 매미다. 요즘 숲속은 매미 울음소리로 가득 차 있다. 시끌시끌하다. 더 늦어지면, 여름이 가기 전에 짝을 만나지 못 하면 쓸쓸히 생을 마감해야 하는 게 매미의 운명. 천적을 피해 땅속을 파고 들어가 굼벵이로 7년을 숨죽여 살다 껍데기를 벗고 성충이 돼 세상의 빛을 볼 수 있는 시간은 길어야 2주. 여기저기 옮겨 다니며 더 치열하게, 더 우렁차게 매미는 구애를 해야 한다. 모기들도 극성이다. 후텁지근한 날씨에 더 신이나 등산객들을 괴롭힌다. 모기 입도 비뚤어진다는 절기상 처서(處暑)이건만 이놈들은 여전히 쌩쌩하다. 시원한 바람 쌩쌩 부는 산 정상에 얼른 오르는 수밖에.

산행의 묘미를 두루 즐기다

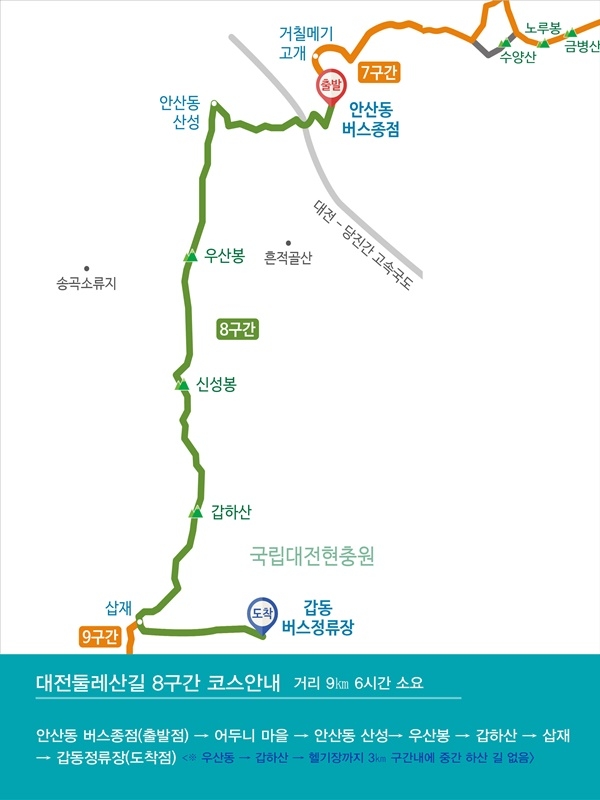

대전둘레산길 8구간은 대전의 북동쪽 끝에서 남쪽으로 길게 뻗어 있다. 세종·공주와 경계를 이룬다. 구간은 안산동버스종점(어득운리)에서 출발해 안산산성(∼2㎞), 우산봉(574m, ∼2㎞), 신선봉(565m, ∼2㎞), 갑하산(469m ∼1.5㎞)-삽재(∼1.5㎞)에서 마무리하는 약 9㎞다. 쉬엄쉬엄 6시간 정도 소요된다. 우산봉에 오르는 길이 조금 고되지만 우산봉부턴 큰 어려움 없이 산행을 즐길 수 있다. 계룡산 조망과 대전도심 조망을 두루 즐길 수 있고 웅장하진 않지만 나름 눈길을 끄는 아기자기한 기암괴석들이 끊임없이 이어져 산행의 묘미를 느낄 수 있다. 놓치기 아까운, 한 번 마주치면 눈을 뗄 수 없는 조망들이 계속 이어지기 때문에 산행 시간은 자연스럽게 늘어질 수밖에 없다. 또 산행 중간 중간 전설을 품은 바위와 나무도 있어 심심찮게 발걸음을 옮길 수 있다.

들머리에서 마주한 백제의 성

출발지는 대전시 유성구 안산동 어득운리(魚得雲里, 어둔리)다. 예부터 높은 산(우산봉) 때문에 항상 침침한 마을이라고 해서 ‘어두니’로 불렸는데 ‘물고기 비늘 같은 구름이 아름답게 지나는 마을’이라는 뜻을 가진 어득운리로 불리기도 한다. 마을지명 표지석엔 어득운리로 표기돼 있다. 표지석 옆엔 나름 마을의 자부심이 묻어나는 ‘효자문’(孝子門)이 서 있다. 문 안엔 ‘효자해주최공형조지비’(子海州崔公亨祚之碑)라고 쓰인 효자비가 있고 단기 4286년, 그러니까 1953년에 성낙서 충남지사가 수여한 표창장 내용도 비석에 새겨져 있다. ‘최공은 6·25전쟁 당시 지극한 효성으로 노부(老父)를 보살폈다’는 내용이다.

효자문을 지나 대전-당진고속도로 교각 아래를 지나면 8구간 이정표를 만난다. 갈마재산으로 향한다. 그런데 초반부터 난관에 봉착한다. 갈림길인데 이정표가 없다. 무지(無知)와 배려의 부재에서 이곳저곳을 헤매다 대전-당진고속도로 절개지 꼭대기에 오르게 되는 ‘웃픈’ 참사가 발생했는데 각설하고 갈림길을 만나면 표시가 없더라도 그냥 둘 중 아무 곳으로나 가도 된다.

본격적인 산행이 시작된다. 약 1㎞ 정도 오르면 갈마재산에 도달한다. 해발 200m 정도라 워밍업 했다 생각하면 된다. 속도를 내 다시 약 1㎞ 전진하면 널찍한 터와 성곽이 눈에 들어온다. 안산산성이다. 이 산성은 백제시대, 표고 226m 정상에 축조된 둘레 약 600∼800m의 테뫼식(산 정상을 둘러 쌓은 성) 석축산성으로 성 고지에서 바라보면 대평리 국도와 공암 일대가 한 눈에 들어오는 교통의 요로에 위치하고 있다. 이 산성은 ‘남매 장수’에 얽힌 전설을 간직하고 있다.

우산의 꼭짓점을 향해

대전 유성 노은에서 서쪽 하늘을 바라보면 빼쪽빼쪽 솟아난 3개의 봉우리를 볼 수 있는데 왼쪽부터 갑하산, 신선봉, 우산봉이다. 우산봉은 이름 그대로 우산을 펼쳐놓은 것 같다고 해서 명명됐다. 그 모습 그대로 우산봉에 오르려면 막판에 고생을 좀 해야 한다.

안산산성부터 우산봉까진 2㎞ 거리인데 오르막이 비교적 완만하게 펼쳐지다 기암괴석과 함께 가파른 비탈길이 이어진다. 이 구간이 8구간에 가장 힘든 곳이다. 산행 중간 중간에 탁 트인 조망은 없지만 소나무숲길이 정겨워 유유자적 사색을 즐기면서 발걸음을 옮길 수 있다.

정상에 거의 도달할 무렵, 발걸음이 무겁지만 젖 먹던 힘을 다해 정상에 오르면 분위기는 반전된다. 병풍처럼 버티고 서 있는 계룡산에서 이리저리 뻗어 나온 장쾌한 산줄기에서 눈을 뗄 수가 없다. 우산봉에서 갑하산으로 이어지는 능선이 왜 ‘계룡산 전망대’라고 불리는지 금세 알아차릴 수 있다.

계룡산 꼭대기에서 내려다보는 게 아니라 계룡산 자체를 전체적으로 조망할 수 있기 때문이다. 계룡산 주봉 가운데 하나인 쌀개봉(828m)에서 동쪽으로 가지를 친 능선을 쭉 훑어 내려오면 황적봉, 도덕봉을 지나 다시 북쪽으로 방향을 트는데 이 산줄기가 갑하산, 신선봉, 우산봉으로 이어진다. 이 지맥은 우산봉에서 동쪽으로 방향을 틀어 둘레산길 7구간, 6구간으로 이어지는데 이를 관암지맥이라 부른다.

위에 선 기분, 신선이 따로 없네

우산봉에서 갑하산까지 이어지는 약 3.5㎞ 능선은 그야말로 눈이 즐거운 산행의 연속이다. 발길을 옮길 때마다 풍경은 그 모습을 달리하고 일상에선 감히 상상도 못 할 새로운 세상과 마주하게 된다. 게다가 기암괴석이 쉴 새 없이 이어져 있어 산행 내내 발이 지루할 틈을 주지 않는다.

우산봉에서 신선봉으로 이동하면 눈맛은 더욱 버라이어티 해진다. 계룡산뿐만 아니라, 우산봉에선 볼 수 없었던 대전시내가 눈에 들어오기 시작한다. 항상 느끼는 것이지만 일상에서 도시는 늘 바쁘게 돌아가지만 산에서 바라보는 도시는 시간이 멈춘 듯 늘 ‘정지상태’다. 도시의 소음도 이곳에선 들리지 않으니 더 평온하게 느껴진다.

신선봉에 도달하기 전, 커다란 바위가 우뚝 솟아 있는데 이 바위틈에 샘이 있다. 이 샘도 전설을 간직하고 있는데 이 역시 효자에 관한 이야기다. 갑동이라는 아이가 꿈에 나타난 노승의 이야기대로 병든 어머니에게 이 샘물을 100일간 떠다 드렸더니 어머니 병이 나았다는 이야기다. ‘어두니마을 효자도 그렇고 이 동네엔 왜 그리 효자가 많은지….’

약간의 오르막과 내리막을 몇 번 반복하니 어느새 신선봉이다. 신선놀음하기 딱 좋은 넓고 평평한 바위가 고인돌처럼 놓여있다. 이 신선바위에서 보이는 풍경은 감탄사를 자아낸다. 계룡산 동학사지구가 더 선명하게 시야에 들어오고 눈을 돌리면 수통골과 저 멀리 도안, 관저 아파트단지까지 조망된다.

갑하산, 갑옷을 내려놓은 자리엔

신선봉부터 갑하산까진 완만한 내리막이다. 갑하산에 도달할 즈음 오르막이 있지만 그리 어렵진 않다. 이 구간에선 거북바위의 전설과 요괴 소나무를 만나게 된다. 거북바위는 말 그대로 거북이를 닮아서인데 ‘계룡산에 오르면 승천할 수 있는 거북이 한 마리가 계룡산에 오르기 위해 갑하산을 넘다가 계룡산 절경에 반해 이곳에서 남아 갑하산을 지키고 있다’는 이야기가 전한다.

거북바위에서 조금 더 가면 요괴 소나무를 만난다. ‘영험한 기운을 품은 소나무가 있었는데 그 나무의 기운을 탐내던 요괴가 그 기운을 취하려 하자 신선봉에 있던 신선이 이 요괴를 이곳에 가뒀다’는 이야기다.

지루할 틈이 없는 산행도 이제 끝을 향해 달려간다. 갑하산 정상에 오른 뒤 하산하면 되는데 갑하산 정상은 주변 나무들이 웃자라 조망이 없다. 갑하산에 오르기 전이 마지막 하이라이트다. 요괴 소나무에서 약 15분 정도 가면 국립대전현충원과 대전시내를 한 눈에 담을 수 있는 조망 포인트가 있다.

갑하산(甲下山)은 갑옷을 만들던 ‘갑소’라는 옛 지명에서 유래해 이곳이 갑골, 갑동으로 불리면서 붙여졌다고 한다. 일설엔 갑하산이 ‘갑옷을 내려놓는다’는 뜻도 있어 산 아래 국립대전현충원이 조성됐다는 이야기도 전한다. 영면에 든 순국선열을 뒤로하고 아기자기한 암릉을 따라 걸으면서 마지막 조망을 감상한다.

하산길은 두 갈래다. 갑동으로 내려가는 길과 삽재로 내려가는 길이 있다. 8구간 공식루트는 삽재로 내려오는 거다. 1.5㎞ 내리막 구간은 가파르고 자갈이 많아 조심해야 한다. 8구간 산행을 역으로 한다면 꽤나 고생해야할 정도로 경사도가 높다.

글·사진=이기준 기자 lkj@ggilbo.com