105년 전 민중의 함성을 따라 걷다

1919년 기미년(己未年) 3월은 한국 근현대사에 있어 그 어느 때보다 뜨겁게 기록되고 있다. 일제의 무단통치로 억압이 극에 달했던 1910년대의 끝자락에서 우리 민족은 자유와 독립을 향한 열망을 토해냈다. 민족대표 33인의 기미독립선언서를 시작으로 독립을 향한 뜨거운 염원은 들불처럼 전국으로 번졌다. 파랑과 빨강의 태극기 소용돌이는 충청권 곳곳도 휘감았다. 올해는 3·1만세운동 105주년이다. 충청권 3·1만세운동지를 찾아 그날의 함성을 들어본다. ‘대한독립만세.’ 편집자

① 대전 3·1운동발상지 유성·인동장터

대전 첫 만세운동은 유성장터

농민 이상수·이권수 형제 주도

300여 명 독립만세 목놓아 외쳐

인동장터에선 학생 김정철 주도

상인 김창규·조상연 등과 선봉

'일본인 거리' 인접지서 “독립만세”

#1. 유성장터

부끄럽게도 역사에 문외한인 필자에게 충청권 3·1운동을 되짚어보는 취재는 시작부터 난관이었다. 대전의 첫 3·1운동발상지를 찾는 게 여간 어려운 게 아니었기 때문이다. 지자체도 대략적으로나마 가늠하고 있었던 탓에 전문가 자문은 물론 사료(史料)를 토대로 1919년 당시의 주소와 현주소를 비교해 날짜 등을 파악해야 했다. 하지만 무엇보다 중요한 것은 ‘날짜가 아닌 정신’이 아닐까.

대전에서는 3월 16일부터 4월 1일까지 옛 유성면을 비롯해 대전면, 유천면, 기성면 일대에서 만세운동이 있었다. 이 기간 동안 군중 2730여 명이 만세운동에 참여했는데 4월 1일 인동장터에서 실시된 만세운동에서 2명이 숨지고 11명이 부상당한 것으로 기록돼 있다.

서서히 그날의 함성이 형태로서 모습을 갖췄고, 충청권 3·1운동발상지를 찾는 나의 여정이 본격적으로 시작됐다. 학술적 기록에 따르면 유성장터 만세운동은 3월 16일 옛 충남 대전군 유성면 유성장터 일대에서 농민 이상수·이권수 형제가 마을에 대형 태극 깃발을 게양하고, 장터의 한 주막 앞에서 작은 태극기를 나눠주면서 촉발됐다. 당시 군중 300여 명은 작은 태극기를 손에 쥐고 독립만세를 목놓아 외쳤다.

그러나 과거의 유성장터는 현재의 유성시장과는 다른 지점에 위치해 있었다고 한다. 아쉬운 마음을 달래고자 ‘유성구 장대동 일원 유성시장에서 열렸다’는 기록을 더듬어 구암교 아래 유성천부터 유성장터 내 을미유성의병사적비까지 걸어보기로 했다. 구암교와 유성시장으로 가는 길은 그리 어렵지 않다. 대전도시철도 구암역 3번 출구로 나가 약 3~10분 가량을 걸으면 순차적으로 모습을 드러낸다. 평화롭기 그지없는 유성천 산책로를 지나 유성시장에 도착해보니 허탈함은 컸다. 예상은 했지만 3·1운동과 관련된 흔적은 그 어디에도 없어서였다. 유성시장 일대를 몇 바퀴 돌며 시장 상인과 행인에게 물었지만 을미유성의병사적비 말고는 ‘잘 모르겠다’는 대답만 돌아왔다. 유성장터 만세운동은 이상수·이권수 형제가 보안법 위반으로 1년 2월의 옥고를 치렀다는 기록만을 갖고 있을 뿐이었다.

#2. 인동장터

대전 원도심만큼 근현대 역사를 엿볼 수 있는 곳이 또 있을까. 당시 일제는 대전역 동광장부터 옛 충남도청사가 위치한 중앙로까지 신작로를 내 일본인 거리로 사용했다. 식량 수탈을 위한 경부선 철도가 1905년 놓이고 대전역이 들어서면서다. 그렇기에 원도심 한복판서 식민통치에 항거하는 만세운동이 있었다는 것은 역사적으로도 큰 기록이 될 만하다. 국사편찬위원회 한국사데이터베이스에 따르면 인동장터 만세운동은 3월 27일 지금의 인동시장인 옛 대전군 대전면 혼마치 2정목시장에서 상인이었던 김창규, 조상연, 윤명화, 김완봉, 김정철 등 300명이 운집해 전파됐다. 김창규·조상연 지사는 현재 국립대전현충원 독립유공자 제1묘역 61호와 독립유공자 제2묘역 437호에 각각 안장돼 있다.

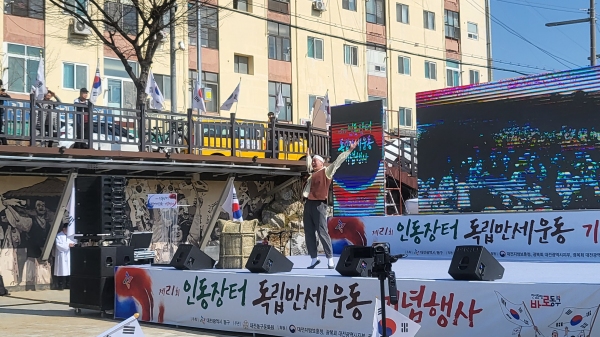

그날의 흔적을 쫓아 대전 동구 인동 만세로광장으로 걸음을 옮겼다. 대전역과 그리 멀지 않은 곳이었던 만큼 1.3㎞에 불과한 길목에는 일제의 대표적인 수탈기관이었던 동양척식주식회사 대전지점(현 복합문화공간 헤레디움)도 100년의 세월과 함께 보존되고 있었다. 이윽고 다다른 인동 만세로광장은 모처럼 인파가 몰렸다. 인동장터 만세운동으로 희생한 순국선열을 기리기 위한 발걸음이었다.

행사장 무대 위에 놓인 쌀 가마니 앞에 선 배우가 구슬피 애국가를 부르며 만세를 외치자 객석에선 태극 깃발을 흔들었다. 인동장터 만세운동기념비 뒤로 줄지어 펼쳐진 태극기 물결이 애잔했다. 인동장터 만세운동은 학생이 전면에서 주도했다는 점에서 뚜렷한 특징을 보인다.

대전대 역사문화학전공 도면회 교수는 “대전의 만세운동은 여러 차례 전개됐으나 학생이 주동급으로 관여한 것은 인동시장에서 벌어진 김창규 등 시장 상인들의 시위밖에 없다”라며 “당시 휘문의숙에 재학 중이던 김정철이 평소 알고 지내던 시장 상인 김창규에게 독립선언서와 국민회보, 독립신문 등 인쇄물을 전달하고 만세 시위할 것을 제안한 데서 시작됐다”라고 설명했다. 그러면서 “1905~1919년 일본인 거리가 형성됐다. 이 같은 일본인 거리와 바로 인접한 인동시장은 일본인들의 상권과 경쟁하고 있는 한국인들이 밀집한 곳이었다. 인동시장에서 멀지 않은 곳에 구호소가 위치하고 있었고 동양척식주식회사의 창고가 있었던 점에서 한국인들이 민족적 차별을 뼈저리게 느낄 수 있는 장소였음을 알 수 있다”라고 말했다.

김지현 기자 kjh0110@ggilbo.com