법무사, 수필가, 여행작가

이즈하라 시내를 관통하여 바다로 빠지는 가장 넓은 개울에 놓인 다리 오테바시(大手橋)를 건너면, 사찰 슈젠지(修禪寺)의 안내판이 보인다. 주변은 주택가여서 군데군데 주택 앞에 주민의 사생활 평온을 침해하지 않도록 주의해달라는 안내문이 붙어있다. 일본인들의 편협한 반한 감정도 문제이지만, 대마도를 찾는 관광객의 90% 이상이 한국인이 외국에 나가 허세를 부리는 어글리 코리안의 모습도 자제해야 한다. 2012년 대마도의 간논지(觀音寺)에서 국내 절도단에 의해서 불상 도난 사건이 발생하기도 했고, 와다쓰미 신사도 한국인 출입제한 조치를 받고, 수선사도 한동안 관람할 수 없었다.(자세히는 2024. 7. 3. 와다쓰미 신사 참조)

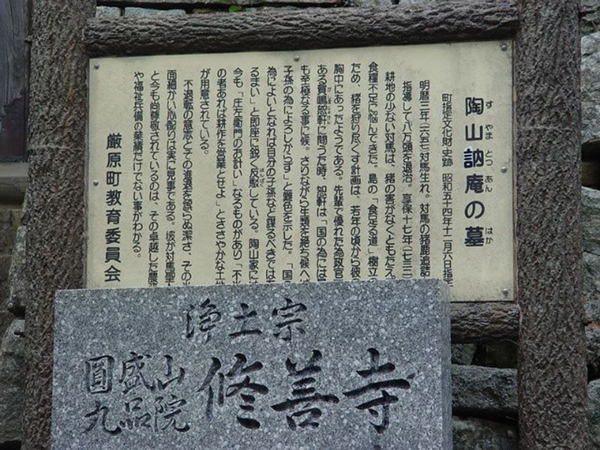

4세기 야마도 조정 때 백제로부터 불교가 전래하였지만, 일본은 통일신라 말 원효를 통한 정토종(淨土宗)이 크게 발달했다. 슈젠지는 백제 말기인 656년 비구승인 법묘(法妙) 스님이 건너가 규혼인(九品院)이란 암자를 세운 것이 시초였으나, 그 후 비구승이 머물면서 슈젠지로 바뀌었다고 한다. 슈젠지 입구 오른쪽에 ‘정토종 원성산 구품원 수선사(淨土宗 圓盛山 九品院 修善寺)'라는 표지석이 그런 사찰의 역사를 잘 말해주고 있다. 일본의 사찰은 부처를 모시는 공간이지만, 사찰 문화는 규모나 건축물 배치가 우리네 사찰과 크게 다르다. 스님들도 우리네 불가처럼 출가하여 수행하지 않고, 불경을 독송(讀誦)하지도 않는다. 슈젠지도 전통 사찰 기능보다 죽은 자의 납골당이 많은 점이 특징인데, 잡초가 우거지고 주변도 허술해서 관리를 제대로 하는 것 같지 않다.

슈젠지는 한말 의병을 일으켰다가 체포되어 대마도로 압송되었다가 죽은 면암 최익현(崔益鉉: 1833~1906)의 순국비가 있어서 한국인 관광객이 많이 찾지만, 이곳에는 에도시대 유학자로서 ‘대마도 3대 성인’ 중 하나로 존경받는 스야마 돈오(陶山訥庵)의 무덤도 있다. 스야마 돈오는 대마도의 3대 번주 소요시자네 때, 멧돼지 떼가 농작물에 큰 피해를 주자 전멸 계획을 세워서 약 8만 마리를 잡는 데 성공한 인물이다. 그는 대마도를 9개 구역으로 나눠서 철조망을 설치하여 1개 구역씩 전멸시키는 각개격파 방법을 사용했다.

여염집 같은 슈젠지는 면암이 감옥에서 순국 후 조선으로 유해를 운구할 때까지 나흘 동안 안치된 인연으로 1986년 8월 이곳에 순국 기념비를 세웠는데, 조금은 허접한 인연이다. 법당의 오른쪽 납골당 사이에 있는 최익현의 순국비 전면에는 "대한인 최익현 선생 순국지비(大韓人崔益鉉先生殉國之碑)"라고 새겨 있고, 그 옆에 면암의 약력과 활동을 한국어와 일본어로 나란히 음각해 두었다.

경기도 포천에서 태어난 면암은 14세 때 당시 성리학의 대표 학자인 화서 이항로(華西 李恒老)의 제자가 되었다. 면암은 22살 되던 철종 6년 (1855) 명경과(明經科)에 급제하여 승문원의 부정자(副正字: 종9품)로 출사한 후, 철종 11년에는 이조정랑을 제수받았다. 그해 7월 신창 현감(新昌: 정6품)이 되면서 충청지방과 인연을 맺고, 그 후 호조 참판(종3품)을 역임했다.

당시 대원군은 유생의 지지를 받는 이항로를 자기 세력으로 끌어들이기 위해서 그를 승정원 부 승지(정3품)로 임명했다. 하지만, 이항로는 취임 4일 만에 대원군의 무리한 경복궁 중건을 비난하는 상소를 올렸으나, 대원군은 그의 영향력을 무시할 수 없어서 문책하지 않고 오히려 공조 참판(종2품)으로 승진시켜 주었다. 하지만, 그가 이 벼슬마저 사퇴하자 대원군은 오위도총부 부도총으로 올려주었다. 그렇지만, 이항로는 모두 거절하고 강경한 상소만 올렸다.

이렇게 꼿꼿한 대쪽 선비에게서 학문을 배운 면암은 1873년 호조 참판 재임 중 대원군의 서원철폐, 경복궁 중수와 당백전 주조 등을 비판하는 계유상소(癸酉上疏)를 올렸다가 삭탈관직과 함께 임금의 아버지를 논박했다는 죄로 제주도로 유배되었다. 2년 뒤인 1875년 풀려나왔지만, 이듬해인 1876년 일본과의 수호조약이 논의되자 다시 도끼를 들고 대궐 앞에서 “일본은 서양 오랑캐와 같은 무도한 나라로서 청나라보다 더 위험하다"며, 병자지부소(丙子持釜疏)를 상소했다. 면암은 민심을 동요하게 했다는 이유로 멀리 흑산도로 유배되었다가 다시 제주도로 옮겨진 후 1879년에야 풀려났다. 1894년 갑오개혁으로 단발령이 내려지자, 그는 '목을 자를지언정 부모로부터 물려받은 머리를 자를 수 없다'며 반대 상소를 올리고, 이듬해인 1895년 명성황후가 시해당하자 항일 의병을 일으켰다.

대한제국이 출범한 이후인 1898년(광무 2년) 고종은 66세의 면암을 궁내부 특진관으로 임명하고, 중추원 의관 ·의정부 찬정· 1905년 1월에는 73세의 고령인 그를 경기도 관찰사로 제수했으나 모두 거절하고, 1900년부터 충청도 정산현에 정착하여 상소만 올렸다.

러일전쟁에서 승리한 일본이 1905년 11월 을사늑약을 체결하고 외교권을 박탈하자, 이듬해 4월 면암은 고령임에도 불구하고 제자 임병찬(林秉贊) 등과 전라도 태인 무성서원(武城書院)에서 의병을 일으켰다. 의병 약 900명의 의병장이 된 그는 전라도 태인·곡성·순창 등지에서 큰 활약을 했으나, 고종의 칙명에 의해서 의병을 해산한 뒤 순창에서 체포됐다. 그는 왜군에 의해서 대마도로 압송되었지만, 단식투쟁을 하다가 1906년 음력 11월 17일 74세의 고령으로 순국했다.

면암이 일본으로 압송될 때 일본 땅을 밟지 않겠다며, 양쪽 짚신 바닥에 조국의 흙을 한 줌씩 담아 신고 갔다는 일화도 있다. 또 대마도에서 순국한 그의 유해가 부산으로 돌아올 때, 전라도 광양의 선비 매천 황현(黃玹)은 동래까지 가서 장지인 논산군 노성까지 상여의 맨 앞에서 만장을 들고 걸어간 것으로도 유명하다. 대한제국 비운의 역시 매천야록(梅泉野錄)을 쓴 매천은 1910년 국권이 피탈되자, 나라가 망했는데 누구 한 사람 비분하지 않는다며 절명 시를 남기고 한 움큼의 아편을 삼키고 자결한 대꼬챙이 선비였다.

면암이 칩거하며 상소를 올렸던 정산현의 고택인 청양군 목면 송암리에는 그를 존경하는 지역 유림이 1914년 모덕사(慕德祠: 문화재자료 제152호)를 지었는데, 모덕사란 고종이 면암에게 보낸 밀지에서 덕(德) 자와 모(慕) 자를 취한 것이라고 한다. 면암의 유해는 노성에서 다시 출렁다리로 유명한 예당호 상류인 예산군 광시면 관음리로 이장했고, 칠갑산 구도로 휴게소에는 선생의 동상이 있다. <법무사, 수필가, 여행작가>