법무사, 수필가, 여행작가

전후 7년에 걸친 임진왜란과 36년 식민 통치한 일본에 대한 우리의 심사는 그다지 곱지 않다, 지리적으로는 가깝지만, 심정적으로는 먼 나라라는 것이 우리의 솔직한 표현이다. 코로나 사태 이전 세 차례 일본을 샅샅이 돌아본 데 이어 다시 대마도 곳곳에 남은 한반도의 흔적을 밟아보면서 다시 한번 냉정하게 자성의 기회로 삼기로 했다.

일본은 3세기경부터 가야와 백제의 문물을 받아 크게 발전했으면서도 그 사실을 외면하고 있다. 하지만 일본이 자랑하는 일본서기의 사이메이 천황(齊明: 655~661)은 660년 7월 백제가 나당연합군에 망하자, “백제가 다하여 내게로 돌아왔네(百濟國 窮來歸我)/본국(本國: 本邦)이 망하여 없어지게 되었으니(以本邦喪亂)/이제는 더 이상 의지할 곳도 호소할 곳도 없게 되었네.(靡依靡告)”라고 한탄했다. 그 3년 뒤인 663년 백제 부흥군과 왜의 연합군이 금강하구 백강 전투에서 패하고 주류성이 함락되었을 때도 덴지 천황(天智)은 “주류성이 함락되고 말았구나(州流降矣)/어찌할꼬. 어찌할꼬(事无奈何)/백제의 이름, 오늘로 끊어졌네!(百濟之名 絶于今日)/조상의 무덤들을 모신 곳(丘墓之所)/이제 어찌 다시 돌아갈 수 있으리.(豈能復往)”라고 기록한 것은 무엇을 의미하는 것일까?

그런데 고려를 정복한 몽골이 1274년과 1281년 여몽 연합군을 구성하여 두 차례 일본을 침략했다가 실패했지만, 가장 큰 피해를 본 것은 대마도였다. 주민 대부분이 학살당하자, 분노한 대마도인들은 한반도 남해안은 물론 고려 조정이 있는 개경 앞바다까지 북상하며 노략질을 벌였다. 왜구는 1233년에서 1392년 사이에 자그마치 529번이나 한반도를 침략했다. (자세히는 2024. 6. 12. 반쇼인 참조)

조선은 명에는 사대하고 여진과 왜에는 교린정책을 폈지만, 그것은 어리석은 정책이었다. 명에는 새해에 하정사(賀正使), 동지 때 동지서(冬至使), 황제의 생일에 성절사(聖節使), 황후의 생일에 천추사(千秋使) 등 연간 4회의 정기사신 이외에도 황자를 낳는 등 경사가 있을 때도 사신을 보냈다. 반면에 여진과 왜에는 대국을 자처하면서도 불가근불가원 정책에 그쳤다. 세종 때 부산포, 내이포(乃伊浦:진해), 염포(鹽浦:울산) 등 3포를 개항했지만, 거주하는 왜인이 늘어나면서 통제를 강화하자 1510년(중종 5년) 삼포왜변을 일으켰다. 삼포왜변 이후 부산포만 열었지만, 1544년 왜선이 사량진(蛇梁津: 통영)을 공격하는 사량진왜변을 일으키자 교류를 전면 금지했다. 그러나 1547년 대마도주의 간청으로 정미약조를 맺고, 일본 국왕의 허가증을 가진 선박만 입항을 허가했지만, 1555년(명종 10년) 또다시 을묘왜변으로 교류가 끊겼다. 게다가 일본 전국을 통일한 도요토미에 대한 조선의 분석을 보면, 더욱 한심하기 짝이 없다.

도요토미는 통일 직후 반발 기미가 있는 다이묘들의 관심을 밖으로 돌리려고, 조선과 명 정벌을 꿈꿨다. 이미 포르투갈 상인으로부터 신무기 조총을 수입하여 무장한 상태였고, 천주교 사제들에게 대포와 선박을 지원해 주면 조선과 명 정복 후 포교권을 주겠다고 약속한 도요토미는 1587년 대마도주를 통하여 조선에 명나라를 정벌할 것이니, 길을 비켜달라(征明假道)는 뜻을 전하도록 했다.

대마도주는 도요토미의 야욕이 무모하다고 생각하면서도 그 지시를 거절하지 못하고, 조선에 거짓으로 "도요토미가 일본의 국왕이 됐으니, 축하 사절을 보내달라"고 청했다. 조선에서 1590년 3월 서인 황윤길을 정사, 동인 김성일을 부사로 하는 통신사를 보내 사정을 정탐하도록 했고, 약 1년 만에 돌아온 황윤길은 도요토미가 병선과 군사를 늘리는 등 전쟁 준비를 하고 있다고 했지만, 부사 김성일은 왜국은 조선을 넘보지 못할 위인이라고 보고했다는 사실은 누구나 알고 있다. 임진. 정유재란 후 조선을 지원해 준 명이 망하고 청이 세워졌고, 일본도 도요토미 바쿠후가 무너지고 도쿠가와 이에야스가 에도 바쿠후를 세웠다. 하지만, 7년 동안 전쟁터가 되어 수많은 인명이 희생되고 산과 들은 폐허가 된 조선 사회는 달라진 것이 없다가 불과 30년 만에 청의 침략을 맞게 된다.

일본의 새 집권자 도쿠가와는 자신은 조선 침략에 반대하고, 일체 지원도 하지 않았음을 변명하면서 국교 회복을 요청했다. 조선은 일본의 내정 탐색, 포로와 유민 송환 등 1607년부터 1624년까지 3회에 걸쳐 사명당 유정(惟政)을 회답겸 쇄환사(回答兼刷還使)로 보냈지만, 전쟁 피해에 대한 보상도, 죄없이 끌려간 조선인에 대한 명확한 조사나 송환 대책도 대충 마무리한 채 수교했다. 참으로 한심한 일이 아닐 수 없는 그런 미숙한 외교는 일제 식민통치에서 해방된 후 80년이 지난 오늘까지 반복되고 있다.

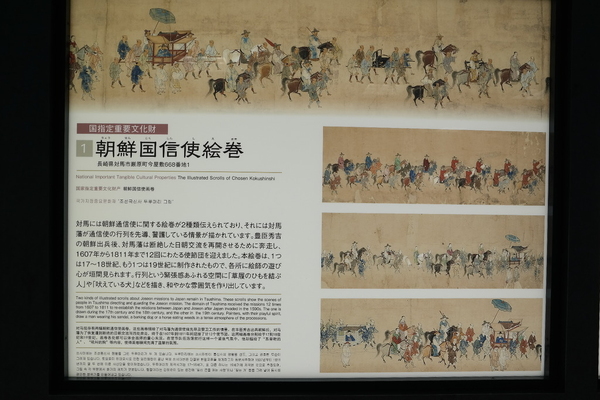

임진왜란 후 도쿠가와가 대마도주를 다이묘로 임명하면서 조선과 바쿠후 사이에서 대마도주는 국서를 수차 위조하여 두 나라 조정을 속이고, 자기의 지휘 확보에 노력했다. 그 후 조선은 1811년까지 200여 년 동안 12회 통신사를 파견했다가 1811년 일본의 통신사 파견 중지 요청으로 중단되었지만, 우리는 그 이유를 알지 못하고 있다. 사실 통신사는 정기 사행이 아니라, 에도 막부의 새 쇼군 취임할 때 백성에게 권위를 과시하는 수단으로 삼고자 파견을 요청할 때만 간 들러리였다. 일본에서는 통신사에 대응할 만한 사절단을 보내지 않았다는 점을 들어 통신사를 자국에 대한 조공 사절로 간주하고 있다.

물론 초기에는 문물 수준이 낙후한 일본에서 통신사의 인기가 대단해서 통신사 일행 영접에 1400여 척의 배와 1만여 명의 인원이 동원되고, 접대비로 한 번(藩)의 1년 경비를 쓸 정도였다. 그렇지만, 1633년 네덜란드에 무역 독점권을 주면서 난학(蘭學)을 수입하고, 또 매년 국제정세 보고를 받은 이후에는 그 필요성을 느끼지 못하자 통신사를 폐지했다. 일본은 1633년부터 1850년까지 166차례나 국제정세 보고서인 '풍설서(風說書)'를 통해서 알게 된 후, 공자·맹자의 성리학이며 불교를 버리고, 전통 민족 신앙을 숭상하는 신사(神社) 등 독자적인 문화 창달에 나섰다. (자세히는 2024. 6. 19. 하치만 구 신사 참조) 1719년 대마도의 외교 담당관 아메노모리 호슈(雨森芳洲)는 조선통신사의 제술관 신유한(申維翰)에게 "우리는 일본이다. 왜적이니 오랑캐라고 부르지 말라. 중국은 조선이 군신의 예를 폐하지 않은 까닭에 예의 바르다고 칭찬할 뿐이다." 라며 비웃었다. 이즈하라에 있는 ‘조선통신사 역사관’은 아메노모리 호슈의 업적을 자랑 하는 공간이다.(자세히는 2024. 5. 26. 조선통신사 역사관 참조)

그렇게 조선과 교류를 단절한 일본은 메이지 유신 후, 또다시 정한론征韓論)이 대두되더니 조선을 식민지로 삼았다. 1945년 8월 일본의 패망 후 미군정청은 대마도는 일본 영토, 독도는 한국 영토로 확정했다. 당시 이승만 대통령은 "대마도는 원래 우리나라 땅이었으나, 1870년 일본이 강점했다. 일본은 포츠담 선언에서 불법 점령한 영토를 반환하기로 약속했으니, 무조건 돌려줘야 한다"며, 60회나 반환 요구 성명을 냈지만, 미국은 서기 500년 이전까지는 한국이 지배 우위였으나, 중간에는 독자 세력으로 존재했고, 1668년 이후부터는 일본이 실효 지배했다고 보았다. 부존자원이 없는 대마도는 오늘도 숙박업소. 가게, 음식점마다 일본어보다 더 큰 한글 메뉴판을 내걸고 한국 관광객을 맞는 얄팍함은 예나제나 마찬가지다.

<법무사, 수필가, 여행작가>