존엄한 죽음 위한 공간으로

충남대·건양대병원서 운영중

하루 병상료 8만원 안팎으로

심적·경제부담 완화 장점에도

죄책감 등 이유로 이용률 저조

가족도 의사도 인식 변화 필요

우리나라 노인 4명 중 3명은 병원에서 삶을 마감한다. 하지만 그 죽음은 대개 커튼 뒤 병상이나 면회가 제한된 중환자실에서 조용히 치러진다. 임종실은 이런 현실을 바꾸기 위해 마련됐지만 제도는 있어도 정보는 공유되지 않는다. 대전도 예외는 아니다.

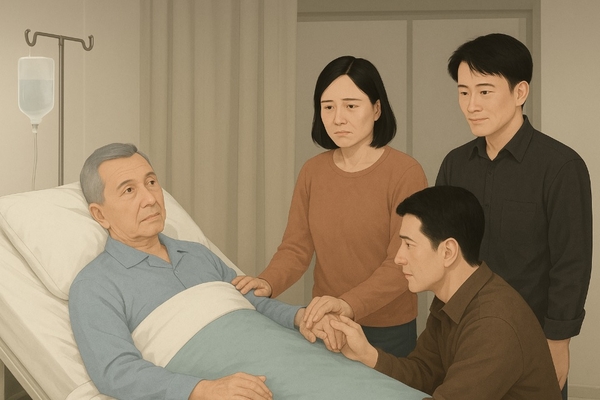

병원에서의 이별은 조용히 지나간다. 회복 가능성은 이미 사라졌지만 여전히 누군가는 치료를 포기하지 못한 채, 누군가는 제대로 작별 인사도 하지 못한 채 시간을 흘려보낸다. 이런 현실 속에서 지난해 8월부터 상급종합병원에 임종실 설치가 의무화됐다. 임종실은 말기 환자가 가족과 함께 마지막 시간을 보낼 수 있도록 마련된 병실이다. 비록 치료는 끝났지만 생의 마지막 순간만큼은 인간다운 존엄함을 갖고 보내도록 보장하자는 사회적 장치다. 그러나 설치 자체는 빠르게 이뤄지지 않았다. 국회 보건복지위원회 소속 남인순 의원(서울 송파구병)이 보건복지부로부터 받은 자료에 따르면 2023년 기준 전국 47개 상급종합병원 중 임종실이 마련된 곳은 27곳(57%)에 불과했다. 통계에서 대전은 임종실 설치 병원으로 포함되지 않았지만 확인 결과 건양대병원은 2000년 개원 당시부터 호스피스 병동 내에 임종실을 운영 중이고 충남대병원은 복지부 권고 이후인 지난달 설치를 마친 것으로 파악됐다. 이미 공간을 갖춘 병원의 임종실에서는 조용히, 꾸준히 그 기능을 다하고 있다는 게 현장의 설명이다. 건양대병원 관계자는 “우리 병원 임종실은 단순히 돌아가시는 순간을 위한 공간이 아니라 하루 이틀 정도 가족과 인사하며 준비할 수 있는 곳이다. 거의 매일 사용되고 있다고 해도 무방하다”라고 설명했다.

실제 임종실은 공간적 의미 외에도 경제적 부담을 줄인다는 점에서 환자 가족들에게 실질적 대안이 된다. 상급종합병원의 1인실 병상료가 하루 40만 원대인 데 비해 임종실은 건강보험이 적용돼 하루 8만 원 안팎으로 이용할 수 있어서다. 그럼에도 불구하고 임종실이 제 역할을 하지 못하는 경우가 아직 무수히 많다. 문제는 병원이 아니라 인식에 있다. 많은 이들이 아직 임종실을 포기나 죽음이라는 단어로만 받아들이기 때문이다. 의료진조차 ‘환자가 죽는다‘는 이야기를 최대한 미루는 것이 오히려 미덕처럼 여겨지는 게 우리나라 의료현장의 현실이다. 주치의가 명확히 임종 준비를 전달하지 않으면 보호자는 일반 병실에서 연명치료를 계속하거나 이별을 준비할 기회조차 놓친 채 사별을 맞게 되는 것이다.

그래서 필요한 것은 임종의 순간을 알리는 용기다. 환자가 마지막 시간을 스스로 준비하고 가족이 함께 이별을 감당할 수 있도록 의료진이 적절한 시점에 임종기를 판단하고 전달해야 한다는 얘기다. 그것이 존엄한 죽음을 위한 시작이라는 판단에서다.

지역의 한 호스피스·완화의료 전문의는 “많은 주치의가 환자에게 임종이 가까웠다는 사실을 가능한 한 늦게 알리려는 경향이 있는데 임종기를 지나치게 뒤로 미루면 환자와 가족이 마지막을 준비할 기회 자체를 잃게 된다. 삶의 마무리 역시 환자 스스로 선택하고 준비할 수 있게 의사들이 제때 알리는 책임을 다해야 한다”라고 조언했다.

이준섭 기자 ljs@ggilbo.com