너그럽고 후덕한 도량 지닌 유척기

<문익공 유척기(兪拓基)>

그 이유는 첫째, 얼굴이 나이 들어 보이는 편안한 얼굴이며 둘째, 이 영정에는 흰수염이 많이 나 있는 것으로 그려져 있다.

영의정(領議政, 정1품 정승) 지수재 유척기공(1691년~1767년)의 이 시복 초상화(50.1×35cm)는 관아재 조영우(1686년~1761년)가 1758년에 그린 것인다. 현재 일본 나라현 천리시 천리대도서관이 소장하고 있다.

이 초상화를 보는 사람이면 누구나 유척기 상공은 사람됨이 관대하고 도량이 넓어 보인다고 한다. 과연 그렇다.

사관이 객관적으로 평한 바 졸기는 다음과 같이 훌륭하다. “봉조하 유척기가 졸했다. 임금이 연석에서 애석해 한탄하고 꿈에서 보았다는 하교가지 하면서 시상을 기다리지 말고 즉시 시호를 의논하라”고 했다. 문익(文翼)이라는 시호를 내렸다.

유척기는 너그럽고 후덕해 대신다운 도량이 있었으므로, 위 아래가 의지하며 중히 여겨온 지 거의 수십 년이나 됐다.

봉조화 뇌연 남유용(1698년~1773년)의 화상찬이 있는데 위중한 그 모습은 한상의 그것이요 우락하는 그 뜻은 범공의 그것이라 했다.

조복의 화상찬은 미호 김원행(1702년~1772년)이 서술했는데 아관장패로 위연공립한 자세는 숭산거택과 같다 했다. 관아재는 겸재 정선(1676년~1759년), 현재 심사정(1707년~1769년)과 더불어 삼재의 한 사람이고 문장, 서화에 모두 능해 삼절이라 했다. 관아재는 진사에 급제하고 내외직을 두루 역임했고 첨지중추부사를 지내고 도정까지에 이르렀다.

겸재 정선은 지수재상공이 우의정일때 조복초상화를 그렸다.

이 초상화는 이른바 시복차림인데 관리가 일할 때 가볍게 입는 복장이다. 시복은 사모(紗帽), 단령, 띠, 신으로 구성된다. 품계는 띠로 구분했다. 유척기상공은 정일품 벼슬을 지냈으므로 품계에 맞는 서대를 띠었다.

이 초상화는 영조말기의 복식형태가 잘 반영돼 있는데 단령은 깃이 깊게 패이고 이중 고름이 달려 있다. 사모는 모체가 높고 양각의 끝부분이 약간 넓어졌으며 각이 둥글다.

지수재 상공의 처조부 한죽당 신임(유배에서 석방돼 귀로에 사망으로 복상불배 1642년~1725년), 사위 방한 윤시동(우상 1729년~1795년)의 초상화도 있는데 방한초상화는 천리대도서관이 보장하고 있다.

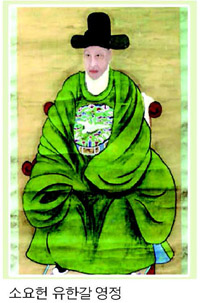

나주목사 지낸 유한갈

유한갈(兪漢葛, 1722년~1795년), 자는 여수(汝水), 호는 소요헌(逍遙軒)은 유언전(兪彦銓)의 아들로 유황(兪榥)의 현손(玄孫, 고손자)이며, 저암(著菴)공과는 사촌간이다.

벼슬은 나주목사(牧使, 정3품 수령)를 지냈다. 일찍이 공께서 태복랑으로 마첩을 지니고 뜰에 서 있는데 임금이 “저기 기걸차게 풍채가 장한 사람이 누구인고?”라며 좌우에 묻자 “태복랑 유한갈이옵니다”라고 했다.

그러자 임금이 “참으로 기골이 장대하고 호걸스런 장부로다”라며 칭찬을 아끼지 않았다는 기록이 있다.