이당의 다섯 아들 모두 과거 급제

-둘째가 고려후기 문신 둔촌 이집 선생

이자성(李自成)을 시조로 해 내려온 칠원성은 신라의 모든 성이 고려 왕건에게 항복한 뒤에도 마의태자(麻衣太子)만을 왕(王)으로 섬길 뿐 왕건에게는 굽힐 수 없다해 끝까지 항거했다. 이에 크게 노한 왕건이 대군을 이끌고 친히 성을 함락시킨 뒤 이씨성을 가진 일족들을 모두 체포해 회안(淮安, 경기도 광주)지방 관헌들에게 노비로 삼도록 했다.

이후 여러 세대에 걸쳐 광주지방 노비들 중에서 이씨성을 가진 사람들이 대대로 재주 있고 덕망 높다고 주위에 알려지면서 이를 동정한 관리들이 그들의 신분을 높여줘 고려말경에 이르러서는 더러 과거에 급제해 벼슬을 하는 사람들도 생기게 됐다. 이들 중에 이당(李唐)이라는 이가 있어 고을 원님의 아전으로 살고 있었는데 그 원님의 딸과 혼인을 맺어 그들 사이에서 대대로 재주 있고 덕망 높은 자손들이 번창하니 한음 이덕형 선생을 비롯해 광주 이씨(廣州李氏)의 주류를 이루는 대부분의 사람들이 이 분의 후손들이다.

고려 말에 광주고을의 한 원님이 낮잠을 자다가 꿈을 꾸었는데 꿈속에서 누런 용 한 마리가 자기 집 뜰에 있는 나무에 걸터 앉아있었다. 꿈을 깬 원님이 이상히 여겨 뜰에 나가 나무 위를 올려보니 자기의 아전인 이당(李唐)이 나무 가지에 다리를 걸치고 잠을 자고 있었다. 평소 그의 재능을 아까워하고 있던 터라 몇 날 며칠을 고민하다가 원님은 벙어리 딸을 그에게 시집 보내기로 결심했다.

택일을 하고 혼수준비를 하느라고 많은 사람들이 일을 하고 있었는데 마침 채단 끊는 사람이 가위를 잃어버리고 쩔쩔매고 있었다.

이때 벙어리 신부가 갑자기 말문이 터져 "문틀 위에 가위가 있다"고 말을 하니 사람들이 매우 신기하게 여겨 원님에게 알렸고 원님은 용꿈의 신통함을 매우 기이하게 생각했다.

신랑신부가 혼례를 올리고 살면서 아들 다섯 형제를 뒀는데 모두가 어려서부터 주위에 신동으로 소문이 났다.

이 아들 다섯이 다 같이 과거에 급제하였고 아전의 자식으로 오형제가 전부 과거에 급제한 사실은 온 나라 사람들에게 소문이 널리 퍼지면서 모두가 부러워했다.

다섯 아들 중 둘째가 유명한 둔촌(遁村) 이집(李集) 선생으로 고려 말 정몽주 등과 함께 높은 학문으로 이름을 날렸고 그의 집이 있던 고을은 그의 이름을 따서 오늘날 서울의 둔촌동이 됐다. 둔촌동에는 지금까지도 그가 살던 유적지와 그와 관련된 전설들이 전해져 내려오고 있다.

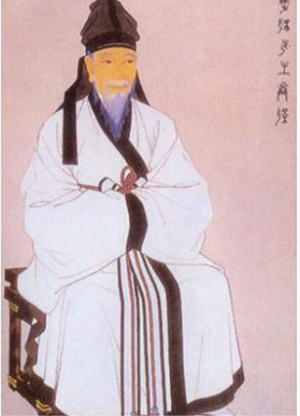

둔촌(遁村) 이집(李集, 1327년~1387년)은 고려 후기의 문신으로 초명은 원령(元齡), 자는 성노(成老), 호연, 호는 묵암자(墨岩子), 둔촌(遁村)이다. 이당(李唐)의 아들로 정몽주(鄭夢周), 이색(李穡), 이숭인(李崇仁) 등과 교유했다. 충목왕 때 과거에 급제해 해박한 지식과 고상한 지절(志節)로 이름이 높았다. 1368년(공민왕 17년) 신돈의 비행을 비판하고 장차 화가 미칠 것을 예견해 아버지를 업고 피난해 영천(永川)에서 은거했다.

1371년(공민왕 20년) 신돈이 역모로 주살 된 후 옛집인 송경(松京)의 수양산(龍首山) 아래 현화리(玄化里)에 돌아왔다. 이어 판전교시사(判典校寺事, 고려 후기 유교경전을 비롯한 여러 문적을 관장하고 종묘 및 초제의 축문을 작성하던 관서인 전교시의 으뜸벼슬)에 임명됐으나 곧 사직하고 여주 천령현(川寧縣)에서 독서와 농경으로 세월을 보냈다. 이때 시편신립(詩篇新粒)에 대한 질문서를 보내 당시의 문사(文士)들을 경탄케 했다. 이집(李集)은 1669년(현종 10년)에 건립한 광주(강동구 암사동)의 구암서원(龜岩書院)에 제향됐으며, 유고로 둔촌유고(遁村遺稿)가 있다.