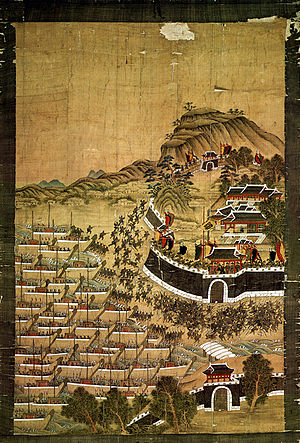

조선이라는 새로운 왕조가 설립되자마자 조선은 남쪽의 대마도를 정벌해 왜구를 토벌하고 중원의 패자 명나라, 만주의 여진 등과 치열한 외교전을 벌이는 한편 직접 군사개입을 시도하며 안전한 국경을 만들기 위해 노력한다. 이런 노력의 일환으로 고려의 지방분권적성격의 군제를 개혁해 중앙집권적인 군 체제를 만들기 위해 노력한다. 이번 시리즈를 통해 조선 초기 군사제도 개혁의지와 역동적이었던 군사 활동에 대해 약 7회에 걸쳐 알아본다.

세종이 4군 6진을 설치해 조선의 국경선을 압록강과 두만강으로 설정한 이 후 후대 왕이 지리적으로 방어가 불리한 4군을 잠시 물리는 등의 위기가 있었지만 조선은 계속해서 여진족, 명나라와 긴장과 협력을 거듭하며 국경선을 확립한다.

조선은 세종에 이어 세조 때 다시한번 여진 정벌을 시도한다. 세조는 북벌 책임자로 집현전 학자 출신의 신숙주를 임명했고 신숙주는 군대를 지휘해 모련위와 올량합 근거지를 공격해 철저히 파괴한다. 조선군의 공격으로 참수된 적의 수만 430여명에 이르고 900여호의 가옥을 파괴, 획득한 소와 말의 수가 약 1천마리였음을 짐작해보면 당시 조선군이 얼마나 철저하게 여진 부락을 파괴했는지 알 수 있다. 이는 과거 서로의 피해를 최소화하기 위해 노력했던 세종의 전략과는 그 괘를 달리하는 강경한 전략으로 세조대에 이르러 조선의 대북방 정책에 변화가 생겼음을 알 수 있다.

하지만 당시 조선군의 전투 기록은 없고 부대 배치 기록만 존재한다. 이는 조선군의 공격에 의한 일방적인 전투였기에 기록할 만한 것이 없었을 것이라고 여겨진다. 또한 그 전과가 이를 뒷받침 해준다.

이 전투에서 특이한 점은 많은 수의 여진인이 조선군에 종군해 공을 세우고 포상을 받았다는 점이다. 그 수가 무려 138명이고 이들이 지휘관급의 여진인이라는 점을 보면 실제 참여한 여진인의 수가 상당수 였음을 알 수 있다.

이는 세조의 공포와 억압 정책이 불러온 여진족의 생존을 위한 단기적 굴복의 결과물 중 하나였다. 당장의 생존을 위해 조선의 정벌을 도운 여진족들은 다음이 자신들의 차례가 될 수 있다는 것을 깨닳고 서로의 사소한 이권 다툼을 멈춘 후 조선의 정세를 살피며 연합을 도모는 동시에 명에 도움을 청한다.

이에 만주와 여진족 사이에서 조선의 영향력이 커지는 것을 볼 수 없었던 명나라가 개입해 조선에 집적적으로 여진에 개입하지 말라는 칙서를 보내는 등 조선과 명은 대립관계로 빠진다. 하지만 조선은 이에 굴복하지 않고 계속해서 여진족에 영향력을 행사했고, 대규모의 군사행동을 계획한다.

하지만 이 때 회령지역의 토호 이시애가 난을 일으켜 조선의 여진 정벌은 진행불가 상황에 빠지고 이시애의 난을 정벌하기 위해 준비한 군사력을 투입할 수 밖에 없게 됐다. 정부군과 반란군의 공방이 계속되던 중 만령전투에서 남이 장군과 그의 휘하 부대인 사자대의 활약에 힘입어 정부군은 이시애의 난을 진압한다.

한편, 세종 대 부터 조선을 괴롭혔던 이만주가 명나라를 공격하는 일이 발생했고 명나라는 조선에 원군을 요청한다. 반란군을 성공적으로 진압한 조선군은 이에 응해 바로 이만주의 거주지를 공격했고 처자와 부녀 24명 생포, 175명 사살하고 모든 가옥 전답 곡식을 불태웠다. 또한 근처에 위치했던 어유소 부대를 공격 21명 참수, 50명 사살하는 등 주의를 완전 초토화했다. 이 작전을 통해 이만주 가문은 명맥이 끊겨 조선과의 악연은 마침내 끝마침을 맺게된다. 당시의 조선군의 기동작전은 매우 휼륭해서 여진족이 전혀 대응조치를 못할만한 수준이었고, 원래 명군과의 합동적전으로 계획됐지만 단독으로 작전을 수행해 뒤늦게 도착한 명군이 조선군의 수준을 보고 감탄했다는 기록 이 전해진다.

조선의 여진 정벌은 꾸준하게 성장시킨 능력본위 군대의 무서움을 보여주는 대표적인 사례로 조선군의 저력을 보여준는 군사적 경험이었다. 하지만 세조 이 후 여진정벌은 그 동력을 상실했고 조선의 대 북방 정책이 국경분쟁을 방지하는 개념으로 변환되며 조선군의 날카로웠던 칼날은 점차 무뎌지기 시작한다. 성종대에 이르자 군역을 대신 수행하는 대입제가 등장했고, 무관들은 최전방 근무 기피하기 시작했다. 심지어 조선 최강 부대라고 여겨지는 최강부대 내금위도 수준도 하락해 문제가 제기되기도 했다.

또한, 국가재정이 악화돼 하락한 군대의 질을 상승시키기 어려웠을 뿐만 아니라 여진정벌 이 후로 시작된 200년간의 긴 평화기 속에 조선은 국방력 투자에 매우 인색한 성향을 보인다. 그리고 200년 후 임진왜란이 발발한다. <끝>

김경훈 인턴기자 admin@ggilbo.com