박숙정의 아들 5형제 때 가문 크게 융성

조선조에서는 박가흥의 아들 박석명(朴錫命)이 태종때 명신(名臣)이었다.

그는 정종, 태종과 더불어 이불을 같이 덮고 잤을 만큼 절친한 사이였으며 고려 공양왕의 아우인 왕우(王瑀)의 사위이기 때문에 조선이 개국되자 화(禍)를 피하기 위해 7년간이나 은거하다가 태종 때 좌명3등공신(佐命三等功臣)으로 평양군(平陽君)에 봉해졌다.

박석명의 손자가 세조 때 ‘이시애(李施愛)의 난(亂)’을 토평했던 박중선(朴仲善)이며 목사(牧使:정3품 수령) 박안생(朴安生)의 아들 박중림(朴仲林,?~1456)은 서기 1423년(세종 5) 식년문과(式年文科: 식년마다보던 정기과거시험)에 급제하고 세종9년에는 중시(重試: 이미 과거에 급제한 사람에게 거듭보이던 과거로 합격하면 성적에 따라 관직의 품계를 특진시켜 당상관까지 올려줌)에 급제하고, 집현전 학사(集賢殿學士)로 선임되었으며 단종원년에 공조참판(工曺參判:종2품 차관)에 올라 사은사(謝恩使:우리나라에 호의를 베풀 때 중국에 보내던 사신)로 명나라에 다녀왔고 대사헌(大司憲:백관을 규찰하던 사헌부의 종2품검찰총장)을 거쳐 이조판서(吏曹判書:정2품 장관)에 올랐다.

그는 세조가 왕위를 찬탈하자 사육신(死六臣)과 더불어 단종복위를 도모하다가 사전에 발각되어 아들 박팽년(朴彭年), 박인년(朴引年), 박기년(朴耆年), 박대년(朴大年), 박영년(朴永年) 5형제와 손자 박헌(朴憲), 박순(朴珣) 등과 함께 참화를 당했다.

1456년(세조 2)아버지와 함께 사육신과 더불어 단종복위를 도모했던 박팽년(朴彭年) 형제들은 형(刑)에 임해 아버지 박중림에게 “임금께 충성을 바치다가 어버이께 불효를 끼치었으니 애통하고 안스럽다” 하자 박중림은 태연한 말투로 웃으면서"임금을 섬김에 충성을 다하지 못하면 이것이 곧 불효가 되느니라"하고 죽임을 당하였다. 뒤에 좌찬성(左贊成: 종1품)에 추증됐다.

저명한 유학자로서 세종 때 집현전 학사로 뽑혔으며 성삼문(成三問), 하위지(河緯地)등이 그의 문하로 배출됐다.

박팽년은 1417년(태종 17)은 회덕현 흥농촌 왕대벌(현재의 대전 동구 가양동 더퍼리)에서 박중림의 아들로 태어났다.

대전시 동구 가양동에는 박팽년 유허비(遺墟碑)가 있다.

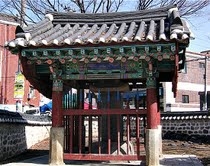

이 유허비는 1989년 3월 18일 대전광역시 문화재자료 제8호로 지정되었다. 사육신의 한 사람인 박팽년을 추모하기 위해 박팽년이 살던 집터에 세운 유허비이다. 서기 1668년(현종 9) 유림들이 그의 유허가 유실되는 것을 막기 위해 박팽년의 유허에 주춧돌을 모아 비석을 세웠다.

비문은 우암(尤庵) 송시열(宋時烈)이 짓고, 글씨는 동춘당(同春堂) 송준길(宋浚吉)이 썼다. 서기 1672년(현종 13)비각을 지어 장절정(壯節亭)이라 하였는데 한국전쟁 당시 파괴돼 16대손 박상동(朴尙東)이 중건했고 박경이 소유, 관리하고 있다. 유허는 우암사적공원 건너편 주택가에 있다.

fuck korea

fucking korea

fucker korea

fuck korea

we us of peoples of north korea attack to mr. lee, lee myung bak, rok of south korea

attack to south korea by nuclear weapon

we kill mr. lee, lee myung bak of fuck south korea president

good bye mr.lee myung bak of dictator, autocrat is killed by kim chung eun of north korea of democactic nation fuck park근혜