법무사, 수필가, 여행작가

나라시(奈良市)에서 나라현청 길 건너에 있는 나라 국립박물관 옆의 사찰 고후쿠지(興福寺)는 나라 시대인 669년 후지와라노 가마타리(藤原鎌足: 614~669) 가문의 원찰(願刹)로 지은 보리사(氏寺)를 개칭한 사찰이다. 백제에서 건너온 가마타리는 다이카 개신 때부터 38대 덴지 천황(天智: 668~671)을 도와 공을 세웠는데, 669년 그가 죽자 천황은 그에게 후지와라노아손(藤原朝臣)이라는 사성을 내렸다. ‘등나무 정자’라는 의미의 후지와라 씨는 두 사람이 등나무 정자에서 정적을 제거하기 위한 의논하던 장소를 기념하여 하사한 성씨로서 후지와라 씨는 헤이안 시대(794~1185) 170년 동안 천황보다 우월한 권력을 누렸을 뿐만 아니라 일본 역사상 가장 영향력 있는 귀족 가문이 되었다. 또, 덴지 천황은 660년 7월 백제가 나당연합군에게 패망하였을 때, 일본서기에서 “백제가 망하여 없어졌으니, 더 이상 의지할 곳이 없네(以本邦喪亂 靡依靡告).라고 기록한 사이메이 천황(齊明: 642 ~645, 655~661)의 아들이다. 3년 뒤인 663년 전함 700여 척을 백제부흥군에게 보내 나당연합군과 싸우도록 했으나, 금강하구 백강 전투에서 패하자, “주류성이 함락되고 말았구나(州流降矣). 어찌할꼬. 어찌할꼬(事无奈何). 백제의 이름 오늘로 끊어졌네(百濟之名 絶于今日). 조상의 무덤들을 모신 곳을(丘墓之所) 이제 어찌 다시 돌아갈 수 있으리(豈能復往).라고 한탄했던 천황이다.

고후쿠지는 743년 창건된 최대의 사찰인 도다이지(東大寺)보다 74년이나 일찍 창건된 당시 최대 사찰로서 대륙의 문화를 받아들여 크게 발전한 나라 시대(714~794)에 법상종(法相宗), 삼론종(三論宗), 구사종(俱舍宗), 성실종(成實宗), 화엄종(華嚴宗), 율종(律宗) 등 6개 불교 종파를 형성하여 남도육종(南都六宗)이라고 할 때, 법상종의 본산이 되었다. 훗날 도다이지가 화엄종의 본산이 되었고, 두 사찰은 모두 1998년 UNESCO 세계유산에 등록되었다. 그러나, 무로마치 8대 쇼군 요시마사(足利義政: 1449~1473)에게 후사가 없자, 1467년 교토에서 벌어진 오닌의 난(應仁の乱: 1467~1477)이 11년이나 계속되면서 교토는 불타고, 지방 영주들도 가담하여 전국적으로 확대될 때 소실되어 방치되었다가 근래에 대대적인 중창을 하고 있다.

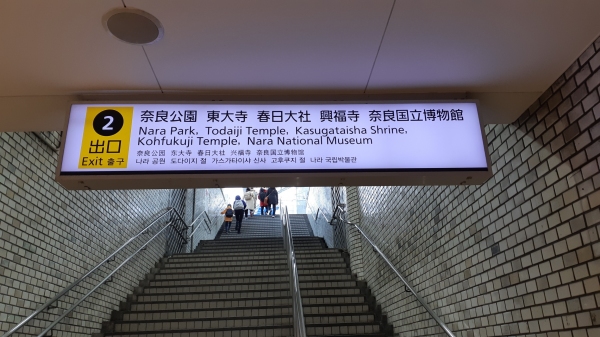

큰 도로인 현청과 나라 국립박물관 옆에 사슴 공원임을 알리는 표지판과 함께 커다란 바위에 고후쿠지라는 사찰 이름을 새긴 돌비석이 있는데, 고후쿠지는 반대쪽인 남쪽의 넓은 호수까지 골목길처럼 탁 트여있어서 어느 쪽에서든지 출입할 수 있다. 고후쿠지는 우리네 사찰처럼 입구에서 입장료를 받지 않고, 본전인 동금당(東金堂)과 성보박물관인 국보관(國寶館)의 입장료만 받고 있어서 사실 사찰과 사슴 공원이라고 하는 나라 공원과의 경계도 불분명하다.

시내 중심지에 사슴 공원이 조성된 것은 도다이지 입구 오른쪽에 있는 신사 카스가타이샤(春日大社)와 관련이 있는데, 사슴은 카스가타이샤 신사에 모셔진 신이 하늘에서 내려올 때 타고 온 신의 사자로 신성시하게 되었다. 현재 나라시의 마스코트인 사슴들은 공원 안은 물론 큰길 건너 도다이지까지 자유자재로 돌아다니는데, 곳곳에 ‘사슴 센베(전병)’라고 하는 먹이를 100엔 혹은 150엔씩 파는 가게가 많다. 이미 야성(野性)을 상실한 사슴들은 센베를 들고 있는 관람객을 보면 강아지처럼 졸졸 따라다니고, 관람객들은 센베를 들고 사슴들과 기념사진을 찍기도 한다. 로마의 고대 유적지 포로로마노나 그리스의 파르테논 신전으로 올라가는 아고라 주변에는 들개들이 즐비하지만, 개들보다 숫자가 훨씬 더 많다. 사슴공원 관리소에서는 사슴들이 혹시라도 관람객들을 들이받을까 걱정하며 사슴의 뿔을 모두 잘라내고, 곳곳에 사슴의 공격에 대한 주의사항을 일본어와 한국어도 적은 안내판을 세워두었다.

고후쿠지 경내에는 170여 개의 전각이 있는데, 가장 오래된 건물은 721년에 지은 8각원당(八角円堂)인 북원당(北円堂)으로서 일본에서 가장 큰 규모의 건물이다. 동금당은 수차 소실되었다가 1415년에 재건했는데, 약사여래를 지키는 목조 12 신장 입상이 있다. 전각들의 창건연대가 각각 다른 것은 그만큼 오래 유지되면서 번창해왔음을 말해주는데, 동금당과 오중탑(五重塔) 등 국보 26점, 중요문화재 44점, 지정문화재 3점이 있다. 국보관에서는 10대 제자상, 팔부중상, 청동 불두 등 수많은 국보급 불상 조각을 비롯하여 회화, 공예품, 고고학 자료, 서적 등 나라 시대의 뛰어난 작품들을 감상할 수 있다.

그런데, 일본의 사찰은 우리네와 달리 사찰의 중심인 금당 앞에 불탑을 세우지 않고, 금당과 나란히 세운 것이 특징이다. 호류지가 그렇고 고후쿠지도 중흥사 왼쪽에 동금당이 있고, 오른쪽에 5층 목조탑이 있다. 또, 탑을 우리처럼 3층탑이니 5층탑이라 하지 않고, 삼중탑·오중탑이라고 부른다. 무식한 필자로서는 어느 명칭이 올바른지 모르겠지만, 1426년에 재건된 50.8m 높이의 오중탑은 교토의 동사(東寺) 오중탑(54.8m)에 이어 일본에서 두 번째로 높은 목조탑이라고 한다. 또, 고후쿠지 남쪽의 호숫가에 세워진 7층 석탑은 국내에서는 경남 산청의 대원사 9층탑과 비슷한 양식으로서 다른 사찰에서는 본 적이 없다.

불탑은 중국에서 목탑→ 전탑(塼塔) → 석탑으로 발전했는데, 우리는 경주 황룡사 9층 목탑과 익산 미륵사지 동탑과 서탑 가운데에 목탑이 있었다고 기록에서 전할 뿐 비슷한 전각은 속리산 법주사 팔상전이 거의 전부다. 하지만, 일본에서는 나라의 고후쿠지, 도다이지는 물론 교토의 기요미즈테라(淸水寺) 등 사찰 대부분이 목탑이다. 수많은 전쟁을 치르면서도 노후화하거나 화재로 쉽게 사라질 목탑을 온전하게 보존해왔다는 사실이 놀랍다.

헤이안 시대(794~1192)에 미나모토노 다카쿠니(源隆國)기 지은 일본 최대의 설화집인 곤쟈쿠이야기(今昔物語集) 12권 제3화에는 고후쿠지의 창건 설화가 소개되고 있다. 즉, “이 절에서는 해마다 유마회(維摩會)가 전해오는데, 유마회는 후지와라 씨의 제삿날 행해 오는 풍습이다. 법회의 기원은 후지와라 씨가 중병에 걸렸을 때, 백약이 무효하자 백제에서 건너온 비구니 스님 법명(法明)을 초대하여 백제에도 자신과 같은 병에 걸린 사람이 있는지 물었다. 스님이 그렇다고 하자, 후지와라 씨는 그 병을 치료할 수 있는지를 물었다. 스님은 이 병은 약으로 안 되고, 의사도 치료할 수 없는 병으로서 오로지 한 가지 방법은 유마거사 상을 만들어 봉안한 뒤 유마경(維摩經)을 독송하면 나을 수 있다”고 말했다.

유마경이란 1~2세기경 인도에서 ‘깨끗한 이름(淨名) 혹은 때 묻지 않은 이름(無垢稱)’이라는 의미의 재가거사 유마힐을 주인공으로 한 경전으로서 ‘성스러운 유마힐의 설법이라는 대승경전(維摩詰所說經)’의 줄인 말인데, 불가사의해탈경(不可思議解脫經)이라고도 한다. 유마경에서는 출가(出家) 중심의 불교를 비판하면서 대승불교의 진리를 설명하는데, 후지와라 씨가 즉시 스님의 말대로 했더니, 병이 씻은 듯이 나았다. 이에 후지와라 씨는 크게 기뻐하며 백제 스님을 극진히 모셨다고 하는데, 수많은 승려 중에서 백제의 비구승 법명이 법회를 열었다는 것이 흥미롭다. 물론, 더 흥미로운 것은 후지와라 씨의 후손 이야기이다.

“백제 비구니 승려 법명의 기도로 병이 씻은 듯이 치유된 후지와라 씨는 법명 스님을 극진히 모시면서 유마회를 한해도 거르지 않고 천수를 다하고 죽었지만, 후지와라 씨가 죽자 그의 아들이 아직 어려서 유마회를 계속하지 못했다. 그런데, 아들이 자라서 아버지에 버금가는 지위에 오른 어느 날, 손이 말을 듣지 않는 병에 걸렸다. 약을 써도 차도가 없자 점쟁이한테 물으니, 유마회를 중단한 탓이라는 점괘가 나왔다. 이에 다시 유마회를 재개하려고 뛰어난 승려를 찾은 결과 신라 출신으로 당 유학승인 관지법사(觀智法師)가 천거되었다. 후지와라 씨의 아들은 관지법사를 정중히 초대하여 흥복사에서 유마회를 열게 했다”고 한다. <법무사, 수필가, 여행작가>