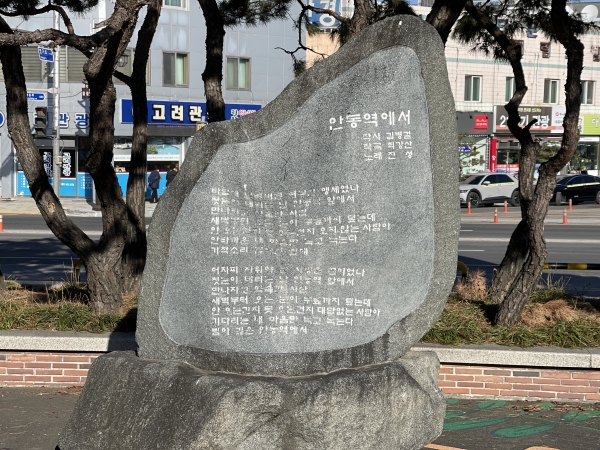

옛 안동역 광장 ‘안동역에서’ 노래비

#. 어느 학교에 교장선생님이 부임하여 자신의 시(詩)작품을 새긴 문학비를 교정에 세웠다. 임기가 끝나 후임 교장선생님이 그 문학비를 철거하였다고 한다. 학교장 재량에 의한 판단이었을지라도 전임자의 사업을 즉각 없애버린 것은 조금 성급했다 싶기는 하다. 그러나 비좁은 학교 공간에 사실 좀 생뚱맞은 문학비가 자리 잡고 있는 것도 여러 상황에 비추어 그다지 합리적이지는 않았을 것이다.

이런 비석은 대부분 돌 재질이어서 비용이 만만치 않다. 간혹 합성제재를 사용하는 기념비도 있지만 외관상 확연히 차이가 나는 까닭에 천연 석재가 주로 쓰인다. 돌은 부식이나 변형이 어렵거니와 철거후 처리방법도 마땅치 않다. 재활용이 쉽지 않고 아무 곳에나 버릴 수도 없으니 폐기물 처리지침을 따라 상당한 비용을 들여야 할 터이다. 앞으로 환경의식이 더욱 첨예해질 텐데 석재기념비 건립은 거듭 신중을 기해야 하지 않을까 싶다.

#. 문학비가 곳곳에 들어서고 있다. 1968년 신시 100주년 기념사업으로 서울 남산 도서관 옆 산책길에 ‘산유화’를 새겨 조성한 김소월 시비(詩碑)가 대중의 머릿속에 대표적으로 남아있다. 이후 전국 곳곳에 문학비, 주로 시비가 세워졌다. 걸출한 작고 문인의 업적을 현양하고 대표작을 널리 알리는 취지로 문인 연고지에 건립하는 사업은 바람직하다. 그보다 더 많은 경우, 생존 문인들의 문학비 조성은 여전히 평가가 엇갈린다. 창작활동을 계속하고 있으므로 계속 훌륭한 작품을 발표할 수 있음에도 문학비를 만드는 성급한 일도 그렇고 우리 정서상 생존인사의 현양비를 바라보는 긍정적 시각이 그리 많지 않기 때문이기도 하다. 후배, 제자들이 문학비, 시비 건립을 발의한다 하더라도 본인이 극구 사양하며 세상을 떠난 다음을 기약하려는 미덕이 필요하지 않을까. 모든 것이 성급해지는 시대에 예술인, 문인들이라도 그 완급을 조절하여 여유와 느긋함, 겸손을 솔선하는 자세가 아쉽다.

#. 문학비와 쌍벽을 이루는 조형물은 노래비인데 작사가 작곡가 그리고 부른 사람의 생존여부와 관계없이 노래에 얽힌 정서, 조성된 지역과의 연고 등으로 관심을 끈다. 근래 각 지자체와 시민단체 등에서 적극적으로 특히 가요비를 건립하여 관광문화콘텐츠로 활용하려는 의지가 강하다. 널리 알려진 목포 유달산 ‘목포의 눈물’노래비 (1969년 건립)를 비롯하여 가요의 배경이 된 고장, 가수 또는 작곡-작사가의 고향, 연고지에 속속 들어서고 있다. 특히 인지도나 특징이 상대적으로 취약한 지역을 모티브로 한 가요가 크게 인기를 끌 경우 해당 지역 명성이 급상승하는 사례는 대중문화의 영향력이라는 의미에서 주목할 만하다.

김병걸 작사, 최강산 작곡, 진성의 노래 ‘안동역에서’는 2008년에 출시된 후 2014년에 이미 노래비가 세워져 비교적 신속한 템포로 진행된 사례로 꼽힌다. 인구 16만의 중소도시, 유교전통이 강하게 지속되어 ‘정신문화의 수도’로 자부하는 안동시를 배경으로 전형적인 감성 소구, 통속 스토리임에도 친화력 있는 멜로디에 실린 노래는 평이한 만큼 호소력 있게 애창된다.

인격체가 아닌 장소, 자연과 소통하면서 대화를 걸고 추억과 사랑의 애환을 호소하며 감정이입을 시도하려는 경향은 어찌 보면 시대에 뒤쳐진 느낌이지만 그 전통은 연면하게 이어진다. 문학작품 특히 현대시에서는 이런 감상성이 크게 평가를 받지 못하지만 대중음악, 트로트 분야에서는 감각과 수용태도가 강력하다.

앞으로도 각 지역을 배경으로 대중의 감성을 어루만지는 공감과 소통의 노래, 그 노래를 기억하게 하는 노래비로 팍팍한 세상을 촉촉하게 적셔주었으면 한다. <한남대 프랑스어문학전공 명예교수 문학평론가>