우리가 알고 있는 대마도는 본섬 이외에 우니시마(海栗島), 도마리 지마(泊島), 아카지마(赤島), 나카노지마(沖ノ島), 시마야마지마(島山島) 등 5개 유인도와 102개의 무인도로 구성된 열도(列島)다. 대마도 본도의 면적은 708.65㎢로서 제주도(1949.02㎢)의 약 1/3 정도인데, 섬은 남북으로 약 82㎞, 동서로 약 18km이다. 그런데 임진왜란 이후인 1661년, 대마도의 3대 번주(藩主) 소 요시자네(宗義眞)는 선박들이 섬을 우회하여 대마도 서쪽 아소만(淺芽灣)에서 동쪽 미우라만(三浦湾)으로 이동하는 불편을 줄이기 위하여 오후나코시 운하(大船越瀬戸)를 팠다. 오후나코시 세토란 ‘큰 배가 다니는 운하’라는 뜻이다. 하지만, 왕정복고 후 1895년 일본은 러일전쟁을 앞두고 아소만에 있던 군함을 미우라만으로 신속하게 이동시키기 위하여 오후나코시세토 북쪽 약 2㎞쯤 떨어진 곳에 길이 500m, 폭 25m, 수심 3m의 새 운하를 팠다.

1904년 개통된 이 운하가 만제키 세토(万関瀬戸)인데, 이후 대마도는 본섬이 2개의 섬이 되었다고 하여 대마도 제도는 모두 109개 섬이라고도 한다.

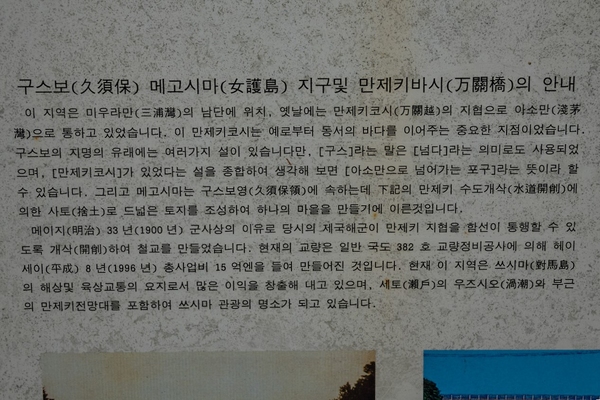

만제키 운하를 기준으로 북쪽을 상 대마도(上島), 남쪽을 하 대마도(下島)라고 하는데, 국도 382호선을 따라가다 보면 두 개의 빨간색 철제 다리가 만제키 바시(万関橋)다. 일본어를 알지 못하는 이들은 한자 표기대로 ‘만관교’라고도 하는데 길이 100m, 폭 5.5m, 높이 약 36m의 철교를 설치하여 국도로 이용하다가 1956년 운하를 폭 40m로 확장하면서 만제키 다리도 길이 210m, 폭 10m, 높이 30m의 아치형 다리로 확장했다. 만제키 바시 위아래에서 다리로 진입하기 전 길가에는 주차장과 휴게소, 전망대를 만들어서 일본인들이 자랑하는 만제키 세토의 동쪽 미우라만과 서쪽 아소만의 풍경을 감상할 수 있다. 운하의 양쪽에 두꺼운 시멘트 옹벽이 이곳이 인공 운하임을 알게 해주는데, 이곳에서 운하와 다리를 바라보면서 일본의 조선 식민지 과정을 회상하는 사람이 과연 얼마나 될는지 모르겠다.

우리는 위정자들의 철저하지 못한 외교와 국방정책으로 무수한 국란을 겪었는데, 특히 가깝고도 먼 나라 일본이 임진왜란 이후에도 악랄한 침략 야욕으로 한반도를 식민지로 삼은 것을 비난만 할 것이 아니라 우리 스스로 타산지석으로 삼아야 할 것이다. 19세기 말 러시아 제국은 겨울에도 얼지 않는 부동항(不凍港)을 찾으려고 노력했지만, 영국의 계속된 방해로 성공하지 못했다. 이때 청일전쟁에서 승리한 일본이 청으로부터 요동 반도를 할양받자, 러시아·독일·프랑스가 일본에 요동 반도를 반환하고 그 대신 배상금을 받도록 요구했다. 일본이 이에 응하자, 러시아는 삼국간섭의 대가로 청나라로부터 요동 반도의 뤼순항(旅順港)을 조차하여 해군기지로 삼았다. 이것을 본 조선 조정에서는 친일파 대신 친러파가 득세하고, 고종은 러시아 공사관으로 아관파천을 했다.

일본은 러시아에 만주에서 러시아의 주도권을 인정할 테니 한반도에서 일본의 주도권을 인정하라고 요구했지만, 러시아는 오히려 북위 39도 선을 경계로 한반도 북쪽은 러시아, 남쪽은 일본으로 하자는 분할 통치안을 역제안했다. 결국 일본은 한반도에서 독점적인 지위를 확보하기 위해 러시아와 일전을 각오하고, 1902년 러시아의 남진 정책을 막으려고 하는 영국과 비밀리에 영일동맹을 맺었다. 그리고 1904년 2월 러시아혁명으로 소용돌이에 빠진 러시아에 전쟁을 선포했다. 일본 해군은 제물포해전, 뤼순항해전, 황해해전 등에서 연승하고, 육군은 한반도에서 만주로 진격했다. 이에 러시아는 상트페테르부르크에 있는 발트함대 파견을 결정했는데, 발트함대가 대서양을 지나 수에즈 운하를 통과하려고 했으나, 운하 관리권을 가진 영국의 반대로 멀리 아프리카의 희망봉을 거쳐 인도양으로 우회하게 됐다. 그 사이에 일본 해군 제독 도고 헤이하치로(東鄕平八郞)가 지휘하는 해군은 뤼순항 앞에 대형 적치물을 침몰시켜 러시아 함대의 출입을 봉쇄하자, 발트함대는 대만에서 방향을 바꿔서 대한해협을 거쳐 블라디보스토크항으로 향했다. 일본 해군은 대한해협을 통과하는 발트함대를 공격하기 위하여 5월 대마도의 서쪽 아소만에서 대기하던 군함을 만제키 세토를 통해서 동쪽 미우라만으로 이동하여 발트함대를 앞뒤에서 공격하여 전멸시켰다. 일본은 대마도해전에서 발트함대에 승리한 5월 27일을 ’해군의 날‘로 정했다.

대마도해전에서 대패한 러시아는 결국 미국 루스벨트 대통령의 중재로 1905년 8월 미국 포츠머스 항에서 ‘러시아는 대한제국에 대한 일본의 지배권을 승인’하는 포츠머스 조약을 체결했다. 또 일본은 러시아의 블라디보스토크를 지키려고 울릉도와 독도를 자국의 영토로 편입하고, 감시소를 설치하여 오늘날까지 영유권분쟁이 되고 있다. 그해 9월 미국의 필리핀 점유를 승인하면서 한반도에서의 일본의 우월적 지위를 인정하는 태프트-카츠라 밀약을 맺음으로써 조선이 일본의 식민지가 되는 것은 시간문제가 됐다. 그해 11월 을사늑약을 맺고 조선의 외교권을 강탈하더니, 1907년 조선 군대를 해산시키고, 1910년 조선을 병탄했다. 이 순간에도 우리의 운명이 주변 강대국에 의해서 좌우되지는 않는지 의문이다.

미우라만 쪽의 오후나코시 운하(大船越瀬戸)의 시작점이던 메고시아(女護島)는 작은 어촌마을로 변했고, 오른쪽 구스보 산(久須保)이 예사롭지 않다. 복잡한 리아스식 해안인 대마도 서쪽 아소만은 특히 물고기가 많은 해역으로 소문나서 한국의 강태공들이 주말마다 줄지어 찾는 바다 낚시터이기도 한데, 한반도에서 바라보는 대마도와 대마도에서 바라보는 한반도에 대한 인식을 새롭게 해볼 필요가 있다. 과연 이곳이 제국주의 일본이 러일전쟁을 벌이고, 조선 침략의 소굴이 되었던 것을 얼마나 기억하고 있을지 모르겠다.