리튬 반응성 따라 대사 경로 차이를 세계 최초로 규명…신약 개발 플랫폼 활용 기대

KAIST는 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 리튬 반응성에 따른 성상세포(astrocyte)의 대사 차이를 최초로 규명하고, 이를 토대로 조울병의 맞춤형 치료제 개발 가능성을 제시했다고 10일 밝혔다.

‘조울병’(양극성 장애, Bipolar Disorder)은 조증과 우울증이 반복되는 뇌 질환으로, 환자마다 대표 치료제인 ‘리튬(lithium)’에 대한 반응이 크게 달라 맞춤형 치료법 개발이 절실한 상황이다.

한진주 교수 연구팀은 뇌 세포의 절반을 차지하는 성상세포에 주목하고 이 세포가 양극성 장애의 대사 조절에서 핵심적인 역할을 한다는 사실을 밝혀냈다.

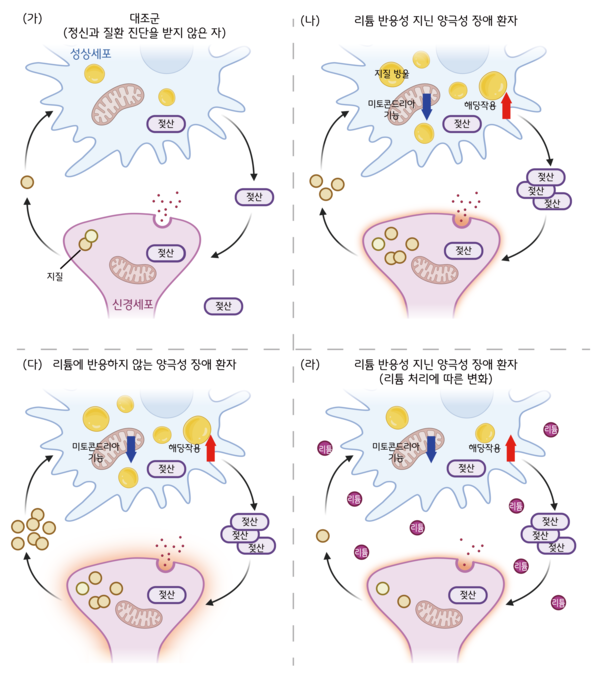

연구팀은 환자의 세포로부터 제작한 줄기세포(iPSC)를 성상세포로 분화(줄기세포가 특정 기능을 가진 세포로 성장·특화되는 과정) 시킨 뒤 관찰을 통해 리튬에 반응하는지 여부에 따라 세포의 에너지 대사 방식이 크게 달라지는 것이 확인됐다.

리튬 반응 환자의 성상세포는 리튬 처리 시 지질 방울이 감소했으나, 반응이 없는 경우 세포 안에 지질 방울이 과도하게 쌓이고, 미토콘드리아(세포의 발전소) 기능이 떨어지는 것을 확인했다. 즉 리튬 반응에 따라 세포의 에너지 공장이 제대로 작동하지 못하고, 대체 경로를 과도하게 활용하면서 부산물이 쌓이는 현상이 확인된 것이다.

한진주 교수는 “성상세포를 표적으로 한 새로운 치료제 개발이 가능해져, 기존 약물에 반응하지 못하던 환자들에게도 더 나은 치료 전략을 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 성과는 신경정신질환 분야 세계적인 학술지인 몰레큘라 사이카이트리 (Molecular Psychiatry) 온라인판에 지난달 22일자로 게재됐다.

김형중 기자 kimhj@ggilbo.com