안축이 지은 문집 '관동와주' 백성을 가엾게 여기는 맘 담아

안문개(安文凱)는 왕을 따라 귀국한 뒤에 첨의참리(僉議參理, 첨의부의 종2품 재신)가 됐고, 충숙왕 14년(1327년)에는 왕이 원나라에 있었을 때 충절을 바친 공으로 1등공신이 되었으며 순흥부원군(順興府院君)의 호를 받았다.

1330년(충혜왕 즉위년) 지공거(知貢擧, 과거 시험관)가 돼 송천봉(宋天鳳), 홍언박(洪彦博), 이달존(李達尊), 이문정(李文挺), 최재(崔宰), 정운경(鄭云敬) 등 33인과 명경(明經), 은사(恩賜) 각 2인을 급제시켰고 옥대(玉帶)를 하사받았다.

안영화(安永和)의 후손으로서 충숙왕 11년(1324년) 원(元)나라 제과(制科, 중국 천자가 직접 시험하던 과거)에 급제한 근재(謹齋) 안축(安軸)은 충혜왕(忠惠王) 때 강원도 관찰사(觀察使, 종2품 감사)를 역임했고, 순흥의 자연경관을 노래한 죽계별곡(竹溪別曲, 고려 충숙왕 때 안축(安軸)이 지은 경기체가로 전체 5장)을 지었으며, 관동와주(關東瓦注)라는 문집(文集)을 남겼다.

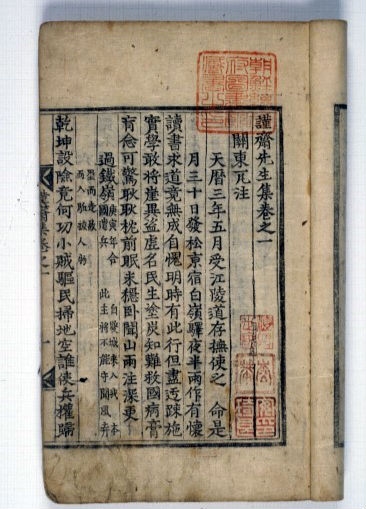

관동와주(關東瓦注),

관동지방의 명승지 금강산.국도(國島).천도(穿島) 등에

관광온 관료들의 접대에 골몰하는 백성의 참담한 모습 읊어

관동와주(關東瓦注)는 1328년 때 강릉도존무사(江陵道存撫使, 고려시대 백성의 질고와 수령의 전최(殿最)를 살피는 일을 담당한 지방관. 전최는 고려·조선시대 경외관원(京外官員)의 근무 상태를 여러 면에서 조사해 성적을 매기는 고과(考課), 또는 그렇게 하던 기준이다.

전(殿)은 근무평정 고과에서 최하등의 등급을, 최(最)는 최상등을 각각 말하는데, 주로 합칭해 고과평정의 뜻으로 사용되었다)로 그 이듬해까지 관동 명승지를 살펴보고, 그 감회를 한시(漢詩)로 읊은 기행시들이다.

관동와주가 실린 근재집(謹齋集) 함주본 권1에 실려있다.

모두 145수로 오언율시 18수, 오언고시 10수, 칠언절구 76수, 칠언율시 34수, 칠언고시 7수가 수록되어 있다. 이 시집에 실린 한시문을 보면, 목민관으로서 백성을 가엾게 여기는 마음이 잘 드러나 있다.

우선 충숙왕 15년(1328년) 5월 30일 개성을 출발해 백령역(白嶺驛)에서 잠자던 밤 큰 비가 쏟아질 때 지은 시(詩)나, 대우탄(大雨歎) 등에서 수재로 말미암아 백성들이 당하는 고통을 덜어주려 근심하는 모습과, 관동지방의 명승인 금강산·국도(國島), 천도(穿島) 등을 관광하러 줄을 잇는 관료들의 접대에 골몰하는 백성들의 참담한 모습을 그렸다.

그리고 삼탄(蔘歎), 염호(鹽戶) 등에서는 관료들의 극도에 달한 가렴주구(苛斂誅求, 가혹하게 세금을 거두고 백성을 들볶는 정치 또는 관리)의 모습들을 읊었다.

이 기행시문의 마무리로 쓴 작품이 경기체가인 관동별곡(關東別曲)이라 할 수 있다. 따라서, 관동와주의 한시들을 앎으로써, 관동별곡(關東別曲)을 좀 더 깊이있게 이해할 수 있다는 데서 문헌적 의의가 높다 하겠다.