절친 이성계와 등 돌린 사연

충절의 아이콘 서천에 잠들다

고려말 국운 스러져감에 한탄

사나이 우정보다 신념에 충실

우국충정으로 우왕 곁을 지켜

조선 개국과 함께 유배길 올라

벗 이성계의 구애도 끝내 거절

고려 망국 5년 후 의문의 죽음

‘백설이 잦아진 골에 구름이 머흐레라. 반가운 매화는 어느 곳에 피었는고. 석양에 호올로 서서 갈 곳 몰라 하노라’하는 누구나 한 번 쯤 들어본 이 고시조는 당대 최고의 문장가인 이색(李穡) 선생이 나라를 잃은 슬픔을 시로 표현한 것이다.

현 문학교과에는 해당 시조에 대해 “고려에서 조선으로 넘어가는 왕조의 교체기에 고려의 멸망을 한탄하는 선비의 우국충정이 잘 나타난 시조로, 이성계의 무리가 세력을 키우고 있을 때 고려를 지킬 우국지사들은 어디에 있는지 찾기가 어려움을 안타까워하고 탄식을 우회적으로 표현했다”며 이색 선생에 대해 당대 최고의 문장가라고 설명하고 있다.

일각에서는 중국의 천재시인 이백(李白)과도 견줄 수 있고, 반만년 한반도 역사에서 가장 뛰어난 문장가로 평하기도 한다.

◆고려의 충신, 개혁을 말하다

충숙왕(忠肅王) 15년인 1328년 5월 9일 어머니 김씨(金氏)의 고향인 경북 영해 괴시촌(槐市村)에서 태어났다.

이색 선생의 호는 목은(牧隱)으로 익재(益齋) 이제현(李齊賢)의 제자이다, 포은(圃隱) 정몽주(鄭夢周), 야은(冶隱) 길재(吉再)와 함께 려말 삼은(三隱)으로 불렸다.

이색은 어려서부터 총기가 뛰어났고 독서를 즐겼으며 아버지 이곡(李穀)의 친구이자 안향(安珦), 백이정의 학문을 계승한 익제 이제현을 찾아가 정주학(程朱學)을 배웠다. 이제현의 문하생 중에 수제자로 이름났던 그는 14세에 국자감시(國子監試)에 장원급제했고, 21세에는 원(元)나라의 국자감 생원이 되면서 본격적인 성리학을 공부했다.

하지만 3년 뒤 인 1351년 아버지가 눈을 감자 고려로 귀국했고 이듬해 본격적으로 관료생활을 시작했다. 이 때 토지제도의 개혁과 국방, 교육, 불교 등 다방면에 대한 개혁이 필요하다고 느낀 이색은 당시 왕인 공민왕에게 건의문인 ‘진시무서(陳時務書)’를 올렸다.

당시 이색이 올린 진시무서에 따르면 ‘부유한 사람은 그럴 수 있겠지만은 이 가난하고 의로운 자가 불쌍하다 했습니다. …중략… 그 법을 고치지 않고는 그 폐해를 제거할 수 없을 것이니 빌건데 갑인(甲寅)년에 마련한 안(案)을 근본으로 삼아 공문(公文) 중에 붉은 글씨로 기록된 것을 참고해 쟁탈한 자의 것은 이것으로 바로잡고, 새로 개간한 자의 땅은 이로써 측량해 새로 개간한 땅에 세금을 거두고 남사(濫賜)한 밭은 삭감한다면 국고에 들어오는 것이 늘어날 것이요, 쟁탈된 밭을 정리해 농민들을 안정시키면 민심이 매우 즐거울 것이니 민심이 즐겁고 국고의 수입이 증가되는 것이란 임금이 간절히 하고자 하는 것이니 전하께서 무엇을 꺼려하시지 않겠습니까?’며 개혁의 필요성 강조는 물론 구체적인 방법까지 올렸다.

이색은 이후에도 원나라로 유학을 갔다 오면서 유학에 의거한 삼년상 제도를 건의하고 시행토록 했는데 이것들을 추리해볼 때 이색은 개혁주의자였던 것으로 보인다.

특히 당시의 고려는 온갖 부패와 비리가 만연해 있었고 나라 안팎은 어지러웠다. 조선을 건국한 이성계도 이 시기부터 활동을 시작했다는 점을 볼 때 이색은 고려 전체에 대한 개혁이 필요했다고 생각한 것이다.

이색은 고려의 개혁 중 교육에 많은 힘을 쏟았는데 과거시험의 감독관으로 활동하면서 어진 이들을 많이 뽑았다. 또 성리학 보급에 노력했지만 1371년 모친상을 당해 관직에서 물러나게 된다. 이후 다시 관직으로 나아가 맹사성(孟思誠) 길재(吉再) 등을 선발하는 등 제 몸 아끼지 않고 관직생활을 충실히 이어갔다.

이색은 관직생활 중 적지 않은 시간을 과거시험의 감독관에 할애 하면서 어진 이들을 많이 선출했는데 윤소종(尹紹宗)과 하륜(河崙), 권근(權近), 서견(徐甄) 등이 대표적이다.

특히 성균관대사성(成均館大司成)을 맡으면서 성리학(性理學) 교육에 많은 땀을 쏟았는데 그의 이러한 노력 덕분에 문하에서는 변계량(卞季良) 등의 인물들이 고려 말 학문과 문학발전에 이바지했다.

이색은 고려 말 정치와 사상, 문학 등 여러 방면에서 많은 영향을 끼쳤는데 유학과 덕행이 뛰어나 많은 이들로부터 유종(儒宗), 혹은 대유(大儒)로 불렸다. 즉 유학의 대부로 존경받았던 것이다.

이색은 당대 명사들을 문하에 두어 고려의 문학세계를 심화시켰는데 당대 최고의 학자이자 문인들이었던 김구용(金九容)과 정도전(鄭道傳) 등이 그의 제자들이었다.

◆고려의 충신, 이성계와 맞서다

이색이 관직에 몸을 담은 기간 그는 고려를 개혁하려 했으나 국세는 크게 기울어져 갔다. 새로운 국가 탄생을 바라는 세력들이 등장하기 시작한 것이다.

1389년 그의 벗이었던 이성계(李成桂)는 위화도회군(威化島回軍)을 통해 우왕(禑王)을 폐위해 강화도로 쫓아내고 창왕(昌王)을 옹립했다. 당시 이색은 이성계와 아주 절친하게 지냈는데 이성계의 아버지가 세상을 떠났을 때 부친 비석의 비문을 이색이 써줬을 정도로 친분이 깊었다.

하지만 이색은 이성계와의 우정보다 나라의 충신이 되고자 문하시중(門下侍中)이 돼 이성계 일파를 제어하려 했으나 실패하고 만다.

이성계가 본격적으로 실권을 잡으면서 이색은 경기지역으로 유배되고 1391년 석방됐으나 이듬해 그의 제자였던 정몽주가 피살되면서 오대산(五臺山)으로 잠적하고 만다.

이후 태조(太祖)가 벗의 예로 이색을 대하며 관직으로 나오길 빌었으나 끝내 거절하고 말았다. 이색은 매번 태조의 명으로 자신을 방문하는 사자에게 “망국의 대부는 살기를 도모하지 않으며 다만 장차 유골을 고향 산천에 장사지내야 한다”고 답했다고 한다. 그러면서 ‘백설이 잦아진 골에 구름이 머흐레라. 반가운 매화는 어느 곳에 피었는고. 석양에 호올로 서서 갈 곳 몰라 하노라’ 라는 시조를 지으면서 나라가 어려운데 고려를 구할 이가 없음을 크게 한탄했다고 한다.

이같은 소식을 들은 과거의 제자 중 한 명이었던 정도전 등의 무리는 임금의 뜻을 거스르기 때문에 이색을 참형을 해야 한다고 주장했지만 태조는 그와의 우정을 생각해 반대했다. 언젠가 자신의 뜻을 알아주고 관직으로 돌아올 것이라는 태조의 믿음이 있었기 때문으로 추론된다.

하지만 이색은 조선이 건국되고 5년 후인 1396년 더위를 피하기 위해 신륵사(神勒寺)로 이동하던 중 배 안에서 갑자기 눈을 감고 만다. 이에 많은 이들은 정도전 등의 무리들이 꾸민 술책이라고 생각했지만 정확히 밝혀진 바는 없다.

태조는 그의 죽음을 듣고 바로 사신을 보내 조문하고 시호를 문정(文靖)이라 했다.

현재 묘소는 충남 서천 기산면 영모리에 위치해 있다.

글=김현호 기자 khh0303@ggilbo.com

자료=서흥석 충남역사문화연구원 선임연구원

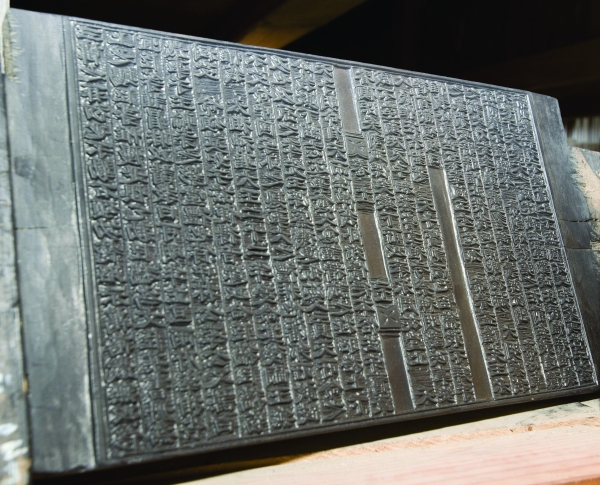

1404년에 간행된 목은집은 13년간 세상에 유포됐는데 아주 방대한 양 때문에 한 권으로 간행되지 않고 시와 문을 나눠 따로 간행되기도 한 것으로 알려졌다.

이렇게 문학적으로 가치가 높은 목은집이지만 많은 불운을 겪기도 했다.

1417년 음양참위서(陰陽讖緯書)를 금하는 율령이 내려지자 이색의 문집도 수거되기 시작했는데 목은집은 음양금기에 관련됐다기보다는 조선왕조의 세계(世系)에 관한 기록을 담고 있었기 때문에 금기서로 수거됐다. 이후 임진왜란 때 유실될 뻔 한 위기가 닥쳤으나 후손인 덕수(德洙)가 이를 살려 다시 간행했고 1686년에는 대구에서 활자본으로 간행되기도 했다.

특히 목은집이 높은 학술적 가치를 지니는 이유는 문학 작품으로서의 가치 뿐 아니라 고려말의 지식인 사회와 정치 상황을 알아보는 사료로 활용되기도 하기 때문이다.

김현호 기자 khh0303@ggilbo.com