금강유역 토성(土姓)·입향성씨(入鄕姓氏) 16)경주김씨(慶州金氏) 6

김경여(金慶餘, 1596∼1653년)는 조선 후기의 문신(文臣)이다.

본관은 경주(慶州) 김씨 계림군파(鷄林君派)로 아버지는 찬성(贊成, 의정부의 종1품)에 추증된 김광유(金光裕)이며, 어머니는 은진송씨(宋氏)로 송남수의 딸이다. 인조반정 1등공신 연안리씨 리귀(李貴, 묘소는 공주시 이인면 만수리)의 사위이며, 사계 김장생(金長生)의 문인(門人)이다.

1624년(인조 2년) 별좌(別坐, 조선때 정 종5품 잡직 무록관이나 360일을 근무하면 다른 관직으로 옮길 수 있었음)가 됐으며, 그 뒤 직장(直長, 정7품), 주부(主簿, 6품 주무관), 부여현령(縣令, 종5품 수령)을 역임했다.

1632년 세자익위사(世子翊衛司)의 익위(翊衛, 왕세자를 위해 경서를 강론하던 정5품)로 문과(文科, 대과)에 급제, 예조정랑(正郞, 정5품)을 거쳐 백관을 규찰, 탄핵하던 사헌부의 지평(持平, 정5품 검사)에 임명됐다. 이때 토목공사의 중지를 청했다가, 성균관의 직강(直講, 5품 사무관), 세자시강원의 사서(司書)와 경사(經史), 도의(道義)를 가르치던 정6품관)에 좌천되기도 했다.

이어 왕의 잘못을 간언해 바로잡던 사간원(司諫院)의 정언(正言, 정6품)을 역임했으며, 1636년 병자호란이 일어나자 독전어사(督戰御史, 전쟁을 감독하고 사기를 북돋아 주던 어사)가 돼 왕을 호종(扈從, 어가를 뒤따름), 남한산성으로 피난했다. 이듬해 화의가 이루어지자 벼슬을 그만두고, 대전 회덕으로 돌아가 생활했다.

그 뒤 여러 차례 대간(臺諫, 관료를 감찰 탄핵하는 임무를 가진 대관과 국왕을 간쟁 봉박하는 임무를 가진 간관을 합쳐 부른 말)에 임명되고, 서장관(書狀官, 사신의 기록관)으로 뽑혔으나 부임하지 않았기 때문에 금교역(金郊驛)에 유배됐다가 풀려났다. 1648년 승정원의 정3품 당상관인 승지(承旨)로 발탁됐으나 끝내 사양했다.

1649년 사간원의 정3품수장인 대사간(大司諫)이 돼 육조소(六條疏)를 올렸다.

또한 김자점(金自點)의 잘못을 탄핵하기도 했다. 1650년(효종 1년) 충청도관찰사(觀察使, 종2품 감사)가 돼 군사력 배양에 힘썼다.

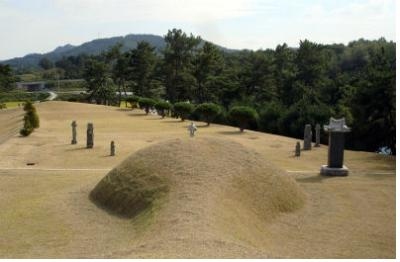

동문인 송시열(宋時烈), 송준길(宋浚吉), 김집(金集)과 교유했으며, 출처와 의리에 분명했다. 의정부의 종1품 좌찬성(左贊成)에 추증됐으며, 시호는 문정(文貞)이다. 회덕의 정절서원(靖節書院)에 봉향됐고, 저서로는 송애집(松厓集)이 있다. 송애 김경여 후손들의 묘역은 대전시 중구 금동에 있는데 김정운 등의 묘소가 있다.

<김경여(金慶餘) 비명(碑銘)-송시열 지음>

아! 송애(松崖)가 세상을 떠난 지 20여 년이 됐다. 그의 아들 김진수(金震粹)가 묘도문(墓道文)을 지어달라고 부탁했는데, 내가 스스로 유양(揄揚)을 제대로 하지 못할까 두렵게 여겨 오래도록 지을 수가 없었다. 어느 틈에 김진수가 또 죽었고 나 또한 늙고 병들었다.

하지만 끝내 지을 수 없다면 이는 죽은 친구 부자(父子)를 지하(地下)에서 저버리는 것이다. 마침내 눈물을 거두고 다음과 같이 서술한다. 김씨(金氏)의 선계(先系)는 신라왕(新羅王)에게서 나왔으며, 고려(高麗) 때에 평장사(平章事)가 된 인위(因渭)란 분이 있었는데, 이로부터 대대로 높은 벼슬하는 분이 있었다.

조선 초기에 균이란 분은 익대공(翊戴功)으로 계림 부원군(鷄林府院君)에 봉(封)해졌다. 증조(曾祖)인 사걸(士傑)은 현령(縣令, 종5품 수령)이고, 조(祖) 위(偉)는 참의(參議, 정3품 차관보)이며, 고(考) 광유(光裕)는 진사(進士)로 찬성(贊成, 종1품)에 추증(追贈)됐다. 비는 송씨(宋氏)이니 군수(郡守, 종4품 수령)를 지낸 송남수의 딸이다. 송씨(宋氏)가 일찍이 흰 학(鶴)이 방으로 날아드는 꿈을 꾸었을 때 찬성공이 기뻐하면서 말하기를, “틀림없이 특이한 아이를 얻을 것이오.” 하였는데, 공이 정말로 병신년(丙申年, 1596년 선조 29년) 12월에 태어났다.