퇴계·율곡·우암과 함께 조선 최고 지식인

극동의 뿌리가 유교라는 사실은 어느 누구도 부인할 수 없다.

극동 삼국, 그 중 특히 한반도는 유교 사상을 아주 잘 실천하고 있다. 과거 선조들이 주창하던 충과 효 등은 이 사실을 방증해주고 있고 인간관계에서 선배를 대우하고 존대하는 우리나라의 ‘예(禮)’를 보면 유교의 가장 근본적인 모습을 보여주고 있다.

사실 예라는 것은 유교가 발달하기 전부터 존재했던 것이다.

사람들의 지혜가 발달하지 못한 원시시대에 초월적인 신의 뜻을 묻고 그 뜻을 받들고자 하는 원시적인 의식(儀式)을 문자화한 것이 바로 예(禮)자이고 이를 통해 세상의 질서가 정해졌다.

이런 면에서 예를 가르치는 학문인 ‘예학(禮學)’의 중요성은 몇 번 강조해도 지나치지 않을 것이다.

충남의 위인 중 예학으로 조선 최고의 경지까지 오른 인물이 있었다.

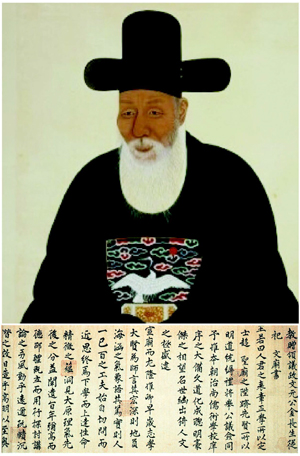

당시의 위대했던 학자들과 어깨를 나란히 하고 조선 오현(五賢) 중 한 사람으로 칭송받던 김장생(金長生)은 조선시대 산림(山林)으로 우대받은 최초의 인물이었으며, 이러한 인품과 정신은 후세의 모범이 되고 있다.

김장생의 본관은 광산(光山)으로 자는 희원(希元), 호는 사계(沙溪)이다. 1548년 한양 정릉동(貞陵洞·현 서울 중구 정동)에서 태어났다. 10세 때 어머니를 여의기는 했지만 성년이 될 때까지 비교적 평범하고 순조롭게 성장했다.

이 시기에 그의 주요한 학문적 스승은 구봉 송익필(龜峯 宋翼弼)과 율곡 이이(栗谷 李珥), 토정(土亭) 이지함 등이었다. 이 중 송익필은 서출이라는 약점 때문에 급제나 출사는 하지 못했지만 성리학, 특히 예학을 깊이 연구한 인물로 김장생의 학문에 큰 역할을 한 인물이다. 그는 또 정치적 역량도 뛰어나 서인의 숨은 실력자로 평가됐다.

김장생은 12세 때 송익필에게서 ‘사서(四書)’와 ‘근사록(近思錄)’등을 배웠으며 20세 무렵에 이이를 찾아가 스승으로 모셨고 이후 이지함을 찾아뵀다.

◆큰 탈 없던 관직생활

당대 최고의 학자들에게 공부한 김장생이었지만 여러 관직을 역임하면서 큰 특징 없이 지냈다는 점이 특징이다.

성년 이후 60세 무렵까지 김장생은 여러 관직을 지냈는데 30세 때 이조판서 이후백(李後白)의 천거로 창릉참봉(昌陵參奉)에 제수된 것을 시작으로 40세 때 순릉 참봉·평시서 봉사, 동몽교관, 42세 때 통례원 인의 등을 비롯해 호조정랑, 안성(安城)군수, 익산군수 등을 역임했다.

이 기간의 김장생의 주요 활동은 1596년 임진왜란 중 발생했던 정유재란 때 호조정랑으로 명(明)나라 군에게 군량을 조달하는 데 공로를 세웠다는 것이다. 하지만 대부분 요직은 아니었고 외직도 많았다는 사실을 볼 때, 김장생의 삶에서 관직 생활은 그리 큰 의미를 두기 어렵다고 판단된다.

이후 1613년 계축옥사(癸丑獄事) 때 동생이 관련되자 관직을 버리고 연산에 은둔하여 학문에만 전념하기 시작했다.

◆서인들의 중심이 되다

76세가 되던 1623년에는 인조반정으로 정국에 일대 변혁이 일어났다.

광해군의 대북파 정권이 드디어 무너진 것이었다. 인조반정을 주도한 것은 서인세력이었고 이들의 중심인물들은 태반이 김장생의 문인들이었다. 집권 서인세력은 윤리질서의 재건과 반금친명의리(反金親明義理)를 반정의 명분으로 삼았다.

따라서 이들은 이러한 정치적 명분을 살리고 유림의 지지를 얻고자 해 산림을 대거 등용했는데 이때 우선적으로 불려 올라간 인물이 곧 사계 김장생이었다. 당시의 산림은 예학으로 무장하고 있었고, 이러한 산림들의 중앙정계 진출은 당연히 시대사상(時代思想)에 크게 영향을 줘 17세기를 예학의 시대로 만드는데 매우 큰 영향을 미쳤다.

왕은 김장생을 위하여 특별히 사업(司業·성균관의 종4품직)이라는 직을 신설해 유생의 지도를 맡게 했고 연이어서 상의원정, 사헌부 집의를 거쳐 공조참의를 제수했으며, 별도로 강학관이라 칭해 세자교육을 하게 하는 등 중책을 맡겼다. 때때로 왕을 접견케 하기도 했다.

이때를 전후해 김장생은 인조(仁祖)에게 수차에 걸친 상소를 올려서 정치의 요체와 방책을 진달했다.

1627년 정묘호란(丁卯胡亂)이 일어나 나라가 위기에 처하게 되자 김장생은 곧 의병모집과 군량조달을 위한 양호호소사(兩湖號召使)의 중임을 맡게 된다.

양호(湖西)의 유림사회에서 김장생이 차지하는 비중이 어느 정도였는지를 감지케 하는 좋은 사례로 들 수 있는데 이때 그는 이미 80세의 노령이었지만 명(命)을 따라 곧 근경(近境)으로 나아갔다.

김장생은 곧 병사와 군량을 모집해 강화도에 보급하고, 또 전주로 나아가 세자를 돕는 등 구국과 민심수습에 남은 정력을 아끼지 않았다.

이듬해 김장생은 형조참판(종2품)에 제수됐으나 출사하지 않았다.

◆본격적인 학문의 길로

관직을 고사한 김장생은 이후 학문과 후인 양성에 매진하기 시작했다.

양란 이후 급변하는 사회의 안정을 기하고, 쇄락한 선비의 기풍을 불러일으키고자 당시 조선의 학문계와 정치계에 걸쳐 활약하면서 예학(禮學)에 입각한 국가 재건과 질서안정을 추구한 것이다.

당시 김장생은 조선 선비들이 지녀야 할 예를 가르치는 예학을 공부했는데 이 때 그에게 가르침을 받은 문인으로는 아들인 김집(金集)을 비롯해 송시열(宋時烈)·송준길(宋浚吉)·이유태(李惟泰)·강석기(姜碩期)·장유(張維)·정홍명(鄭弘溟)·최명룡(崔命龍)·김경여(金慶餘)·이후원(李厚源)·조익(趙翼)·이시직(李時稷)·윤순거(尹舜擧)·윤원거(尹元擧)·최명길(崔鳴吉)·이상형(李尙馨)·송시영(宋時榮)·송국택(宋國澤)·이덕수(李德洙)·이경직(李景稷)·임의백(任義伯) 등 당대의 비중 높은 명사들이 망라돼 있다.

조선후기 실학자였던 이규경(李圭景)은 ‘오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)’에서 김장생을 퇴계 이황의 덕(德), 반계 유형원의 경론(經論), 청음 김상헌의 절의(節義), 화담 서경덕의 천문(天文) 등과 함께 우리나라 제일의 인재라 칭송하기도 했다.

또 김장생은 ‘동방예학(東方禮學)의 종장(宗匠)’으로 불리기도 했을 정도로 높이 평가받았고, 정암 조광조(靜庵 趙光祖)의 덕치(德治), 퇴계 이황의 도학(道學), 율곡 이이의 학문(學文), 우암 송시열(尤庵 宋時烈)의 의리(義理)와 더불어 ‘예학(禮學)’으로 이른바 ‘조선조 오현(五賢)’으로 추앙받기 시작했다.

◆스승의 가르침과 후배들의 비판을 수용해 예학을 가르치다

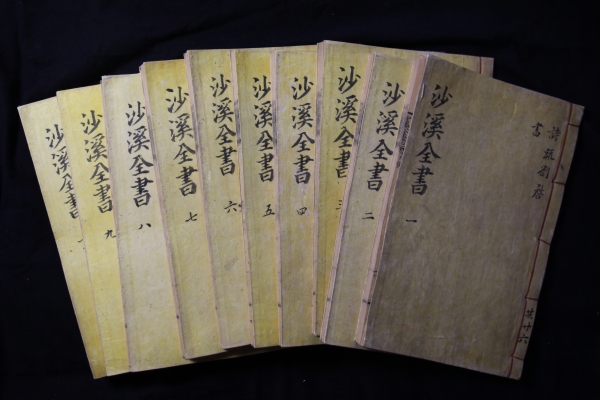

김장생은 정밀한 고증을 통해 예 시행을 뒷받침하는 본원을 정립키 위한 노력을 아끼지 않았는데 그가 저술한 ‘가례집람(家禮輯覽)’과 ‘의례문해(疑禮問解)’는 조선의 예서 가운데 학문적 여건을 구비한 초기적인 위치에 있는 것이며, 예를 학문적으로 연구하는 방향을 제시한 업적으로 평가된다.

김장생은 당시 한국의 실정에 맞게 ‘국조오례의(國朝五禮儀)’ 등 국가 전례(典禮)를 인용하고 이황·김인후·송익필·이이 등 선배 스승은 물론 후배나 동학의 예설(禮說)까지 모두 비판적으로 수용해 한국 예학의 기초를 수립했다. 또한 그는 조광조(趙光祖)의 지치주의(至治主義)정신을 계승하여 ‘소학(小學)’과 ‘가례(家禮)’를 일상생활의 의칙(儀則)으로 정립 보편화했고, 사대부들뿐만 아니라 일반 백성들도 사대부의 예제를 본받아 실행하게 됐다. 김장생은 사례(四禮) 가운데에서도 가장 어려운 상례(喪禮)와 제례(祭禮) 문제에 대해 시의(時宜)에 맞도록 예(禮)를 정립해 예의 대중화에 크게 기여하였다.

김장생은 예제(禮制)가 불변해야 한다고 여기지 않았다. 사회의 양상이 변화함에 따라 현실의 실상과 이상의 명분이 어긋나게 되므로 변혁해야 한다고 여겼다.

김장생은 가례(家禮)에 입각해 관혼상제를 준행할 것을 주장했는데, 가례 준행은 가례에 기록돼 있는 예제의 의장도수(儀章度數)를 맹목적으로 실행해야 한다는 의미가 아니라, 먼저 가례의 예제에 담긴 의리(義理)와 정문(情文)과 명분(名分)을 이해하고 준행해야 바른 실천이 된다는 의미이다. 이러한 가르침은 제자들에게 큰 귀감이 됐다.

송시열은 스승의 업적에 대해서 ‘율곡을 이어 동방도학(東方道學)의 계통을 열게 했다’고 말하고 특히 그의 예학에 대해서는 ‘율곡이 문왕의 치(治)를 이룬 것이라면 김장생은 주공의 제례를 이룬 것에 비견된다’고 평했다.

1631년 눈을 감은 김장생은 국가적으로도 그의 학문이 인정받아 숙종 43년인 1717년 문묘에 종사되는 영광을 얻게 됐다.

이 외에도 연산의 돈암서원을 비롯해 많은 서원에 배향돼 있다. 시호는 문원(文元)이다.

글=김현호 기자 khh0303@ggilbo.com

자료=서흥석 충남역사문화연구원 선임연구원