<이야기 부자 '사유담(史遊談)'> 세 자매 이야기 - 복수의 여신과 삼미신

◆복수의 여신 에리니에스(Erinyes)

크로노스(Cronus)가 아버지 우라노스(Uranus)를 죽일 때 떨어진 핏방울에서 ‘에리니에스’가 탄생했다. 죽임 당한 아버지의 피를 어머니 가이아(Gaia)가 받아서 낳은 딸들은 복수의 여신이 되었다. 친족 살해를 가장 끔찍하게 여겼다는데 생각해보면 자식도 죽인 아버지로부터 탄생했으면서 친족 살해를 끔찍하게 여겼다는 것은 모순이었다.

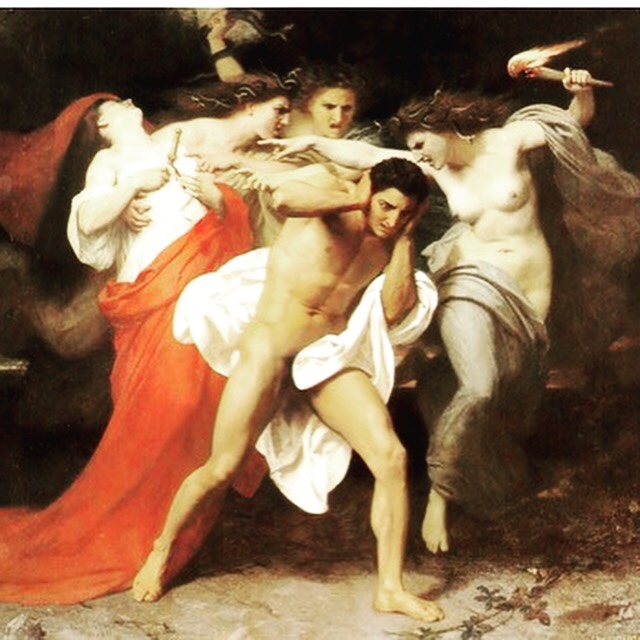

그림의 남자는 오레스테스(Orestes)다. 어머니를 죽여 복수의 여신들에게 괴롭힘을 당하고 있다. 얼마나 독하게 괴롭히는지 죽은 엄마를 들고 와서 칼이 꽂힌 채 떠메고 따라다녔고 신들은 오레스테스의 정당성을 두고 팽팽히 맞섰다. 정당한 살인이었다는 것이다. 살인이라고 다 같은 살인이 아니라고 말한거다. 아버지 아가멤논(Agamemnon)을 정부 아이기스토스(Aegisthus)와 짜고 죽였던 어머니, 클리타임네스트라(Clytemnestra)는 더러운 죄인이었으니 오레스테스가 죽인 건 정당하다고 맞섰다.

아테네(Athens)의 아레오파고스(Ariospagos) 언덕에선 이 문제로 재판이 열렸다. 에리니에스는 검사가 되고 아폴론(Apollon)은 변호사가 되었다. 재판관은 아테나(Athena)였는데 결과는 동점. 아테나 여신은 “부권은 모권보다 강하므로 아버지의 복수를 위해 어머니를 죽인 것은 타당하다”며 오레스테스에게 무죄를 선고했다. 그러자 어머니를 죽인 죄를 어떻게 지울 수 있냐며 에리니에스들은 들고 일어났고 아테네 여성가족부(?) 여론도 들끓었다. 그러자 아테나 여신은 “이번 사건을 부드럽게 받아들인다면 아테네 사람들이 나를 받들듯 당신을 모실 것”이라고 다독였다. 그 때부터 아테네 사람들은 복수의 여신들에게 자비의 여신 ‘에우메니데스’라는 별칭을 붙여줬다. 이름을 바꿔주니 기분이 좋아진 복수의 여신들은 어쩔 수 없이 살인에 대한 이해의 폭을 열어두었다.

그리하여 장장 5대에 걸쳐 내려오던 아가멤논가의 저주가 비로소 풀리게 되었고 오레스테스를 두고 싸우던 신들 사이에도 극적인 화해가 성사됐다.

오레스테스 가문의 비극은 대물림처럼 이어졌다. 어쩌면 우린 이렇게 조상과 닮은 인생을 살고 있나보다. 그래서 피는 물보다 진하다고 했겠지?

마음이 바쁘다. 그리스 백편 금방일 줄 알았더니 원전비교하며 써내느라 하루 한 개 쓰기도 버겁다. 이름들은 왜 그리 길고 정신없는지 항상 고민 속에 살아간다. 읽을 것 많은 시대에 어떻게 기억 안에 쏙 넣어 줄 것인지, 어떻게 하면 재미있게 전달할 것인지를 고심하며 글을 지웠다 적었다 하고 있다. 그러나 좋은 것은 부지런해졌다는 것이다. 따분할 정신도 없다. 얼마나 틈틈이 알뜰하게 시간을 쓰는지 태어나서 처음으로 성실한 사람이 됐다.

◆아름다운 삼미신(三美神)

두 번째 이야기는 삼미신이다. 삼미신은 솔직히 대단한 내용이 있을 줄 알고 제일 뒤에 배치했다. 그러나 생각보다 썰렁했다. 아글라이아(Aglaia), 에우프로쉬네(Euphrosyne), 탈리아(Thalia)는 제우스(Zeus)와 대양의 신 오케아노스(Oceanus)의 딸 에우리노메(Eurynome) 사이에서 태어났다. 이들은 각각 유쾌함과 환희, 아름다움과 광휘, 풍요와 축제를 상징한다. 그런데 상징이란 것은 시대마다 다르다. 때론 ‘정숙, 순결, 사랑’ 또는 ‘쾌락, 매력, 우아함’을 표현한단다. 하긴 아름다움을 느끼는 것이 다양해서 세 가지만 압축하기는 힘들었을 것이다.

사진은 루브르(Le Louvre) 박물관의 조각이다. 삼미신을 그리거나 조각한 큰 이유는 아마도 맘껏 그릴 수 있는 누드였기 때문일 것이다. 가장 아름답다는 세여신의 뒤태, 앞태가 적나라하게 보여 지면서 각각 인물마다 다른 성격의 표정으로 서 있어야하니 작가에겐 그림 실력 자랑인 동시에 보는 이에게는 허가된 누드였다고 보는 게 맞겠다.

나는 개인적으로 삼미신이 대놓고 들어낸 뒤태가 좋다. 신기하게도 시대마다 반복돼 나타난다. 화산재에 감춰진 폼페이(Pompeii) 벽화에도 나타난다. 많은 삼미신들이 있지만 내가 뽑는 걸작은 보티첼리의 뒤태다. 하늘거리는 날개옷에 드러나는 우윳빛 피부는 환상적이다. 실제 그림은 이탈리아 피렌체 우피치 미술관에 있는데 처음 보는 순간 숨이 멎는 줄 알았다. 거의 벽 전체만한 풀 사이즈 그림에 사람 키와 비슷한 삼미신은 중앙의 아프로디테를 제치고 주인공이 됐다. 나중에 안 사실이지만 내가 그렇게 감동 받았던 것은 우피치 미술관에서 유일하게 아는 그림이었기 때문이다. 생판 처음 보는 그림들 속에 처음으로 아는 게 큼지막하게 나와서 감동한 듯 착각에 빠졌다는 게 미술 하는 친구님의 설명이었다. 하긴 우피치를 통틀어 아는 그림이라곤 비너스의 탄생과 프리마베라 뿐이었다. 어찌됐든 그림보고 놀라기로는 첫 작품이었다.

루벤스(Rubens)의 육덕지고 질펀한 엉덩이의 삼미신도 있고, 라파엘로 산치오(Raffaello Sanzio)의 세련된 뒤태도 인상적이다. 그리고 크라흐나(Lucas Cranach)의 뭔가 딱딱한 삼미신도 있다. 그리고 또 하나, 가까운 서울 정동 길 정동 교회 앞 삼거리에 서있는 배현경 작가의 여신도 삼미신이다. 어디에도 뒤지지 않는 작품이다.

글·사진=김기옥 님(협동조합 사유담(史遊談))

정리=이준섭 기자 ljs@ggilbo.com