그리스 요리의 모든 것을 파헤치다 2편

그리스에선 예술가 반열에 요리사가 들어간다. 갓 따서 만들어 시간도, 정성도 들이지 않을 것 같은 요리를 그리스 요리라 생각했다면 그건 오해다. 그랬다면 요리사가 예술가가 될 순 없었을 것이다. 오늘은 시간을 들여 만드는 요리가 주인공이다.

◆그리스 밥, 피타브레드

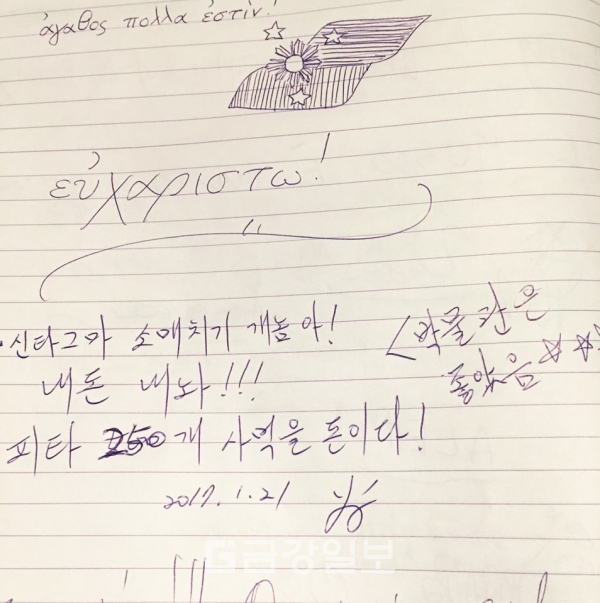

그리스 국립고고학 박물관에 갔다가 우연히 방명록을 봤다. 볼펜을 두고 서둘러 나서는 글쓴이의 뒷모습도 나는 보았다. 가만 보니 한글이다.

아무래도 한국 대학생이 소매치기를 당한 모양인지 거의 울며 글을 남겼다. 피타 250개에 해당하는 돈을 잃어버렸다는데 가장 적게 잡아도 125만 원이다. 전 재산이었을 텐데 글속에 분노가 폭풍 같다. 그래도 박물관은 좋다며 별까지 달아줬다. 이만큼 아테네박물관이 좋기는 좋다.

따라 나가 밥이라도 사줄 것을. 얼마나 속이 아프고 여행이 힘들었을까. 출국은 잘했나. 지금쯤은 한국 어디에서 지내고 있니? 신타그마 광장은 ‘헌법’이라는 뜻이다. 법대로 좀 살 것이지 왜 우리 학생 돈을 훔쳤을까?

피타는 1차 발효만해서 구워내는 일종의 빵이었다. 인도 음식에 익숙하다면 난이라고 생각하면 쉽다. 피타는 공갈호빵처럼 부풀어 올랐다가 가라앉아서 주머니처럼 공간이 생기는 빵이었다. 그리스에서 고기를 시키면 자연스레 감자와 딸려 나오는 빵이었다. 우리나라로 치면 밥의 역할 또는 라이스 페이퍼와 같았다.

구운 듯 그릴자국이 남아있는 피타를 네 조각으로 잘라 내주면 그 안에 야채와 고기를 넣고 짜지키 소스를 잔뜩 넣어주면 기막힌 한 끼 식사가 된다.

그리스에 가면 우리나라 떡볶이만큼 자주 볼 수 있는 음식이다. 주머니 가난한 배낭족들에겐 이만한 호사가 없다고 보면 된다. 나는 다 늙어 그리스에 간 탓에 거리 요리보다는 타베르나를 이용해 고마운 식량은 아니었다. 매일 먹던 피타가격으로 표현한 대학생의 마음이 더욱 절절히 느껴지는 순간이었다.

◆수블라키

작은 꼬챙이라는 재미있는 이름의 요리는 꼬챙이에 고기와 야채를 끼워서 구워내는 요리였다. 양고기, 소고기, 돼지고기, 닭고기까지 끼울 수 있는 것은 다 끼워서 구워준다. 기본 양념 없이 소금과 후추로 밑간하고 주문과 함께 조리되는 수블라키는 그리스에 가면 자주 시켜지는 요리였다. 나는 소고기 수블라키의 신봉자다. 소고기가 비싼 나라에서 왔는지라 소고기만 시켜먹었냐고 묻는다면 맞다. 유독 소와 돼지의 몸값이 다른 한반도였다. 외국은 신기하게도 고기들은 비슷한 몸값을 가지고 있었다. 분량의 차이로 가격이 결정 되는 거지 고기 종류로 가격이 심하게 차이나진 않는다는 말이다.

소소하게 구워진 고기에 메인은 사실 고기가 아니다. 한국보다 촘촘하고 거대한 가지의 맛이다. 고기랑 구워졌으면 쪼그라들거나 불타버렸을 것 같은데 고기만큼의 기찬 맛을 간직하고 상위에 배달된다. 고기먼저 굽고 야채를 꽂는 거라면 이런 균일한 컬러의 외관은 유지하기 어려울 것 같았다. 그럼 어떻게 구워서 파프리카도, 양파도 살강한 제 몸을 유지하고 고기와 함께 꼬치에 끼워있는 것일까?

내 어느날은 주방을 한번 들어서고 싶었으나 그렇게 할 용기는 없었다. 보통은 터키의 케밥처럼 커다란 쇠꼬챙이에 여러 부위 고기를 끼워 돌려구워서 세로로 잘라서 내주는 돌레르 케밥의 고급화된 개인 꼬치였다.

말이 나온 김에 터키의 돌레르케밥도 야채와 함께 고기를 잘라서 밀빵에 넣어서 판매한다. 여지껏 설명한 그리스 요리와 다르지 않다. 그리스는 돌레르케밥이라 하지 않고 기로스라고 부른다. 사실 기로스도 ‘돌리다’라는 뜻에서 왔으니 이름은 다르고 음식은 같다.

그리스는 터키에 긴 시간 식민 지배를 받았다. 지금도 두 나라는 으르렁거린다. 우리와 일본 사이에 비하면 한일관계는 친한 편이었다. 그렇게 이를 갈아도 터키 요리와 그리스 요리는 많이 닮았다. 그래도 결코 인정하지 않는 것은 그리스의 마지막 자존심이다. 밀빵과 야채 그리고 고기 한 꼬치면 행복했던 그리스가 막 보고 싶다.

글·사진=김기옥 님(협동조합 사유담(史遊談))

정리=이준섭 기자 ljs@ggilbo.com