대형 공연장에 비해 자리도 불편하고 무대도 작은 소극장을 찾는 사람들이 있다. 사정이 허락한다면 화려한 무대, 뛰어난 기술 등을 갖춘 대작을 보고 싶어할 것 같은데 말이다. 소극장을 찾는 이들은 하나같이 그곳에서 느끼는 매력이 다르다고 말한다. 배우 가까이서 눈을 맞추며 함께 호흡하고 소박한 무대를 지켜보면서 보다 쉽게 마음으로 공감할 수 있는 공연은 소극장만이 가진 무기라고. 금강일보는 2024년 연중기획 ‘이제는 소극장이다’를 통해 지역 소극장의 생생한 현장 이야기를 기록으로 남기고자 한다.

1989년 극단 금강 창단으로 첫발

동인제로 운영하다 재정난 겪고

2001년 떼아뜨르 고도로 새출발

관객과 호흡할 수 있는 공간 창조

◆잔뼈 굵은 연극인

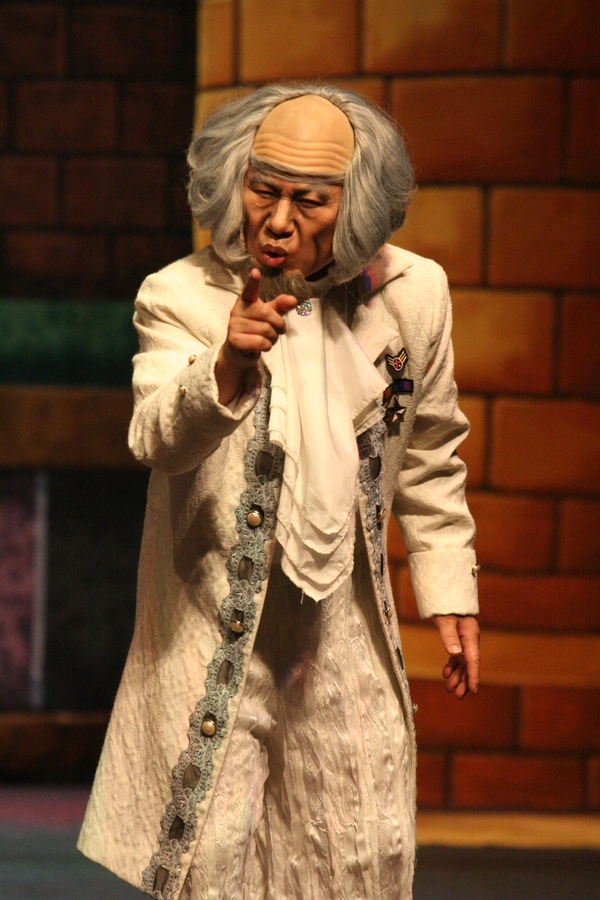

연극 ‘결혼’으로 데뷔한 21살 청년이 어느덧 환갑을 넘겨 이젠 중견배우가 됐다. 43년 동안 1년도 공백 없이 연극과 영화 드라마를 쉼 없이 오갔다. 그동안 활약한 작품만 140여 편. 연기뿐 아니라 연출이나 기획에도 일가견 있는 그는 우리 삶 속에 스며든 천상 배우다. 영화 ‘박하사탕’, ‘변호인’ 등을 유심히 보고 있으면 곳곳에 배우이자 연출가 권영국의 모습을 만날 수 있다. 지금은 어엿한 극단 대표로 기획과 연출을 통해 1년도 쉬지 않고 작품을 올릴 정도로 무대를 향한 열정은 남다르다.

“지역 젊은 연극인들끼리 우리만의 색을 담은 연극을 해보자 마음먹고 1989년 극단 금강을 창단했어요. 5인 동인제로 시작했다 재정적 문제로 저 혼자 10년을 운영하다 서울로 올라갔죠. 그러다 2001년 떼아뜨르 고도를 만들었어요. 창단 공연으로 올린 작품은 사무엘 베켄트의 희곡 ‘고도를 기다리며’ 였어요. 연극의 진정성을 사랑함과 동시에 탁월하고 위대한 연극 만들기를 목표로 그때부터 치열하게 달렸습니다.”

◆소극장 고도 탄생기

오로지 탁월하고 위대한 연극을 만들겠다는 일념 하나로 권 대표는 극단 떼아뜨르 고도만의 이야기를 충실히 무대에 풀어내는 데 집중했다. 여기저기 무대를 옮기다 보니 극단 이야기를 맘껏 펼칠 수 있는 소극장이 하나 있으면 좋겠다 싶었단다. 그간의 노력을 보상이라도 하듯 소극장 고도는 선물처럼 탄생했다.

“2009년 제27회 전국연극제에서 소외된 여성들의 자아 찾기를 주제로 한 ‘소풍가다 잠들다’로 대통령상, 연기상, 무대예술상 등을 수상했어요. 배우들 연기 앙상블이 좋다는 호평을 받았죠. 이 작품을 계기로 소극장 고도가 본격적으로 출발했다고 봐도 됩니다. 무엇보다 아까 말한 작품 ‘고도를 기다리며’는 특별해요. 고도는 두 남자가 기다리는 무언가의 이름입니다. 아마 둘은 희망을 기다리지 않았나 싶어요. 그래서 소극장 이름을 관계된 모든 사람들이 소망하는 모든 것을 이룰 수 있는 공간이 되길 바라는 마음에서 고도로 정했습니다. 100석 규모의 객석과 넓은 무대, 차갑고 딱딱한 디지털 조명보다 따뜻한 분위기의 아날로그 조명이 자랑이죠. 객석과 무대 거리가 가까워 배우들의 땀방울까지 관찰할 수 있고 시민과 함께 호흡할 수 있는 공간입니다.”

요즘 예술계 지원사업 의존 아쉬워

발로 뛰어다니며 스폰서 모집하고

땀 흘려 무대 만드는 열정 보여야

관객들 마음 움직일 수 있다 믿어

◆치열한 극(劇)의 공간

빠르게 변하는 사회. 권 대표에겐 지친 관객들이 연극만이 줄 수 있는 인간 내음새를 언젠가 다시 찾을 것이란 믿음으로 버틴다. 그래서 늘 바로 무대에 올라도 손색없을 정도로 만반의 준비를 하고 있다. 그러나 가끔은 예술인들의 열정이 아쉬울 때도 있다. 권 대표는 그럴때 마다 중견배우로서 따끔한 쓴소리를 건네길 주저하지 않는다. 연극이야말로 혼과 혼이 부딪쳐 탄생하는 치열한 예술인데 안일주의에 빠져 창의성 없는 작품을 만들어내고 영혼 없는 연기를 선보인다면 관객이 외면하고 말 것이라는 걱정에서다.

“요즘은 지원사업 제도의 덫에 걸린 느낌이 커요. 지원사업 제도가 없었을 땐 어떻게든 뛰어다니며 스폰서 모집하고 본인 주머니 탈탈 털어 어렵게 무대에 올랐습니다. 그러나 요즘은 여러 단체가 지원을 받다 보니 어차피 받을 돈이라고 생각해서 편하게만 가는 경향이 있어요. 이 상태로는 창의적인 작품이 나올 수 없습니다. 연극의 한자 ‘극(劇)’은 호랑이와 멧돼지가 칼 들고 싸우는 걸 형상화했어요. 극적이라는 표현도 여기서 나왔죠. 혼과 혼이 부딪치는 연극을 하면서 영혼 없는 연기를 하는 건 본인을 갉아 먹는 거예요. 모두가 각성해서 탁월하고 위대한 작품을 만들 때 관객들에게 우리를 보러 와달라고 자신있게 말할 수 있지 않겠습니까?”

글·사진=김고운 기자 kgw@ggilbo.com