공권력 묵인 구타·강제노역 일상

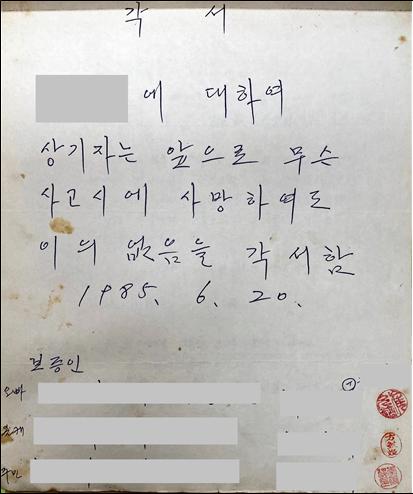

사망해도 이의 못 달게 각서 받고

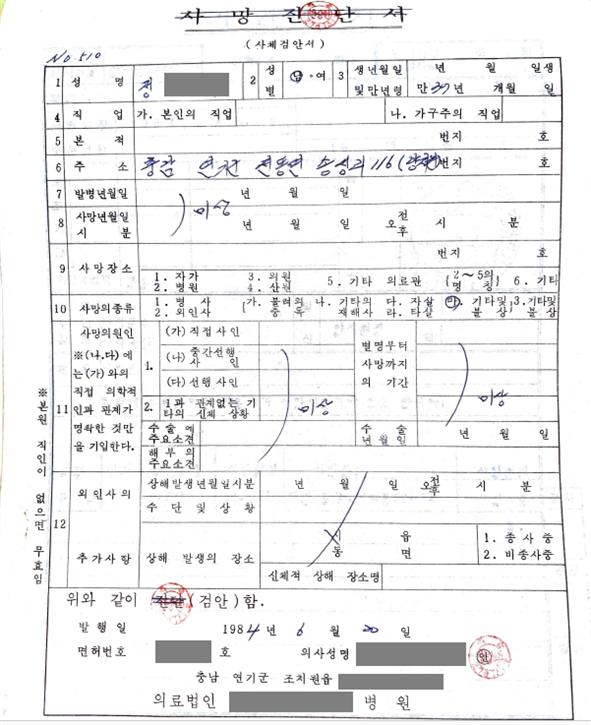

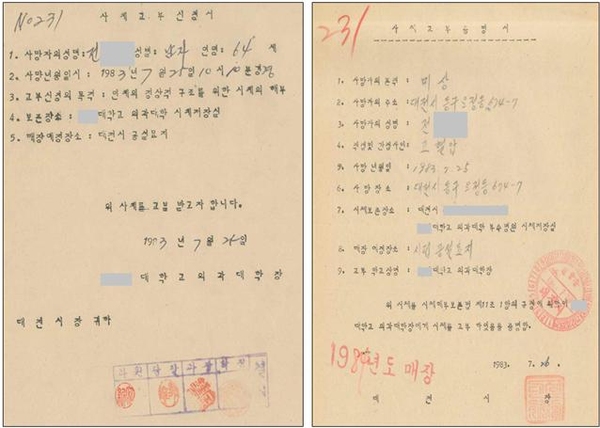

사망자 시신은 해부 실습용 교부

1987년 부산에서 형제복지원 문제가 처음 폭로되자 당시 야당인 신민당은 전국 복지원에 대한 실태조사에 나섰다. 신민당 조사 대상엔 대전 성지원, 충남 양지원을 운영하는 사회복지법인 천성원이 있었다. 이곳에서도 인권은 없었지만 실태조사까지 나아가지 못했다. 1987년 2월 실태 파악을 위해 대전 성지원을 찾은 신민당 의원들이 원장과 그의 호위대 격인 원생들에게 집단 폭행을 당하는 수모를 겪으면서다. 그후 37년 만에 드러난 진실은 추악했다. 이곳은 끔찍한 고통 속에 희망이 사라진 지옥이었다.

◆어느 수용자의 잃어버린 23년

이영철(가명·66) 씨는 23년의 삶을 수용시설에서 보냈다. 대구 태생의 이 씨는 초등학교 6학년 때 아버지가 돌아가시자 중학교를 다니기보단 돈을 버는 게 좋겠다고 생각해 집을 나와 상경했다. 경찰서 구내식당 설거지부터 중국집 배달, 양산 공장 생산직 등 닥치는 대로 일을 하며 살았다. 그러다 15세 때인 1973년 가을 즈음, 대구역 대합실에 앉아있다가 자신들을 따라오라는 대구시청 직원의 말에 그는 탑차에 실려 대구시립희망원에 입소했다. 길고 긴 23년의 시작이었다.

이 씨는 서울시립아동상담소와 서울시립갱생원을 거쳐 1982년부터는 대전 성지원과 충남 양지원에서 생활했다. 그중 1983년 그가 옮겨진 천성원은 가장 오랜 시간을 살았던 곳이다. 이곳에서 그의 일상은 비참함의 연속이었다. 오전 7시부터 오후 7시까지 톱질, 곡갱이질, 땅 고르기 등 건설 공사가 일상이었다. 산비탈 밑에서 일하다 흙이 무너져 내려 사람들이 매장당해 죽는 일도 있었단다. 이렇게 시설에서 죽은 사람만 족히 헤아려도 100명 가까이 된다는 게 이 씨의 기억이다. 특히 누군가 죽으면 시설에선 입소자들을 시켜 인근 개미고개 공동묘지에 매장을 했다. 관도 안 쓰고 마대에 대충 말아 매장하니 여름에 비가 많이 오기라도 하면 시체가 드러나 개들이 뼈를 물고 돌아다니는 탓에 동네 사람들의 항의도 대단했다. 도망은 꿈도 꾸지 못한다. 행여 도망을 치다 붙잡히면 일명 ‘골인소대’로 가야 하는데 그곳에 가면 망루에서 뛰어내리기, 한강철교, 원산폭격 등의 가혹행위를 겪게 된다. 밖에서 본 천성원은 평화롭지만 그 안은 지옥이었다. 그곳을 탈출한 건 1998년에서였다. 같은 입소자 중 한 명이 탈출에 성공해 고발을 한 덕분이었다. 그때 그의 손엔 단돈 70만 원이 전부였고, 오갈 데 없던 이 씨는 서울역에서 노숙 생활을 해야만 했다. 잃어버린 삶의 대가치곤 너무 처절했다.

◆“그곳에 정의는 없었다”

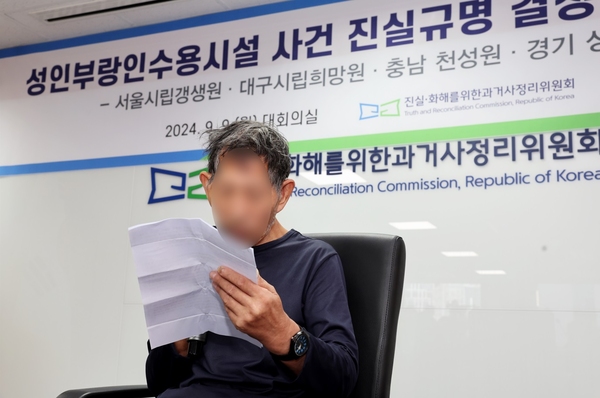

진실·화해를위한과거사정리위원회가 수십 년간 은폐돼온 부랑인수용 시설의 인권침해 실상을 공개했다. 진실규명 대상은 1987년 인권침해 실상이 폭로되며 검찰 수사가 이뤄진 형제복지원과 달리 공적 조사가 없었던 천성원과 서울시립갱생원, 대구시립희망원, 경기 성혜원 등 4곳이다. 진실화해위는 조사를 통해 성인 부랑인 수용시설 인권침해 사건 수용자 13명에 대해 진실규명을 결정했다.

진실화해위 조사 결과 이들 수용시설은 모두 1975년 내무부훈령 제410호, 1981년 구걸행위자보호대책, 1987년 보건사회부훈령 제523호 등 형제복지원과 동일한 정부 정책에 의해 운영됐다. 시설에서는 수용자 폭행, 노역 강제 동원, 가혹행위 등 중대한 인권침해가 빈번하게 벌어졌는데 피해자만 수천 명에 달한다.

진실화해위는 형제복지원 조사 과정에서 확인하지 못한 국가의 부랑인 단속 정책과 시설 운영 지원 전반에 대한 책임을 이번 조사에서 밝혀냈다. 천성원 조사에서 진실화해위는 1982년부터 1991년까지 충남도청, 충남도경, 대전시, 연기군 등과 주고받은 공문서와 수용자 신상기록카드 등 3만여 쪽을 입수했다. 그 덕분에 시설 인권 침해에 대한 국가 책임을 따져 물을 수 있었다는 게 진실화해위의 설명이다. 진실규명 신청에는 천성원 피해자 2명 등 전체 13명이 참여했는데 조사를 받은 참고인 6명도 역시 천성원 피해자였다.

◆제2의 형제복지원…참혹한 실상

진실화해위 조사에 따르면 천성원에선 시설 수용 과정에서 발생하는 사망 등 각종 사고에 대해 연고자가 어떤 이의제기도 하지 않겠다는 각서를 받았다. 이와 함께 수용자 신상자료 서류에는 연고지 이송을 적어놓고 실제로는 시설끼리 수용자를 돌려막기한 점도 드러났다. 성지원 수용자였던 이 모 씨는 “시설 필요에 따라 수용자들을 이송시켰고, 탈주했다가 다시 잡히면 낯선 지역으로 옮기는 사례가 많았다”고 증언했는데 진실화해위는 이를 타 시설 노동력 동원과 규칙 위반자 처벌, 인원 충원을 위한 목적으로 보고 있다.

무엇보다 이곳에선 신입 수용자에 대한 교육 방식이 삼청교육대와 비슷할 정도로 가혹했다. 입소자는 필수적으로 신입소대에서 원산폭격, 모래주머니 매달고 뜀뛰기, 기어서 철조망 통과 등의 특수교육을 받았다. 이런 형태의 운영은 구타와 가혹행위로 이어져 형사 처벌된 사건도 많았는데 상당수가 폭행치사 사건이었다는 게 진실화해위 조사 결과다. 실제 1984년 충남 양지원에 수용됐던 정 모 씨는 중대장 등에게 구타를 당하고 사망했으나 경찰과 검찰 수사에서 가해자는 전치 1주 상해 혐의로만 기소돼 최종 집행유예 판결을 받기도 했다.

여기서 끝이 아니다. 천성원은 사망자 시신을 대학병원에 해부실습용으로 교부하기도 했다. 부랑인 시설에서 사망한 이의 시신이 해부실습용으로 쓰였다는 주장은 그간 오랫동안 제기됐지만 대전 성지원에서 실제로 확인됐다. 진실화해위는 성지원이 1982년부터 1986년 모 대학 의과대학에 113구에 달하는 시신을 넘긴 사실을 밝혔다. 당시 해당 의대에서 인수받은 해부용 주검은 117구였는데 성지원이 교부한 시신이 전체의 97%다. 이와 함께 천성원에서는 아이를 낳으면 입양을 위해 친권 포기를 강요한 정황도 드러났다. 부모와 자녀 간의 인연을 강제로 끊는 천륜까지 자행한 것이다.

◆지연된 정의

천성원은 그후로도 문닫지 않았다. 그리고 여전히 살아있다. 지금 천성원은 종합병원과 장애인학교를 운영하며 거대한 법인으로 성장했다. 형제복지원 사례에서 보듯 시설을 만들어 운영한 책임자에게 오늘날의 잣대로 형사 처벌을 가하고 피해자에 대한 사과와 보상을 관철하는 건 쉽지 않다. 그러나 국가는 다르다. 이제 국가가 최소한의 도리에 나설 때다. 진실화해위는 조사를 통해 국가가 사회 정화를 명목을 내세워 수시로 경찰·공무원 합동 단속반에 의한 불법적 단속과 강제 수용을 지속했고, 민간 법인에 해당 시설들의 운영을 위탁하면서 감금·폭행·강제노역 등 여러 심각한 인권침해를 야기했는데도 방치한 점을 규명했다. 늦게라도 피해자에 대한 공식 사과와 실질적 피해 회복 조치, 시설 수용 인권침해 재발 방지책을 비롯한 피해자 지원책 마련에 나서야 할 이유가 여기에 있다. 진실화해위 관계자는 “국가는 이후 추가로 확인되는 피해자 조사 활동을 제도화하고 개별 구제신청 없이도 적절한 보상과 재활 서비스를 받을 수 있도록 대책을 세워야 한다”고 권고했다.

이준섭 기자 ljs@ggilbo.com