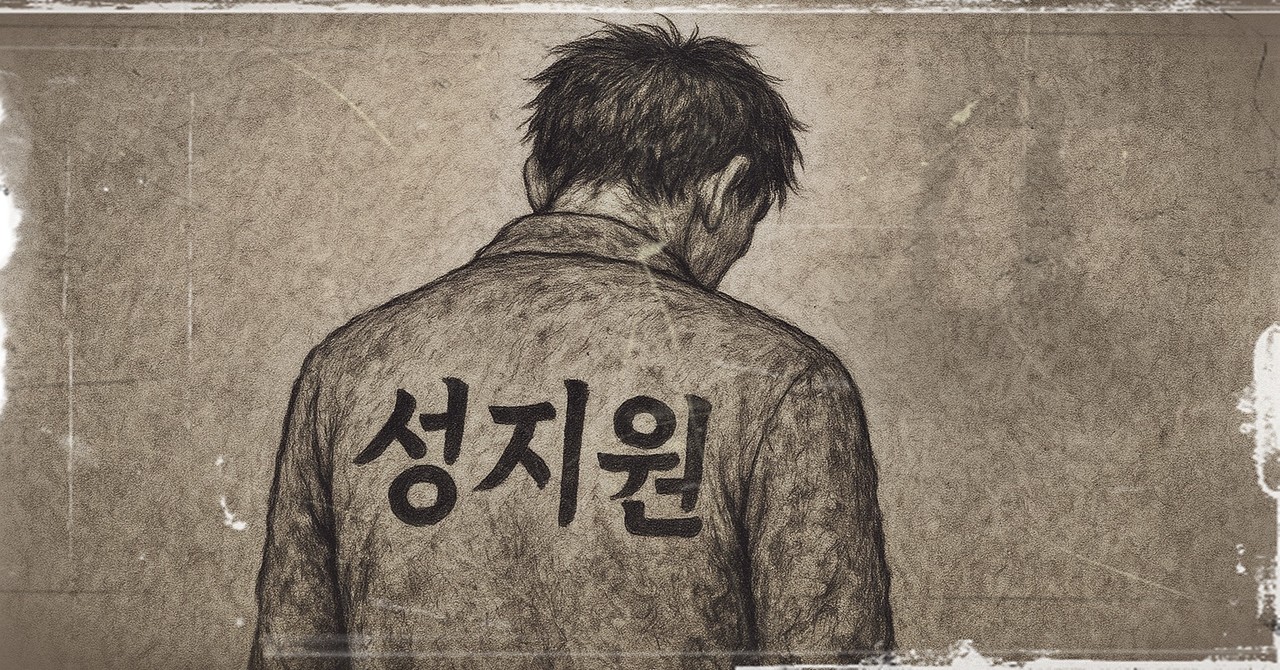

[1984년 대전 성지원의 여름]

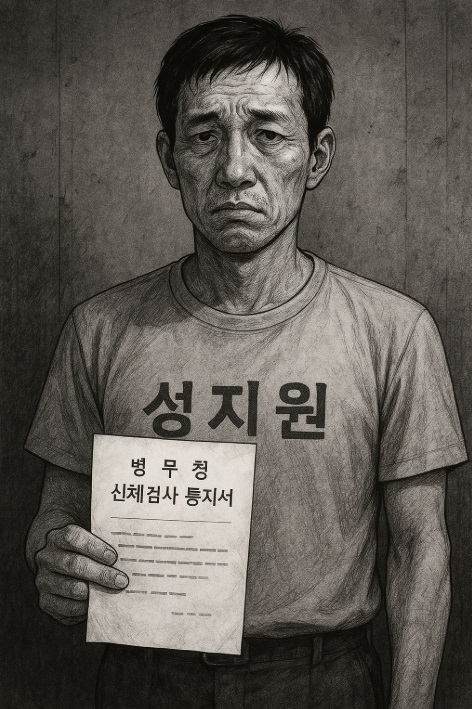

병무청 신체 검사 통지서 들고 대전에 왔다가 수용

아침의 공포-낮의 구타-밤의 노동 반복되는 하루

거듭되는 폭력 아물 틈조차 없던 육체·정신적 고통

지옥 같은 경험 … 일상화된 인권유린 참상의 기억

기록이 말하지 못한 몸의 증언 끝나지 않은 이야기

<속보>=나는 그날을 아직도 몸으로 기억한다. 1984년 9월 병무청 신체검사 통지서를 손에 쥔 채 대전에 친구를 잠깐 보러 내려왔다. 친구가 파출소에 얽힌 일을 수습하러 잠시 면회를 갔고 거기서 모든 게 뒤틀렸다. 신분증을 보여 달라던 경찰관의 요구에 “분실했다”고 답하자 의자에 수갑을 채웠다. 잠시 뒤 회색 탑차가 와서 나를 실어 갔다. 목적지는 대덕구 오정동 성지원이었다. 볼펜을 강매했다는 입소 기록은 그렇게 만들어졌다. 더운 여름 성지원 로고 티셔츠를 입고 탈출했던 날조차 기록은 내게서 등을 돌렸다. <본보 2024년 9월 11일자 1면 보도>

첫날 밤부터 내게 허락된 것은 잠이 아니라 기합이었다. 방 소대장이라는 이가 곡괭이를 들고 “앞으로 취침 뒤로 취침”을 외쳤다. 원산폭격이 이어졌고 잠깐의 엄살에도 발길질과 몽둥이가 날아왔다. 몸을 먼저 꺾어야 마음이 꺾인다는 그들의 방식이었다. 다음 날부터는 순화교육이라 불린 한 달이 시작됐다. 피티체조로 몸을 풀고 모래주머니를 메고 뛰었다. 모래주머니를 옮기고 김밥말이와 날아라 비행기를 반복했다. 이름은 우스워도 통증은 진짜였다. 하루는 온종일 근육이 떨렸고 하루는 등허리가 불에 데인 것처럼 달아올랐다.

한 달 뒤 우리는 대화동 언덕의 5층짜리 건물로 옮겨졌다. 맞은편에는 공단이 보였다. 건물 안에는 야구글러브 봉제, 축구공 꿰매기, 각종 봉제 공장이 들어서 있었다. 나는 글러브 끈을 엮는 조에 잠시 있다가 곧 1층 반지하 철공소로 내려갔다. 그곳에서 1년을 보냈다. 철공소에는 기사들이 있었고 농아 기술자들도 있었다. 작업장의 공기는 쇳내와 기합 소리로 가득했다. 비가 오던 어느 날 납품차가 들어오며 창문이 잠깐 열렸다. 원생 셋이 뛰쳐나갔고 그날 저녁 우리는 모두 연대책임으로 곡괭이로 20대씩을 맞았다. 탈출을 시도하다 잡힌 날에는 30대에서 50대까지 맞아 의식을 잃는 이도 있었다. 그런 뒤 조치원 양지원으로 보내져 3개월에서 6개월을 더 굴렀고 기술이 있다는 이유로 다시 성지원으로 끌려왔다.

철공소 반장은 전 모 씨였다. 기사들이 묻지 않았는데 먼저 말을 걸었다는 이유만으로 얼굴을 얻어 맞았다. 눈두덩이와 광대가 퉁퉁 부어올랐다. 점심시간이 끝날 때쯤 공장 한쪽에 줄을 세우고 단체 기합을 줬다. 쇠 파이프가 허공을 가르며 내려왔다. 저녁 작업이 끝나면 우리는 윗층으로 올라가 다시 글러브 끈을 꿰맸다. 밤 10~11시, 바쁘면 자정을 넘겼다. 일요일과 휴일은 달력 위의 숫자일 뿐이었다.

식사는 또 다른 전투였다. 벽을 따라 일렬로 서서 배식창으로 이동했다. 고개를 돌리거나 한마디만 해도 선도가 달려와 얼굴을 찼다. 밥은 늘 부족했다. 국은 소금물처럼 맑았고 김치는 허연 조각이 전부였다. 더 달라고 손을 내밀면 그 손으로 얻어 맞아야 했다. 맞지 않으려 빨리 넘긴 밥은 늘 위장을 긁었다. 속은 타들었고 변은 굳었다. 한 번은 출하량을 맞추면 밀가루빵 하나와 탈지분유를 탄 물 한 컵이 돌아왔다. 총반장은 원장님이 준 거라며 생색을 냈다. 작은 빵을 들고 우리는 서로 눈치를 봤다. 그 빵 한 조각이 매와 노동의 대가라는 사실이 도리어 배를 더 쓰리게 했다. 분유물은 때때로 배탈을 불렀다.

잠은 휴식이 아니라 절약의 대상이었다. 기상은 6시였지만 실상 그보다 먼저 깨야 했다. 세면은 30초에서 1분, 물을 적시고 끝내야 했다. 목욕은 기억나지 않는다. 겨울에도 마룻바닥에 담요 한 장만 깔았다. 4명에서 5명이 한 장을 덮고 서로의 체온으로 버텼다. 옷은 계절마다 한 벌이었고 그마저도 갈아입지 못했다. 씻지 못한 살갗 사이로 이가 들끓었고 긁다 생긴 상처는 번졌다. 구둣발이 스친 정강이엔 오래된 멍이 층층이 남았다.

작업은 수치로, 폭력은 일상으로 기록됐다. 불량이 나오면 조장과 반장이 달려와 욕설을 퍼부었다. 가죽줄 몽둥이가 어깨와 등뼈를 훑고 지나갔다. 예배 시간에 눈을 감았다고도 맞았다. 화장실에서 늦었다고도 맞았다. 사회에서 들어온 기사와 말을 섞었다는 이유로도 맞았다. 탈출이 있었던 날엔 모두가 맞았다. 그곳에서 하루를 기합 없이 넘기면 그날은 천당이라는 말이 돌았다. 나도 그 말을 믿었다. 믿어야 버틸 수 있었다.

철공소의 여느 여름밤, 원생들이 약속이라도 한 듯 동시에 뛰었다. 달리다가 뒤를 보지 않았다. 그날 나는 성지원 로고가 박힌 반소매 티를 입고 있었다. 숨이 턱까지 차올랐고 골목의 어둠은 내 편이 됐다. 며칠 뒤 나는 병무청 신체검사를 받으러 갔다. 창구의 담당자는 병역 기피로 처벌받을 수 있다고 했다. 나는 성지원의 수용 기록을 내밀었다. 그리고 말했다. 나를 보라, 이 기록을 보라, 내 몸을 보라.

나는 10세에서 13세 사이 부산 형제복지원에도 있었다. 성지원은 그 복사판이었다. 이름만 바뀌었고 풍경은 같았다. 아침의 공포, 낮의 구타, 밤의 노동, 그 다음 날의 반복이었다. 하루하루가 낙엽처럼 겹쳐져 한 계절이 됐고 한 계절이 해가 됐다. 그 시간이 내 몸속에 까만 수은처럼 가라앉아 지금도 흔들린다.

내가 여기 적은 것은 나열하면 끝이 없는 것들의 일부다. 밥을 더 달라고 했다가 맞은 일, 세면이 늦었다고 맞은 일, 줄을 벗어났다고 맞은 일, 예배 시간에 졸았다고 맞은 일, 탈출이 있었다고 모두가 맞은 일, 목욕을 못 해 이가 들끓던 밤 담요 한 장으로 떨던 겨울, 밀가루빵 한 조각을 쪼개던 새벽까지 그 모든 날이 내 안에서 아직 끝나지 않았다. 기록이 허위라면 몸은 진실을 증언한다. 나는 그 몸으로 오늘을 산다. 그리고 말한다. 이것은 개인의 불운이 아니라 제도와 폭력이 만든 구조의 얼굴이었다고.

※ 이 글은 피해 당사자의 구술을 바탕으로 1인칭으로 재구성한 기사입니다.

이준섭 기자 ljs@ggilbo.com