한남대 프랑스어문학전공 명예교수, 문학평론가

걸출한 학자, 애국지사, 정치인 그리고 문화예술인의 별세, 50주기, 100주기 등을 기념하면서 고인의 성취를 새롭게 되새기는 일은 의미 있다. 의례적인 요식 행위에 그치는 경우도 적지 않지만 그 분들의 자취와 경륜을 재평가하여 후대에 주는 교훈과 영향을 전향적으로 받아들이는 자세는 중요하다.

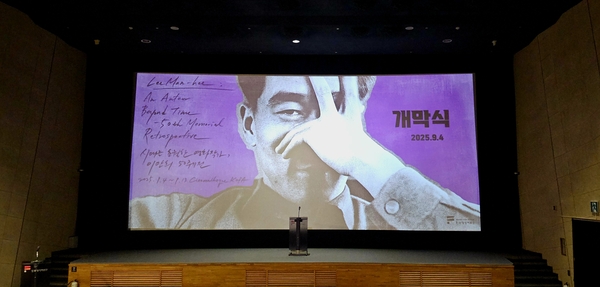

지난주와 이번 주 한국영상자료원 주최로 진행 중인 ‘시대를 초월한 영화작가, 이만희 50주기전’은 시대의 애환을 그려내고 다가올 미래를 예언했던 이만희 감독 (1931∼1975)의 영상미학을 새롭게 확인하는 뜻깊은 행사였다. “당신은 포탄 속을 묵묵히 포복하는 병사들 편이었고, 좌절을 알면서도 인간의 길을 가는 연인들 편이었고, 그리고 폭력이 미워 강한 힘을 길러야 했던 젊은이의 편이었다” 김승옥 작가가 이만희 감독 묘비에 남긴 이 문장은 그의 작가 정신을 함축하고 있다. 1961년 ‘주마등’을 시작으로 1975년 ‘삼포 가는 길’까지 51편의 감독 작품 중 대표작으로 꼽히는 ‘만추’(1966)를 비롯한 상당수 작품이 필름을 찾을 수 없거나 복원되지 않았다. 기록과 보존에 무관심했던 사회의 무지와 냉담이 오늘날 우리문화 연대기 복원과 정립에 큰 암초로 나타나고 있다. 예술 작품인 영화 필름을 다시 쓰거나 녹여서 다른 제품을 만들고 밀짚모자 장식품으로도 사용했던 당시 관행은 몰상식이라는 단어만으로는 부족해 보인다.

개막식에 이어 1968년 작품 ‘휴일’이 상영되었다. 이 작품은 영화 분위기와 주제, 스토리가 암담하고 부정적이라는 이유로 당국의 검열을 통과하지 못하였다. 당시 우리 젊은이들의 애환과 질곡을 우울하고 극단적으로 그렸다는 것인데 몇몇 설정을 긍정 분위기로 바꾸면 통과시키겠다는 당국의 제안을 거부하여 빛을 보지 못하고 행방불명 되었다가 2005년에야 필름이 발견되었다.

‘휴일’의 스토리는 단순하다. 무일푼 청년 주인공은 애인을 휴일에만 만난다. 차를 마실 비용이 없어 바람 부는 남산공원 벤치에서 시간을 보낸다. 낙태 비용을 마련하러 여기저기 돈을 빌리러 다니다가 지인의 집에서 돈을 훔쳐 도망 나온다. 애인이 병원에 있는 동안 시내를 방황하며 살롱에서 만난 낯선 여성과 만취에 이르렀고 성당 종소리에 정신을 차려 병원으로 달려갔으나 애인은 세상을 떠났다. 전차 막차를 타고 종점에 내려 정처 없는 걸음을 옮기며 영화는 끝난다.

몇 줄로 옮긴 줄거리는 퇴행적이며 부도덕한 청년의 패륜 행각을 나타내지만 시대를 기록하고 소환하는 사명이 영화에게 부여되었다면 거기에 충실하다. 당시 사회분위기와 이미 싹트기 시작한 물신, 배금주의 풍조에서 가난한 청년의 고뇌와 출구 없는 좌절을 뛰어난 영상미에 실어 무거운 여운을 던진다. 60년이 지난 이즈음 젊은이들의 고민과 갈등은 1960년대 주인공과 세부적 차원에서는 다를 수 있지만 큰 궤를 함께 할지 모른다. 사회와 기득권으로 부터 소외당한 청년의 우울과 절망, 반항이 세월의 간격을 가로질러 영상으로, 음악으로, 표정과 대사를 통하여 메아리치는 듯하였다.

젊은이를 온전히 포용하지 못하는 시대의 냉담, 괴리라는 문제 제기와 더불어 1960년대 문화 콘텐츠로서 당시 사회상을 소상히 비추어 보여준다. 새점(鳥占) 비용이 5원, 택시요금 30원, 영화를 찍던 그 무렵 마침 마지막 운행을 마치고 대중교통역사에서 사라진 전차, 건물과 점포며 사람들의 인상착의와 표정 등 리얼리즘 구현에도 충실하면서 사회상과 인간의 의식을 비추는 서치라이트가 되어준다.

2025년에 바라보는 1960년대 우리 사회와 인간군상, 손닿을 듯 가깝기도 하면서 머나먼 메아리로 이어질듯한 아득한 거리감을 영상은 동시에 보여주고 있다. <한남대 프랑스어문학전공 명예교수, 문학평론가>