충청 지명 12세기때 첫 등장 금강 경계로 충남·충북 나눠

한 나라의 행정구역은 예전부터 많이 변경돼 왔다. 인구에 따라 또는 지역에 따라 변경됐고 이를 통해 하나의 문화권이 형성되면서 고착화 돼 갔다. 최근에는 인구에 따라 광역시, 시·군 등으로 나뉘었고 지역에 따라 영남, 호남 등으로 분류됐다.

충남의 경우 경기지역과 가까워 과거 경기도와 충남 북부지역이 하나의 지역권으로 묶였고 다양한 이름으로 불렸다. 지금의 현 충남도라는 이름이 불리기 시작한 것은 100년하고도 20년이 채 되지 않아 다른 지역보다 조금 짧은 역사를 가지고 있다. 다른 지역들이 남북을 경계로 남도와 북도로 나뉘는 것과는 달리 충청권은 금강을 기준으로 동쪽과 서쪽을 각각 충남과 충북으로 분류되는 특이한 특징을 보이고 있다.

지명의 유래나 변화과정을 살피는 것은 그것이 지시하고 있는 지역의 특성, 특히 정체성을 이해하는 데 큰 의미 있는 방편이다.

어떻게 충남도라는 이름이 생겼고 왜 다른 지역과 다르게 동쪽과 서쪽을 나누게 된 이유가 무엇인지 살펴보자.

◆기록 이전부터 경기지역과 같은 행정구역이었던 충남

8개 시와 7개 군을 관할하는 충남도는 지난 1963년 전북도로부터의 금산군 이전, 1989년 직할시(현 광역시) 승격으로 인한 대전의 분리, 2012년 행정중심복합도시 건설로 인한 세종시(당시 연기군) 출범 등으로 공간범위가 크게 변했다. 50여 년 사이에 충남도는 물리적으로 큰 변화를 겪은 것이다.

우선 인류의 역사가 시작됐던 구석기 시대에는 경계를 설정하기 힘들지만 공주 지역이 충남의 전부라고 봐야 할 것 같다.

충남 일대는 선사시대 기원전 10세기 이전부터 수만 년에 이르는 구석기 시대 유적이 공주 석장리에서 발견되면서 이 일대가 충남의 가장 큰 부락이었던 것으로 확인된다. 나머지 충남 전역에도 청동기 유적이 발견돼 인류가 거주했던 것으론 보이지만 공주 인근에서 가장 많은 유적들이 발견됐기 때문이다.

석기시대를 거쳐 삼한시대에는 충남의 대부분이 마한에 속해 있었고 현재 천안이 위치한 지역이 마한의 중심지로 추정된다. 마한의 54국 중 15개 소국 정도가 충남 전역에 분포하고 있었다는 것이 정설이다.

고려시대부터 본격적인 행정구역 설정의 기록을 찾을 수 있다.

고려시대와 조선시대를 거쳐서 충남도는 다양한 지명으로 불렸고 다른 지역과 통합된 것이 특징이다.

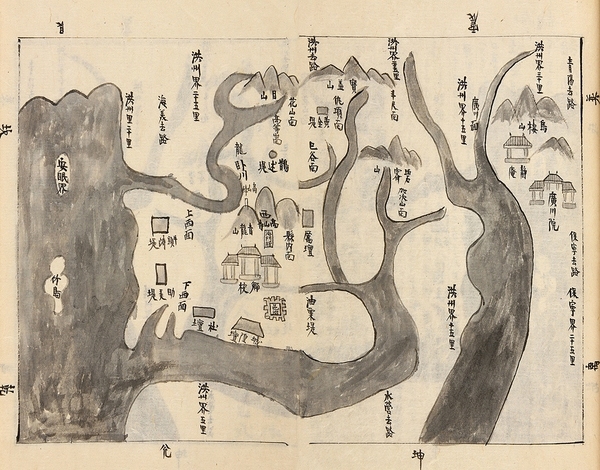

정확한 자료를 통해 지명으로 구분된 것은 고려시대 때부터이다. 995년 전국을 10개 도(道)로 나눌 때 현재 경기도의 광주, 양주 등지를 관내도(關內道), 충주와 청주 등지를 충원도(忠原道), 공주와 운주(運州·현 홍성) 등지를 하남도(河南道)라 했다. 당시 충원도는 지금의 충북도, 하남도는 충남도의 지리적인 범위와 대체로 일치한다.

본격적으로 충청이란 지명이 등장한 시기는 12세기 들어서야 시작됐다. 1106년 10도제가 폐지되고 5도 안찰사제(按察使制)가 실시되면서부터 관내도와 양광도(楊廣道·경기 남부와 강원 일부, 충청 대부분의 지역)를 합쳐 양광충청주도(楊廣忠淸州道)로 통합됐고 처음으로 충청이란 지명이 등장하게 된 것이다.

이후 1171년에 들어서 양광충청주도는 양광주도와 충청주도로 분리됐다가 이후 다시 합쳐져 ‘양광도’ 혹은 ‘충청도’, 두 가지가 섞여 사용됐다. 1217년에는 양광도 지역에서 반란이 일어나자 이후로는 주로 충청도로 불렸고 1309년부터는 다시 양광도라는 이름이 사용돼 1314년에는 정식명칭으로 양광도라는 말이 고정됐다. 이후 잠시 충청도로 개칭되기도 했으나 조선이 건국하기 이전까지는 계속해서 양광도라고 지칭됐다.

조선시대 들어서야 충청도라는 말이 고착되기 시작했다. 1395년 양주와 광주 등이 경기 지역에 포함되면서 현 충남지역은 양광도에서 분리됐다. 이에 당시의 충청공홍주(忠淸公洪州) 소속 군과 현을 합쳐 충청도라 하면서 지금과 유사한 지리적인 범위를 갖추게 됐다. 지명은 당시 중심 고을인 충주와 청주의 이름을 합성해 충청도라 됐고 전라도, 경상도와 함께 삼남(三南) 지방을 이뤘다.

충청도라는 말이 고착화되긴 했지만 여러 가지 사건으로 지명의 변화가 심해 ‘충공도(忠公道)’, ‘청공도(淸公道)’, ‘공청도(公淸道)’, ‘공홍도(公洪道)’, ‘홍충도(洪忠道)’, ‘충홍도(忠洪道)’, ‘공충도(公忠道)’ 등 다양하게 불렸다.

충남이란 지명이 역사상 처음으로 등장한 시기는 1896년 13도제의 실시 때부터로 충남은 공주부와 홍주부로 나뉘어 속했다가 이 시기에 분리됐다.

이때 13도제를 통해 충청도는 금강을 기준으로 동쪽은 충남, 서쪽은 충북으로 편제됐는데 남도와 북도로 구분하는 다른 지역명과는 다른 모습을 보이고 있다. 그 이유는 정확히 밝혀지지 않았지만 충청권에 남과 북으로 기준을 정할만한 뚜렷한 물리적인 것이 없다는 것이 가장 큰 설득을 얻고 있다.

사실 다른 지역도 처음에는 서도와 동도, 예를 들어 전라좌·우도 등의 형태로 불렸으나 산맥 등을 통한 기준점이 있었기에 추후 남북으로 나뉘었다.

하지만 충청권은 남북을 가를 기준이 없어 금강을 경계로 삼아 충남·북을 나눴다는 의견이 제시되고 있다.

◆금만정맥과 금북정맥

충청도는 조선시대 들어서면서부터 금강을 기준으로 충남과 충북으로 나뉘었고 금강을 경계로 이남과 이북을 지나는 산줄기를 통해 충남을 다시 금남정맥(錦南正脈)과 금북정맥(錦北正脈)으로 분류됐다. 이는 공식적으로 분류된 것은 아니지만 과거에 큰 생활권으로 묶여 통상적으로 불렸다.

금남정맥은 금강의 남서쪽을 지나므로 이같이 불린다. 금강 이남에 있는 금남정맥으로 충남 부여∼공주∼계룡∼논산∼금산∼전북 진안∼완주로 이어지는 130㎞의 산맥이다. 금강 상류유역과 만경강유역을 구분 짓는 산줄기로 동사면을 따라 흐르는 물은 금강 상류를 이루며 서사면을 따라 흐르는 물은 만경강을 이루고 일부는 금강 하류로 흘러든다.

금남정맥에 해당하는 충남의 구역은 공주시와 논산시, 계룡시, 금산군 등이다. 이 구역은 현재의 계룡산지와 금산고원 일대의 지역들로 주로 내륙의 특성을 지니고 있다.

또 백제가 이곳을 중심으로 발전하면서 백제의 문화재 등을 이곳에서 찾을 수 있다.

금북정맥은 금강의 서북쪽을 지나 이같은 이름이 붙여졌다. 한반도 13정맥 중 하나로 금강의 북쪽에 자리하는 240㎞의 산줄기이다. 이 산줄기를 분수령으로 북사면으로는 안성천·삽교천이 흐르고, 남쪽 사면을 따라 흐르는 물은 금강으로 흘러든다. 경기도와 충북, 충남의 3도에 걸쳐 있고 이곳에 해당하는 충남지역은 천안시와 아산시, 보령시, 서산시, 당진시, 부여군, 홍성군, 예산군, 청양군, 태안군, 서천군 등이다. 북쪽으로는 경기지역과 가깝고 서쪽으로는 바다가 있어 내륙과 해안가의 문화를 동시에 지니고 있다.

김현호 기자 khh0303@ggilbo.com

참고 충남학의 이해, 충남의 정체성 연구, 새로 쓰는 택리지