이윤우·이도장 부자이 감호당

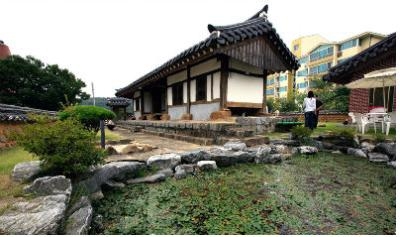

<감호당(鑑湖堂)-경상북도 칠곡군 왜관읍 매원리 471>

경북 칠곡군 매원리에 있는 감호당(鑑湖堂)은 이윤우(李潤雨)와 아들 이도장(李道章, 1607∼1677년, 본관은 광주, 자는 태관, 호는 감호)이 강학지소로 사용했다. 정면 5칸, 측면 1칸이며, 중앙에 2통칸 마루를 중심으로 좌측에 1칸 온돌방과 우측에 2칸 온돌방이 배열돼 있다.

감호당은 조선시대 경성판관(判官, 종5품), 담양부사(府使, 정3품 수령)를 지내고 흥학에 힘쓴 석담(石潭) 이윤우(李潤雨, 1569~1634년)가 매원마을의 자연 풍광에 매료돼 만년에 강학하며 거처하기 위해 지은 건물로 감호정사라고도 한다.

후에 아들인 이도장(李道章, 1607~1690년)에게 물려주게 됐고, 이도장(李道章)은 여기에 거처하며 독서(讀書)와 강도(講道)에 힘써 건물의 주인으로 추대됐다.

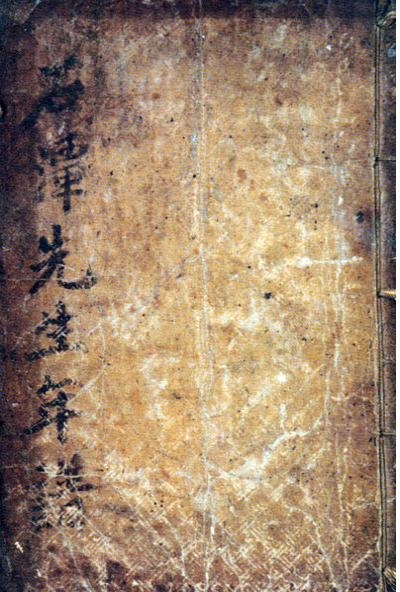

이윤우(李潤雨)는 칠곡 사양서원과 성주 회연서원에 봉안돼 향사(享祀, 제사)되고 있다. 경북 칠곡군 왜관읍 매원리 매원마을 마을회관 뒤편에 위치한다. 감호당의 정확한 창건 연대는 알 수 없으나 1610년(광해군 2년) 이윤우(李潤雨)가 사직 후 향리에 돌아온 때부터 1624년(인조 2년) 담양부사로 도임한 시기인 1610~1624년 사이라고 보면 큰 무리가 없다.

또 감호당 중수(重修) 기문(記文)을 비추어 볼 때도 17세기 초에 건립됐으리라 짐작된다.

그 후 두 차례의 보수를 했고 1838년(헌종 4년)에 크게 중수한 바 있으며, 2002년에도 중수(重修)해 오늘에 이르고 있다.

중수 기문과 현존 건물을 볼 때 창건 당시 건물이 중건됐으나, 현재 건물의 규모와 구조가 크게 다르지 않았을 것으로 추정된다.

매원리 마을회관 뒤편에 토석 혼축 담장을 두르고 남향으로 자리하고 있으며, 최근 담장 보수와 기와 교체가 이뤄졌다. 특히 지붕 끝 처마에는 원래 없었던 막새가 달려 있다.

여러 번의 보수와 최근 중수로 인해 옛 목부재는 남아있지 않으나 초석과 건물의 평면형태는 창건 당시부터 많이 변하지 않았을 것으로 추정된다.

조선초 이 지방 정사류 건축의 이해를 돕는데 일조할 것으로 판단된다. 특히 지붕이 팔작이 아니라 맞배형태인 점은 지방색과 함께 시기적 차이로 볼 수 있다.

대북파와 갈등 빚어 탄핵받는 이윤우

<석담(石潭) 이윤우(李潤雨) 선생의 연보(年譜)>

광주이씨(廣州李氏)를 영남의 대표적인 남인 문벌로 만든 이는 이지의 현손(玄孫, 손자의 손자) 대에 태어난 성리학자 석담(石潭) 이윤우(李潤雨, 1569~1634년)이다.

앞서 밝힌 대로 석담 선생은 아버지의 임지였던 칠곡에 정착한 이래 광주이씨를 양반가로 일으킨 중흥조이다.

석담은 대학자 한강(寒岡) 정구(鄭逑)선생을 찾아 학문과 군자의 도를 닦아 1606년 대과에 급제해 중앙정부에 진출했다. 당시 석담의 종형제와 두 아들도 한강에게 사사했다고 전한다.

그러나 석담 선생은 대북정권의 영수 정인홍을 비판하는 등 대북파(大北派)와 갈등을 빚어 탄핵을 받고 함경도 변방의 수성찰방(察訪, 종6품)으로 쫓겨난다. 곧이어 경성판관(判官, 종5품)으로 변경지대에 부임했는데, 선생은 그곳에서 미개족이나 다름없는 주민들을 위해 서원을 세우는 등 교육사업에 전념했다.

인조반정 이후 서인(西人)들은 연립정권 형태로 남인(南人)과 서인(西人)의 소론(少論)을 등용, 이원익을 영의정(領議政, 정1품 정승)으로 하동정씨 정경세를 요직에 앉혔다.

그때 석담은 예조정랑(正郞, 정5품)에 전격 발탁돼 왕에게 강학하는 경연관(經筵官)이 됐다.

이괄의 난(亂) 때에는 초유하라는 어명을 받고 초유어사(招諭語使)로서 왕을 대신해 팔로초유교문(八路招諭考文)을 짓고 함경도선유어사로 파견돼 민심을 안정시켰다.