◆ 이만운 사후 유림들이 세운 건물

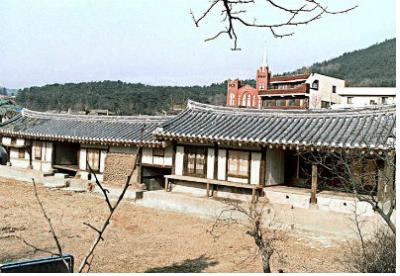

묵헌종택은 경상북도 칠곡군 왜관읍 석전리 580-2번지에 있는 조선시대의 주거 건축이다.

묵헌 이만운(李萬運, 1736~1820년)이 죽은 뒤 유림의 뜻에 따라 조선 순조 20년(1820년)에 세운 건물이다. 묵헌 이만운(1736∼1820년)은 퇴계, 한강, 문익공을 잇는 정통 성리학자로 국학 연구에 귀중한 자료가 되는 증보동국문헌비고(增補東國文獻備考)를 편찬했다.

원래 이 집은 대문채와 방앗간채도 있었으나 지금은 사랑채와 정침, 사당이 남아 있다.

사랑채는 앞면 10칸, 옆면 1칸 규모이며, 지붕은 옆면에서 볼 때 사람 인(人)자 모양을 한 맞배지붕이다. 가운데 중문이 없이 10칸이 연이어 있는 매우 특이한 구조를 이루고 있다.

정침은 앞면 7칸, 옆면 3칸 규모로 U자형을 이루고 있다. 사당은 앞면 3칸, 옆면 1칸 규모로 지붕은 맞배지붕으로 꾸몄다.

배치형태가 개방적이고, 지역적인 특색을 잘 나타내 주고 있다.

칠곡군 왜관읍의 국도 4호선과 지방도 908호선이 만나는 교차로에서 석전리 방향으로 5㎞ 정도 가다보면 우측에 위치한 중앙초등학교 방향 100m에 위치한다.

안채와 사랑채는 문익공(文翼公) 이원정(李元禎, 1622~1687년)의 차자인 이한명(李漢命, 1651~1687년)이 건립했다.

사당(祠堂)은 5대손인 묵헌(默軒) 이만운(李萬運, 1736~1820년)이 별세한 후 유림공론(儒林公論)으로 1820년(순조 20년)에 건립했다.

3칸 규모의 대문채를 들어서면 ‘一’자형의 사랑채와 ‘?’자형의 안채가 튼 ‘ㅁ’자형의 배치를 이루고 있으며 사랑채의 우측 후면에는 사당이 자리잡고 있다.

◆ 조선문신 이윤우 후손들이 세운 집

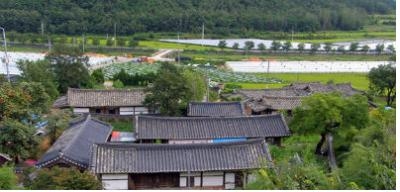

<경상북도 문화재자료 제275호로 지정된 해은고택(海隱故宅)>

해은고택은 1993년 2월 25일 경상북도 문화재자료 제275호로 지정됐다.

숙종 때 사헌부의 종2품 수장인 대사헌을 지낸 박곡(朴谷) 이원록(李元錄)의 후손인 이동유가 1788년(정조 12년)에 정침을, 1816년(순조 16년)에 사랑채를 건립했고 손자인 이이현(李以鉉)의 호를 따라 해은고택이라 했다.

조선 중기 문신 석담 이윤우(1569∼1634년)와 그의 아들 낙촌 이도장(1603∼1644년)이 정착한 매원마을에 후손들이 세운 집 중 하나이다. 안채인 정침은 이동유(李東裕, 1768∼1836년)가 정조 12년(1788년)에 짓고 사랑채는 순조 16년(1816년)에 지었다.

그 뒤 이동유의 후손 이철연(1851∼1905년)의 호를 따라 ‘해은고택’이라고 부른다. 대문채를 들어서면 사랑채, 곳간채, 정침을 ‘ㄷ’자형으로 배치했으며, 정침 오른쪽에는 담장을 둘러 별도로 사당을 뒀다.

정침은 앞면 6칸 반, 옆면 1칸 반 규모로, 지붕은 옆면에서 볼 때 사람 인(人)자 모양인 맞배지붕이다.

사랑채는 앞면 7칸, 옆면 1칸 반 규모이고, 사당은 앞면 3칸, 옆면 3칸 규모이다.

또한 곳간채는 앞면 6칸, 옆면 1칸 규모이며, 대문채는 앞면 3칸, 옆면 1칸 규모로 모든 건물의 지붕은 맞배지붕으로 꾸몄다.

이 집은 매원마을의 주택 중에서 지은 시기가 18세기 말로 오래됐고 규모도 잘 갖추고 있어 시대와 지역의 특색을 잘 나타내고 있다.

매원마을이 시작되는 삼거리슈퍼에서 마을을 따라 늘어선 마을 안길 한가운데 촘촘한 담벼락을 따라 조그만 골목길로 들어서면 단정하게 정리된 해은고택을 만날 수 있다.