이원정·원록·원례 형제 연속 장원

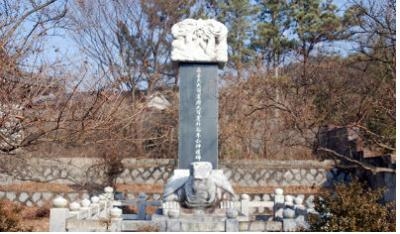

<이원록 신도비(神道碑)>

매원에 입향(入鄕)한 광주 이씨(廣州李氏)는 석담 이윤우와 그의 두 아들, 곧 이도장(李道長)과 이도장(李道章)형제이다.세 사람은 처음 웃갓마을로 이거(移居)했는데, 후에 이원례의 후손들은 경북 봉화 부근으로 이거했다. 귀암 이원정은 양주목사(牧使, 정3품 수령) 시절 신기제택(新基第宅)으로부터 귀바위(일명 이암)로 이거해 매원은 이원록과 도장공의 후손이 주로 거주하게 됐다.

매원에서 성장한 귀암 이원정은 연속해서 다섯 차례나 향시(鄕試, 각 도에서 실시하던 문과·무과·생원진사시의 제1차 시험)에서 장원을 하고, 문과(文科, 대과)에 아원(亞元, 갑과에 둘째로 급제한 사람)을 했으며, 동생인 이원록 역시 생원시(生員試)의 장원과 문과(文科, 대과) 을과(乙科)의 아원(亞元)으로 우제(友第)했다. 동생 선교랑(宣敎郞, 종6품 동반 문관에게 주던 품계이며 종6품의 상계) 이원례 역시 향시(鄕試, 각 도에서 실시하던 문과·무과·생원·진사시의 제1차 시험)에서 장원했다.

이원정의 장자인 정재(靜齋) 이담명(李聃命) 역시 문과(文科, 대과)에서 아원(亞元, 갑과에 둘째로 급제한 사람)을 했으니 이는 모두 매원마을의 경사가 아닐 수 없었는데, 이런 이유로 한때 매원을 장원방(將元坊)이라 불렀다고도 전한다.

이담명(李聃命, 본관은 광주, 자는 이로, 호는 정재)은 조선 중기 칠곡 출신의 문신(文臣)이다. 아버지는 귀암 이원정(李元禎)이고, 어머니는 벽진 이씨로 승정원의 정3품 당상관인 좌부승지(左副承旨) 이언영(彦英)의 딸이며, 부인은 전주 이씨이다.

칠곡군 왜관읍 석전리 출신의 문신으로 허목(許穆)의 문하로서 1666년(현종 7년)에 생원시(生員試)에 합격하고, 1670년 별시문과(別試文科, 나라에 경사가 있을 때 보던 과거)에 아원(亞元, 갑과에 둘째로 급제한 사람)으로 급제, 성균관의 학유(學諭, 종9품)가 되고 이어서 봉상시(奉常寺, 조선 시대 국가의 제사 및 시호를 의론해 정하는 일을 관장하기 위해 설치됐던 관서)의 8품 벼슬인 봉사(奉事)·승정원(承政院)의 주서(注書, 승정원의 정7품 관직)를 거쳐 홍주목사(牧使, 정3품 수령)로 나갔다.

경신대출척(庚申大黜陟, 1680년, 숙종 6년, 남인이 정권에서 축출되고 서인이 정권을 잡은 사건으로 경신환국이라고도 함)으로 파직돼 아버지 이원정의 유배지 초산에 따라갔다.

1683년(숙종 9년)에 다시 복관돼 승정원의 정3품 우승지(右承旨), 전라도관찰사(觀察使, 종2품 감사), 홍문관의 정3품 부제학(副提學)·이조참판(參判, 종2품 안전행정부 차관) 등을 역임했다.

옥당(玉堂, 홍문관)에 있을 때는 강론해 밝힘이 적절하고 숙종이 항상 강관(講官) 중에서 제일이라고 했다.

경상도관찰사로 있을 때에는 큰 흉년을 만나 부역을 모두 면제해 주고 죽을 끓여서 굶주린 백성들을 진휼(賑恤)했다. 선정(善政)을 베풀음에 도민들이 그 업적을 기리기 위해 영사비를 세웠다.

외직(外職)에 있을 때 견문한 사실과 군정(軍政)·호포(戶布)·시재(試才) 등의 시폐를 들어 시정책을 강구한 상소를 올렸으며, 충주의 관둔전(官屯田)을 공주에 넘기는 것을 극렬하게 반대했다. 구휼(救恤) 때의 기록인 진정총람(賑政總覽)은 도지정문화재가 됐다.

진정총람(賑政總攬), 도안기(道眼記), 서전차의(書傳箚疑), 기뇌홍(記雷虹) 등의 많은 잡저(雜著)를 남겼고, 저서로는 정재문집(靜齋文集) 8권이 있다. 묘소는 경상북도 고령군 다산면 곽촌리에 있다.

정재(定齋) 류치명(柳致明)이 묘갈(墓碣)을 지었다.