은을 추출하는 연은분리법

양인·관노가 최초로 개발

연산군의 은광개발 장려책

중종반정 후 적폐대상 올라

왜로 유출, 日 성장 이끌어

조선왕조실록에서 보기 드문 화학 실험이 기록돼있다. 양인 김감불과 관노 김검동이 납을 은으로 바꿀 수 있다고 주장해 연산군이 직접 이들의 실험 장면을 지켜본 것이다.

양인(良人) 김감불(金甘佛)과 장례원(掌隷院) 종 김검동(金儉同)이, 납[Ê鐵]으로 은(銀)을 불리어 바치며 아뢰기를, "납 한 근으로 은 두 돈을 불릴 수 있는데, 납은 우리나라에서 나는 것이니, 은을 넉넉히 쓸 수 있게 되었습니다. 불리는 법은 무쇠 화로나 냄비 안에 매운재를 둘러 놓고 납을 조각조각 끊어서 그 안에 채운 다음 깨어진 질그릇으로 사방을 덮고, 숯을 위아래로 피워 녹입니다." 하니, 전교하기를, "시험해 보라." 하였다.

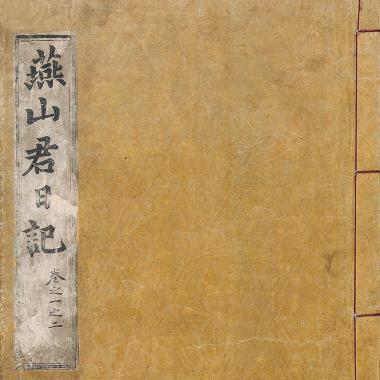

- 『연산군일기』 연산 9년 5월 18일 -

조선시대 폭군의 대명사인 연산군은 패륜적인 행동을 거침없이 하며 살생을 자행하던 인물로 기록돼있다. 이런 왕 앞에서 거짓을 고한다면 목숨을 보장할 수 없었을 것이다. 하지만 이 화학실험은 성공적으로 끝마쳤고 연산군은 “이제 은을 넉넉히 쓸 수 있겠구나” 라며 흡족해 했다.

그렇다면 김감불과 김검동은 어떻게 납을 은으로 만든 것일까? 이들이 서양의 연금술사들이 찾던 ‘현자의 돌’을 찾은 것일까? 아니다. 이들은 납광석에서 은을 효율적으로 분리 추출하는 새로운 연은분리법(鉛銀分離法)을 개발한 것이다.

기존의 은 추출법은 은광석을 불에 태워 순수한 은을 제외한 불순물들이 모두 소각되기를 기다리는 것이었기에 은을 만드는 과정은 고강도의 노동과 장시간이 소비되는 방법이었다. 따라서 과거에는 은과 금을 비롯한 귀금속의 양은 매우 적었고 화폐의 역할을 수행하기에는 그 양이 절대적으로 부족했다.

하지만 연은분리법은 금속의 녹는점을 이용해 은을 추출하는 방식이다. 일단 은광석(은과 불순물이 섞인 광석)과 납을 섞어 태운 후 혼합물(함은연)을 만든 뒤 이것을 다시 가열해 녹는점이 낮은 납은 재에 스며들고 순수한 은만 남게 하는 것이다.

따라서 김감불과 김검동이 개발한 연은분리법은 이런 은의 생산을 혁신적으로 늘려주는 기술이었고 조선이 세계적인 부국이 될 수 있는 절호의 기회였다. 또한 한낱 양인과 관노에 불과하던 김감불과 김검동이 세계사에 기록될 위대한 화학기술자가 될 수도 있었다.

실제로 조선 왕 중 유일하게 사치를 장려했던 연산군은 사치를 위해 부를 긁어모으기를 원했기에 은광의 민간 개발을 허용하는가 하면, 그의 후궁이었던 장녹수와 그의 집안에 단천광산 개발권을 하사했다. 일련의 정책들로 인해 조선의 은 생산량은 증가하는가 했다.

그러나 1506년 중종반정이 발생해 연산군은 폐위됐고, 연산군의 정책은 적폐대상이 됐다. 그 해 9월 민간의 은광개발이 중단됐고, 이듬해 4월에는 연은분리법을 금지하는 방안을 검토하라는 왕명이 내려진다. 은광을 개발하며 막대한 수익을 벌어들인 민간 개발자들에게 날벼락이 떨어진 것이다.

실제 민간 개발자들이 생산했던 막대한 양의 은은 명나라와의 무역에 사용되며 사무역이 크게 증대됐고 상업 발전을 이끌기도 했다. 당시 『조선왕조실록』에는 ‘황해도부터 의주까지 짐을 실은 수레가 가득하다’, ‘중국으로 가는 사신들은 최소 은 3000냥씩 쥐고 간다’, ‘조선-명 국경지대 물가가 치솟아 북경과 다를 바가 없다’는 기록들이 등장할 정도였다.

은광개발과 연은분리법이 금지된 후 수십년이 지난 중종 37년 일본사신은 8만냥(3200kg)이라는 어마어마한 양의 은을 가져와 무역을 청한다. 이 때 조선조정은 충격에 빠졌다. 당시 조선의 최대 은광이었던 단천은광의 생산량은 1000냥을 넘지 못했었기 때문이다.

"왜인과 서로 통하여 연철을 많이 사다가 불려서 은을 만들고 왜인에게 그 방법을 전습한일은 대간이 아뢴 대로 국문하라. 서종은 비록 무반(武班)사람이라 해도 벼슬이 판관에이르러 무식하지 않다. 또 불려서 은을 만드는 일은 사람마다 하는 일이 아니요, 반드시 장인(匠人)이 있고 난 뒤에라야 할 수 있는 것인데, 그 집에 장인이 있고 없는 것을 알 수가 없다. 다만 증거가 없고 형벌을 한 번 받고 병이 났으니 또 재차 형벌을 가하면 죽을까 걱정이다."

- 『중종실록』 중종 34년 8월 19일 -

중종 34년 발생한 최첨단 기술 연은분리법의 일본 유출사건은 유서종이라는 종4품 판관에 의해 발생했다. 이 사건은 실록에 기록될 만큰 조선조정에서도 심각하게 여긴 사건이었다.

일본으로 건너간 연은분리법은 일본의 은 생산량을 증폭 시켰고, 17세기 일본은 전세계 은의 30%를 생산하는 등 세계적인 은 생산국가로 발돋움 하게 된다. 조선에서 탄생한 연은분리법이 일본에서 꽃피운 것이다.

이 후 일본은 자국에서 생산된 은을 기반으로 포르투갈, 네덜란드, 영국 등과 무역하며 서양의 신기술을 받아들이고 훗날 임진왜란과 조선의 식민지화를 이끈다. 연은분리법이라는 기술하나로 조선이 망하고 일본이 성공했다라고 결론짓기는 무리가 있다. 하지만 당시 조선과 일본의 시대정신이 ‘한 가지 기술’을 보고 해석한 평가가 파생시킨 파급력이 ‘두 나라 간 국력차이를 만들었다’ 라는 것에는 의심의 여지가 없다.

성리학만을 진리로 여기고 성리만을 인정한 ‘조선의 시대정신’이 놓친 기회는 연은분리법만이 아닐 것이다. 경직되고 편협한 시대정신 속에서 조선은 이런 수많은 잘못된 판단을 내렸을 것이고 이것들이 모여 국운을 다하게 했을 것이다.

그렇다면 김감불과 김검동은 실험 이후 어떤 삶을 살았을까? 안타깝게도 그들에 대한 기록은 더 이상 남아있지 않다. 세계사에 막대한 영향을 끼친 신기술을 개발한 기술자들은 그렇게 잊혔다.

김경훈 인턴기자 admin@ggilbo.com