세계1차대전보다 많은 5000만 명 사망

H1N1로 변종돼 일상에 남아있어

[금강일보 신익규 기자] 1년 넘게 지속되고 있는 코로나19는 사스나 메르스보다 훨씬 강력한 전파력을 보이며 전세계를 팬데믹 사태로 몰아넣었다. 다행히 잇딴 백신 개발 덕분에 집단면역은 시간과의 싸움으로 보이나 일부 연구진들은 백신 접종에도 불구하고 코로나19의 완전한 종식은 힘들다고 입을 모은다. 약 100년 전, 전세계를 휩쓴 스페인 독감 또한 모습만 달라졌을 뿐 현재 우리 일상생활에 남아있기 때문이다.

언뜻 스페인 독감의 이름만 봤을땐 스페인을 첫 발병지로 오해할 수 있지만 이는 크나큰 오해다. 유럽에서 크게 유행한 스페인 독감이 제1차 세계대전 후반기에 창궐했다보니 전쟁 참전국 상당수가 전염병에 대한 보도를 다루기 쉽지 않았고 중립을 선언한 스페인이 이를 집중적으로 보도했다. 그 결과 스페인에서 해당 독감에 대한 주요 정보가 낱낱이 공개됐고 자연스럽게 스페인 독감이라는 명칭이 붙게 된 거다. 스페인 독감의 기원은 현재까지도 자세히 밝혀지지 않았고 유럽이나 미국 등에서 첫 발병이 일었다는 추측만 남아있다.

기원이야 어찌됐든 스페인 독감은 최대 5000만 명의 사망자를 발생시키면서 전세계를 공포로 몰아넣었다. 최대 2억 명의 사망자를 기록한 흑사병보다는 피해가 덜하지만 전염병으로서의 위력은 스페인 독감이 앞선다는 게 학계의 정설이다. 스페인 독감이 창궐한 20세기는 공중보건에 대한 기본적인 의식이 있었던 탓이다. 흑사병이 창궐한 14세기엔 수준 낮은 보건 의식이 전염병 전파를 부추겼지만 20세기엔 공중 위생과 함께 기초적인 세균학에 대한 관심이 있었음에도 수천 만 명이 사망에 이르게 됐다는 차이가 있다.

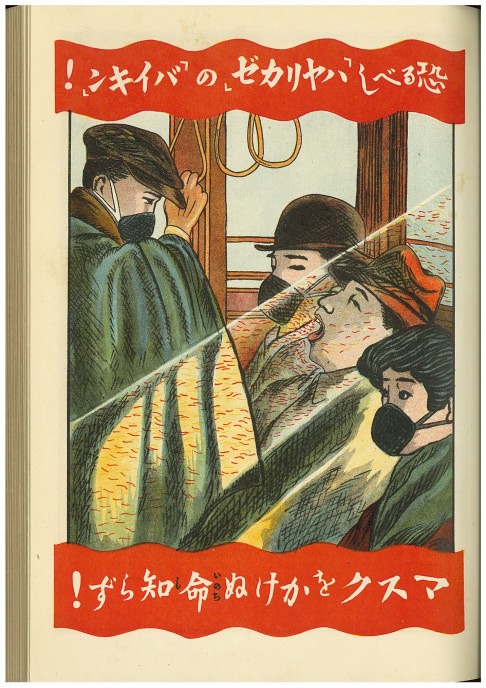

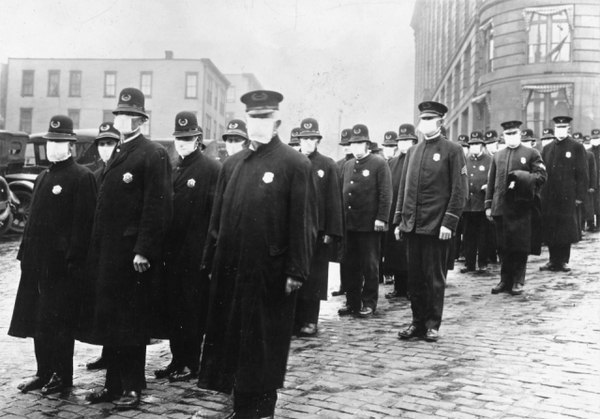

게다가 스페인 독감 당시 각국이 실시했던 방역책을 살펴보면 현재와 상당히 유사하다. 1차대전 직후다보니 스페인 독감의 주요 발병지였던 유럽 각국이 혼란스럽기도 했으며 세계보건기구가 없어 지금과 비교할 바는 못 되나 해외 여러 국가에선 마스크 착용과 거리두기를 실시했으며 심지어 미국에선 마스크 미착용자에게 벌금을 물리기도 했다.

이 같은 조치에도 스페인 독감은 당시 17억 명에 달하는 세계 인구 중 최대 5억 명을 감염시키고 1/10인 5000만 명을 죽음에 이르게 했다. 단순 사망자 측면에선 세계 1차대전 사망자(900만 명)보다 5배 이상 많은 사망피해를 입혔다.

그러나 이 같은 역대급 감염 사태가 스페인 독감 종식을 도왔다. 수천 만 명의 목숨을 앗아간 스페인 독감 유행이 갑작스레 멈춘 이유는 기원과 마찬가지로 명확히 밝혀진 것은 없지만 타미플루도 없던 시절인 만큼 엄청난 감염자와 사망자 발생이 종식 원인으로 꼽힌다. 대규모 감염과 사망에 따른 집단면역이 스페인 독감 종식에 기여했다는 얘기다.

다만 종식된 것은 스페인 독감이었을 뿐, 스페인 독감의 변종은 H1N1라는 이름으로 아직까지도 현대 사회에 남아있다. 지난 2009년 전세계 600만 명을 감염시켰던 신종플루가 H1N1의 대표격이며 이제는 ‘연례질병’이 돼버린 계절 독감도 마찬가지다.

코로나19 종식이 어려울 수도 있다는 우려도 여기에 있다. 대전 서구보건소 관계자는 “코로나19도 변종이 발생한 이상 스페인 독감과 마찬가지로 우리 일상 곳곳에 스며들게 되는 최악의 결과를 맞이할 수도 있다”고 경고했다.

신익규 기자 sig260@ggilbo.com