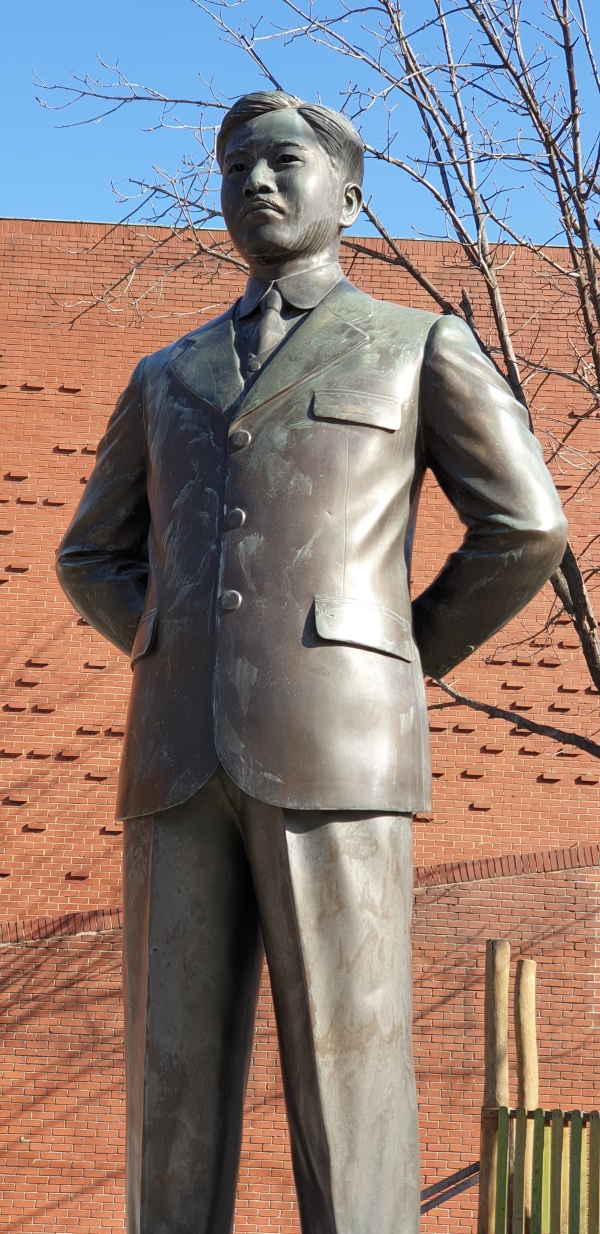

김상옥 의사 순국 100주년

“나의 생사가 이번 거사에 달렸소. 만약 실패하면 내세에서 만나 봅시다. 나는 자결하여 뜻을 지킬지언정 적의 포로가 되지는 않겠소.”

김상옥 의사(義士)(1889∼1923)는 여러 항일 투쟁 계획을 수립하고 준비하던 중 거사 직전 발각되어 은신 이후 상해로 탈출했다. 1922년 김 의사가 조소앙 선생이 창설한 한살림당 혁명사령부장으로 선임된 후 항일 투쟁을 펼치기 위해 상해를 떠나며 남긴 말이다.

#. 짧지만 빛나는 삶

1889년 구한말 군관의 아들로 태어난 김 의사는 8살 때 부친이 운영하던 공장에서 소년노동자가 되었다. 그 뒤 대장간에서 일을 하였고 한문을 수학하고 교회에 다녔다. 야학설립, YMCA활동, 철물점 개업, 대한광복단 조직, 일본상품 배척운동, 3.1운동 참여, 항일비밀결사 혁신단 조직, 종로경찰서에서 40여 일간 고문을 당하였고 혁신단을 중심으로 암살단 결성, 만주로 망명, 궐석재판에서 사형선고, 만주에서 국내로 들어와 거사용 폭탄을 만들어 주고 다시 만주를 거쳐 상해로 갔다. 임시정부 요인들과 군자금 모금을 계획, 무기를 휴대하고 국내로 돌아와 각지에서 모금하여 상해로 갔다. 1922년 11월 총독주살, 총독부 폭파 거사를 협의하고 권총, 폭탄, 실탄 등을 받아 국내로 들어왔다.

#. 서울 한복판 1:1000 총격전

1923년 1월 12일 독립운동 탄압의 본거지 종로경찰서를 폭파하였다. 이후 의회참석차 일본으로 가는 사이토 마코토 총독을 처단하기 위하여 은신하던 중 1월 17일 일본 형사대가 거처를 기습한다. 총격전으로 4명을 처단하고 일본 군경 1000여 명이 포위한 가운데 폭설이 내린 남산을 탈출, 왕십리 사찰에서 승복을 빌려 변장하였고 짚신을 거꾸로 신고 추적을 따돌렸다.

1월 22일 서울 효제동에서 동상을 치료하던 중 군경 1000명이 포위망을 좁혀오자 권총 2정을 들고 이웃집 다섯 채를 넘나들며 3시간 여 혈전을 벌였다. 16명 이상을 처단하고 마지막 남은 탄환 1발로 스스로 목숨을 끊어 순국하였다.

#.정신적 ‘노블레스 오블리주’

김 의사는 어려운 집안의 소년 노동자에서 철물점으로 성공한 사업가로 역량을 보여주었으며 야학을 열어 불우한 청소년들에게 배움의 기회를 주었고 스스로도 야학과 영어공부로 꿈을 키웠다. 신분이나 재산과 관련 없는 새로운 의미의 정신적 ‘노블레스 오블리주’를 실천한 드문 인물이었다. 특히 일제 통치의 중심부를 타격하여 독립정신을 일깨우고 민족자존을 드높이겠다는 대담한 발상과 실천은 우리 독립운동사에 불멸의 획을 그었다. 미국의원단의 조선 방문을 계기로 일제 고관을 처단하고 기관을 폭파하여 일제강점의 만행을 널리 알리겠다는 시도는 세계정세와 여론에 민감한 국제 감각을 보여주었다.

3.1운동 이후 좌절감과 무력감에 빠진 상황 속에서 종로경찰서 폭탄 투척은 심기일전의 계기가 될 수 있었다. 삼엄한 포위망을 탈출, 시내 한복판에서 1000여 명의 병력에 맞선 숭고한 기개와 드높은 독립의지를 올해 김 의사 순국 100주년을 맞이하여 되새겨 본다.

#. ‘국가보훈부’에 기대한다

일제강점기 수많은 의사, 열사, 지사 그리고 이름 없이 스러진 애국선열들의 업적에 보답하고 현양하는 일은 국가 존립 이유의 하나이며 아무리 넓혀도 과도하지 않을 책무이다. 독립유공자, 공훈 사상자는 물론 몸을 던져 의(義)를 실천한 민간 의인을 포함하여 국가가 보답해야할 대상은 많다. 국가보훈처를 국가보훈부로 조속히 승격해야 할 이유도 여기에 있다. 이런저런 사유로 아직 유공자로 인정받지 못한 많은 분들의 활동과 업적을 전향적으로 다시 세밀히 살펴보는 동시에 기존 유공자들에 대한 예우의 격을 높이는 데 국가보훈부가 매진할 수 있기 바란다. <한남대 프랑스어문학전공 명예교수, 문학평론가>