'충절+위도+예학' 충남의 애국정신으로 거듭나다

하지만 예학도 다른 학문들과 마찬가지로 시대가 변함에 따라 본질이 퇴색되면서 변해갔다. 예의 형식을 중시하는 풍조가 생겼고 인간 심성보다 인간 관계를 중시하는 방향으로 전개되면서 충절과 예를 중시하는 고장인 충남은 또다른 정신적인 문화를 창조해 나가기 시작했다.

바로 충절과 예의 기본인 나라에 충성을 다하는 애국정신이 바로 그것이다.

◆충절 정신과 예의 정신 입각한 충남의 정신 등장

기존 자신의 신념을 지켜나가는 충의와 절의 정신으로 불리는 충절과 인간의 도리를 행해야 한다며 실천을 중시한 예학의 기본 정신들은 나라에 충성을 하는 애국정신이 발달됐다.

애국정신은 사실 예학이 쇠퇴하기 이전부터 충남의 한 정신으로 태동하기 시작했다.

양란(兩亂)에서 나라를 지키기 위해 의병들을 일으켜 대의를 높이는가 하면 선비들은 삼강과 오상의 정신으로 왕과 권세가의 권력과 외적의 부당한 폭력에 저항하면서 뿌리를 내렸다. 대표적으로 금산에서 왜병의 만행을 저지하다가 순국한 조헌(趙憲)은 예학의 기초가 됐던 성리학을 배웠던 학자였다.

이러한 애국정신은 충의와 절의, 선비정신으로 불리는 예학을 통해 본격적으로 발달하기 시작했다. 유교를 통해 깨달음을 얻고 나라와 부모에 충과 효를 다하는 것만이 아닌 더 나아가 웃어른을 공경하고 아랫사람들을 함부로 대하지 않는 예가 애국정신의 기초가 됐다는 점은 부인할 수가 없는 사실이다.

특히 이 시기에는 명(明)나라가 몰락하고 청(靑)나라가 대륙의 새로운 패자로 등장하면서 북아시아에 대변동이 일어났다. 당시 청나라는 여진족이 세웠던 나라로 명나라를 치기 전에 먼저 조선을 침략했다. 당시 조선은 남한산성에서 항전하다가 결국 굴욕적으로 항복했다. 이때 볼모로 심양(瀋陽·선양의 옛 명칭)으로 끌려갔던 훗날 효종(孝宗)인 봉림대군은 귀국하자 당시의 치욕을 씻기 위해 북벌을 위한 군비 강화에 나섰다. 효종은 충청 오현(五賢)이라 불리는 김집과 송준길, 송시열, 이유태, 권시 등에게 밀지를 보내 조정에 들어와 북벌을 돕도록 명했고 북벌을 꾀했다.

이들의 신념과 역사의식은 바로 왕도(王道) 정신이다. 왕도정신은 어질고 바른 도리를 추구한다는 정신으로 왕도를 저버리는 패도(覇道)를 엄격히 구별해 패도는 배제하고 왕도를 실현하는 것을 이상으로 삼는다. 이러한 왕도 정신은 도를 지킨다는 위도(衛道)정신으로 강화돼 저항정신으로 발전하기 시작했다.

◆예학의 쇠퇴

애국정신이 막 태동할 시기 당시 오례(五禮)와 구례(九禮) 등 국가의식과 왕실 의례 등 다양한 형태로 발전한 예학(禮學)은 그 힘을 잃어 가고 있었다. 왕권이 강화되자 국가가 왕실의 예를 다시 정리하고 향례(鄕禮)를 장악하려는 모습이 나타났지만 그 사회적 비중은 상당히 줄어들고 그나마 세도정치기(勢道政治期)에는 정약용(丁若鏞) 등 몇몇 학자들에 의해 잠시 주목을 받았을 뿐 거의 형해화(形骸化)돼 버렸다.

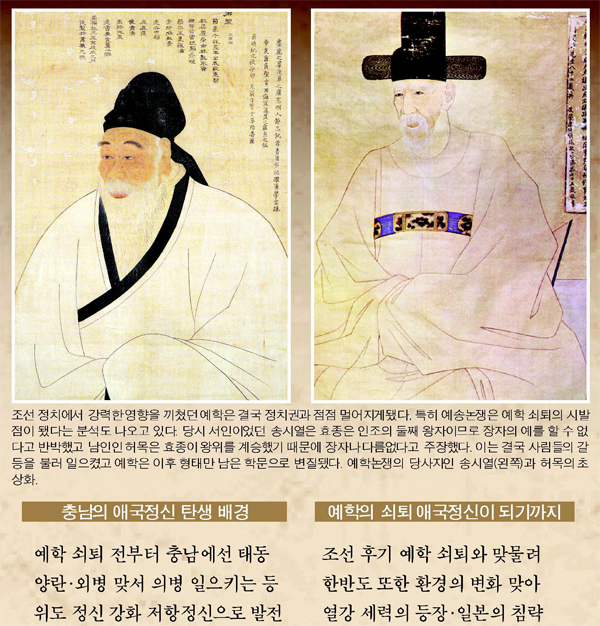

특히 현종(顯宗) 때 인조(仁祖)의 계비인 조대비(趙大妃)의 상례(喪禮) 문제를 둘러싸고 남인과 서인이 두 차례에 걸쳐 대립한 예송논쟁(禮訟論爭) 역시 예학의 쇠퇴에 어느 정도 영향을 미쳤다.

1차 예송은 1659년 효종(孝宗)이 죽자 효종의 어머니 조대비의 복상을 서인의 뜻에 따라 기년(朞年, 만 1년)으로 정했는데, 이에 대해 남인 허목(許穆)·윤휴 등이 이의를 제기하면서 일어났다. 이들이 효종은 왕위를 계승했기 때문에 장자(長子)나 다름없으므로 3년(만 2년)으로 해야 한다는 논리를 폈는데 비해 서인은 효종은 인조의 둘째 왕자이므로 장자의 예로 할 수 없다고 반박했고 결국 서인의 주장이 받아들여졌다.

2차 예송은 1674년 효종의 비가 죽자 다시 조대비의 복상을 몇 년으로 할 것인가를 둘러싸고 일어났다. 당시 집권층인 남인은 기년으로 정했는데 이에 대해 서인은 대공(大功, 8개월)설을 주장했으나 남인의 주장이 받아들여졌다. 이러한 논쟁은 단순히 복상 문제를 둘러싼 당파의 대립이 아니라, 왕권을 어떻게 위치시킬 것인가에 대한 정치적 입장의 근본적인 차이에서 비롯됐다.

즉 효종이 둘째 아들이라서 장자의 예를 따를 수 없다는 서인의 견해는 왕권도 일반사대부와 동등하게 취급하려는 의도가 반영된 것으로 신권(臣權)의 강화를 꾀하려는 입장이었다.

반면 비록 둘째 아들이지만 왕은 장자의 예를 따라야 한다는 남인의 견해는 왕권을 일반사대부의 예와 달리 취급하려는 의도가 반영된 것으로 왕권강화를 통해 신권의 약화를 꾀하려는 입장이었다.

두 차례에 걸친 서인과 남인의 대립으로 사림들의 갈등은 심화됐고 결국 예학이라는 학문은 왕권과 멀어져 갔다.

◆충절·위도정신과 예학정신의 만남

조선 후기 들어 예학이 쇠퇴해 가면서 한반도는 또다른 환경의 변화를 맞기 시작했다. 바로 해가 지는 쪽에서 나타나기 시작한 열강세력들이었다. 특히 이들은 미지의 땅 아프리카와 신대륙, 동남아 등지에서 강력한 군사력을 바탕으로 원주민들을 탄압하면서 부를 키웠고 이는 곧 제국주의로 발전하게 됐다. 특히 이들은 신대륙과 아프리카, 인도 등에만 만족하지 않고 더 동쪽으로 향했고 결국 극동까지 도달하게 됐다.

당시 조선은 쇄국정책으로 문호를 닫으면서 제국주의로부터 한반도를 지키려한 반면 극동의 맹주로 천년 넘게 자리 잡았던 대륙은 전통적인 통치 체제를 유지하면서 서양의 근대 기술을 도입하려는 의도를 보였다. 바다 건너 일본은 막부 타도 등으로 국왕 중심의 새 정부를 수립하고 서양 제도를 적극 도입해 근대화에 성공하면서 제국주의 국가로 성장했다.

이후 1876년 2월 강화도에서 일본은 강력한 군사력을 앞세워 조선과 조약을 체결했다. 이는 강압에 의해 체결된 불평등 조약으로 공식 명칭은 조일수호조규이며 병자수호조약이라고도 하는 강화도조약이다.

당시 일본은 국내 사족(士族)들의 불만을 밖으로 돌리고 구미 제국과의 불평등 조약을 개정하기 위한 방법으로 조선과 청나라의 시세를 살피어 부산항에서 함포 위협 시위를 벌이고 강화도에서 운요호 사건을 유발했다.

결국 이것이 빌미가 돼 1876년 2월 27일 신헌과 구로다 기요다카 사이에 12조의 조약을 체결했는데 체결 내용은 ▲조선은 부산과 원산, 인천 항구를 20개월 이내에 개항한다 ▲조선은 치외법권을 인정해 개항장에서 일본인의 범죄가 발생할 경우 일본인은 일본인의 법률에 의해 처벌된다 ▲조선의 연안 측량을 자유롭게 한다 ▲조선과 일본 양국은 수시로 외교 사절을 파견하고 일본 화폐의 통용과 무관세 무역을 인정한다 등이다.

즉 이를 계기로 일본은 한반도를 점령하겠다는 뜻을 보였고 이후 청나라와 전쟁을 벌여 승리하면서 본격적으로 한반도를 불법으로 통치하기 시작했다. 이후 1910년 한일합병을 통해 조선이 자주권을 잃자 이를 참지 못한 많은 명사들이 들고 일어나기 시작했다.

유관순은 물론 김좌진 등 수많은 열사들이 바로 대표적이다. 특히 충남에서는 충남의 충절 정신과 위도 정신, 여기에 실천을 강조하는 예학 정신이 만나 애국정신이라는 새로운 정신이 나타나기 시작했다.

애국정신을 무장한 충남의 열사들은 꽃도 제대로 피우지 못하고 원하던 바를 두 눈으로 보지 못했던 이들이 수두룩했지만 이러한 애국정신은 결국 나라를 구하는데 큰 일조를 하면서 충남이 애국의 고장이라는 명칭을 달게 했다.

김현호 기자 khh0303@ggilbo.com

참고 충남학의 이해