태조 이성계가 찜했던 신도안, 수도가 못 된 까닭

기호유교가 본격적으로 발달하기 시작했기 때문이다. 조선시대에 들어서면서 충남 출신의 많은 유림들이 관료의 길로 들어섰고 해당 관료들은 자문을 구하기 위해 기호유교의 대부들을 찾아 충남지역을 적잖이 방문했다.

◆조선의 최초 수도, 계룡

위화도 회군으로 권력을 잡은 이성계는 조선이라는 새로운 왕조를 세웠다. 그러면서 한양을 수도로 정하고 약 600년 간 조선왕조가 유지됐다. 하지만 한양 이전에 조선의 수도가 충남에 있었던 것을 아는 이는 얼마 없다.

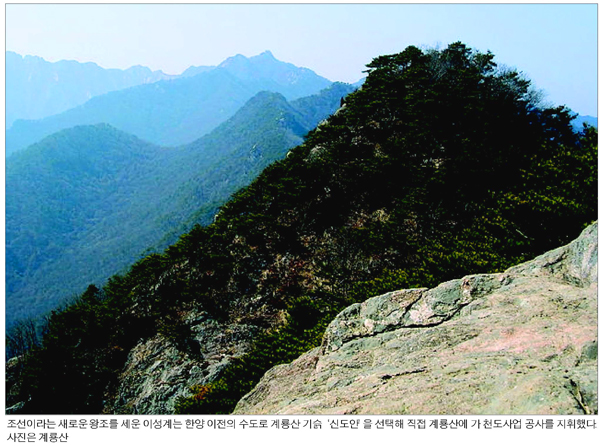

이성계는 한양에 수도를 정하기 이전에 짧게나마 계룡산 기슭 ‘신도안(현 계룡)’을 천도지로 선포하고 공사를 시작했다.

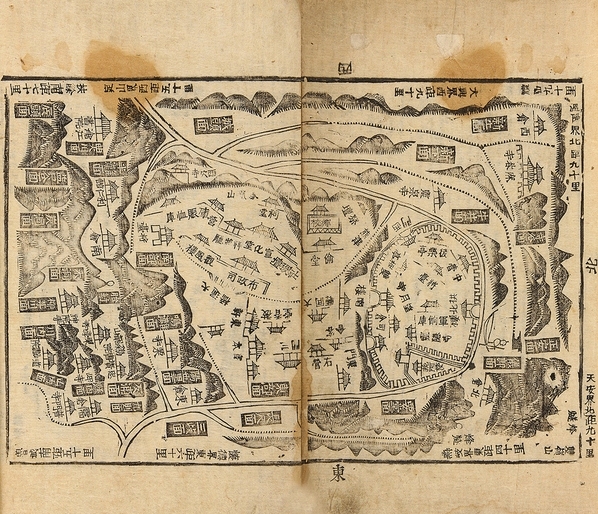

당시 고려의 수도는 개성이었는데 수도를 옮기는 것은 상당한 공사와 재정이 뒷받침 되기 때문에 수도 이전은 쉬이 결정될 사안이 아니었다. 하지만 왕의 탯줄을 묻을 신성한 장소를 알아보기 위해 파견시킨 권중하가 ‘산수형세도’와 ‘양광도계룡산도음도’를 그려 바치자 태조는 곧바로 1393년 1월 신하들을 데리고 신도안으로 떠났다. 그만큼 신도안이 태조의 마음에 들었기 때문이다.

이후 2월 8일 태조는 계룡산에 도착했다. 태조가 계룡산에 도착한 것은 실질적인 천도 사업의 시발점이었다. 당시 태조는 신도안에 도착한 후 산수와 형세를 직접 살피며 닷새간 머무르면서 공사를 직접 지휘했다. 하지만 3월이 되자 당시 인부들은 농기 때문에 각자 고향으로 돌아갔고 추수가 끝난 9월 이후에 공사를 재개키로 했다. 추수가 끝나고 한 해 농사가 마무리되자 농부들은 다시 인부의 삶으로 돌아왔으나 12월 11일 해당 공사는 중지되고 말았다.

‘태조실록’에 따르면 당시 경기도관찰사를 지내던 하륜이 신도안은 도읍으로 적절치 않다고 주장했기 때문이다. 하륜의 논리는 계룡산이 지리적으로 남방에 치우쳐 있는 점을 지적하고 호순신의 풍수 논리를 제시하며 도읍으로서 좋은 자리가 아니라고 주장했다. 즉 물이 부족하다는 것 때문에 반대를 한 것이다.

이에 태조는 하륜의 말을 듣고 신도안 천도 공사를 전면 중지시키고 인부들을 모두 한양으로 투입시켰다. 비록 신도안이 한반도의 수도가 될 뻔 하면서 아쉬움이 남지만 한반도에서 서울 이외의 지역에서 새로운 수도 건설지 후보지를 가늠하는 지리적 인식을 깊이 각인시켰다는 점에 의미가 깊다.

이로 인해 신도안은 계룡이라는 이름의 신도시로 조성되면서 육해공 3군본부가 들어서게 됐고 행정도시인 세종이 충남지역에 자리하게 한 계기가 됐다.

◆공주의 급부상

결국 한양으로 천도를 한 조선은 이후 임진왜란이라는 큰 전투를 치르게 된다.

임진왜란으로 인해 조선 국토의 상당부분이 파괴됐고 백성들의 삶은 나락으로 빠졌다. 여기에 탐관오리들의 부정으로 인해 아사자가 늘면서 세금까지 걷히지 않게 되자 조선은 큰 위기에 빠지고 만다.

이에 조선은 우선 방어를 튼튼히 해 외세로부터의 공격을 막는 것이 급선무라고 생각하고 방위산업에 치중한다.

특히 임진왜란 이후 호남과 호서지역의 방어가 강조되자 성곽의 증축 등과 함께 공주의 ‘설영(設營)’ 논의가 시작됐다. 이같은 논리에 의해 공주 공산성이 증축되기 시작됐고 이 일은 같은 해 충청감사로 부임한 류근(柳根)이 담당했고 1602년 감영 설치가 본격화됐다.

이듬해 공산성 안에 감영 건물이 들어서면서 공주는 충남지역에서 강력한 군사도시로 성장하게 됐다. 관찰사가 공주에 상주하면서 공주는 호서지방의 4개목 35개현을 관할했고 정치, 행정문화의 중심지로서 많은 역할을 담당하는 등 충남 최고의 도시 중 하나로 성장했다.

당시 공주가 얼마나 크게 성장했는지에 대해선 충청도라는 과거 이름을 보면 알 수 있다. 감영이 설치되면서 공주는 충추와 청주, 홍주 등과 이름을 나란히 했는데 이들과 함께 ‘충공도’나 ‘청공도’, ‘공청도’, ‘공홍도’라는 충창의 지명을 공유했다.

1670년 들어서 9년 동안 잠시 공주현으로 강등되는 아픔을 맛보기도 했지만 이후 다시 승격해 충남의 중심도시 중 하나로 성장했다.

이후 공주에 설치된 감영은 몇 차례 입지가 바뀌었으며 봉황산 아래 현 공주대 사범대학 부설고교 자리에 감영이 들어선 것은 1701년의 일이다. 해당 감영은 근대에 충남도청으로 이용됐다.

◆양반의 고장으로 이름을 날리다

백제 이후 충청지역은 철저히 정치적으로 배제됐으나 신라와 고려시대를 지나 조선시대에 들어 하나둘 지역의 양반집 도련님들은 하나둘 관료의 길로 들어서기 시작했다.

특히 여말부터 시작된 성리학이 큰 발판을 마련해줬다. 당시 성리학은 불교문화를 축으로 발달했는데 대륙인 중국과 가까운 이점을 통해 불교문화의 한축을 담당했던 서해안지역을 중심으로 발전에 발전을 거듭했다. 성리학은 지식인사회를 빠르게 점령했고 임진왜란 이후 서해안에서 점점 내륙으로 그 손길을 뻗쳐나갔다.

가장 대표가 되는 곳이 금강의 하류, 서천 한산을 지역기반으로 한 이색을 들 수 있다. 이들의 가르침으로 충남의 동부지역인 공주와 논산, 대전은 조선시대 들어 수많은 학자들을 배출했는데 공주에서는 고청 서기(孤靑 徐起)를 비롯해 초려 이유태 (草廬 李惟泰)가 이름을 날렸다. 회덕에서는 탄옹 권시(炭翁 權諰)와 동춘당 송준길(同春堂 宋浚吉), 우암 송시열(尤庵 宋時烈) 등은 조선시대에서 빼놓을 수 없는 인물이다.

논산에서는 연산의 사계 김장생(沙溪 金長生), 신독재 김집(愼獨齋 金集) 등이 성리학의 대부로 불렸다.

이들은 성리학 중 예학을 근간으로 하고 있으며 이는 기호학으로 발전해 영남기호와 어깨를 나란히 하며 조선 성리학의 줄기를 형성했다.

이 중 김장생 문하에 있던 송시열은 서인의 집권에 의해 중앙정계에서 본의 아니게 큰 영향력을 행사했다.

1649년 효종이 즉위하면서 척화파 및 재야학자들이 대거 기용됐는데 당시 성리학의 대부로 불리던 송시열에게도 세자시강원진선(世子侍講院進善)의 관직이 내려졌다.

이 때 그가 올린 ‘기축봉사(己丑封事)’는 그의 정치적 소신을 장문으로 진술한 것인데 그 중에서 특히 존주대의(尊周大義)와 복수설치(復讐雪恥)를 역설한 것이 효종의 북벌의지와 부합해 장차 북벌계획의 핵심인물로 발탁되는 계기가 됐다.

당시 조선은 훈구파와 사림파가 첨예하게 대립하던 시절을 지나 엄청난 당쟁에 휩싸이고 있었다. 이러한 당쟁은 조선 중엽에 모습을 드러내 세도정치가 등장한 조선말까지 이어지는데 애초 정국 주도권을 잡은 건 동인이었으나 인조반정을 거치며 서인이 득세했다.

서인은 숙종 초 핵분열을 일으켜 노론과 소론으로 갈렸고 약 100여 년 가량 각종 현안에 대해 대립과 갈등을 보였지만 항상 뿌리는 송시열이었다.

성리학이 득세하면서 많은 제자를 배출한 송시열이 있는 충남지역은 자연스레 양반의 고장으로 불리게 됐다.

김현호 기자 khh0303@ggilbo.com

참고 충남학의 이해, 충남의 정체성 연구